電子メールで済ますこともあるけども、年賀賞の習慣ってのはいいかもね。郵政公社を儲けさせる気はないんだけども・・・

ここ数年で2回も転職してしまったので、「これ、誰だっけ?」ってのもあったりあしますが(笑

閑話休題。

言いたかったのは年賀状(等のはがき)作成ソフトについて。

うちでは、かなり古い「筆まめ」ってのを使ってます。が、1年に1回しか使わないこともあるんだろうけど、これ使いにくくて仕方ないです。もう慣れてはきましたが。

(※他のソフトを使ったことがないので参考にしないでください)

MS製品(win然りOffice然り)に使い慣れてしまっているからかもしれません。

いずれにしろ、私は使いにくいです。

ワークステーション、DTPソフトなど、色々使ってきた方だとは思いますが・・・

その原因は、メニューバーなのか、その言葉なのか・・・

そういやウィンドウズも最初の頃は、なんじゃこりゃ!と思ったものです。PCハードメーカーが用意したメニューがうざかったり、winはwinで「なんでスタートボタンなの?」とか・・・

2006/11/30

ちょいとお休みします

ちょいとお休みします。

って、すでに休んでますね。

忙しすぎて・・・。

こんなこと書けるレベルであれば全く問題ない

というか、愚痴を言う時間が取れるし、、、

マーケで語りたいことも、チャチャチャっと書けるんですが、

、、、そんな状況ではないようです。 というか疲れたよ。

あ、書きたいネタは山ほどあります。が、今はちょっと待ってね。

って、すでに休んでますね。

忙しすぎて・・・。

こんなこと書けるレベルであれば全く問題ない

というか、愚痴を言う時間が取れるし、、、

マーケで語りたいことも、チャチャチャっと書けるんですが、

、、、そんな状況ではないようです。 というか疲れたよ。

あ、書きたいネタは山ほどあります。が、今はちょっと待ってね。

2006/11/07

SNSとマーケティング

色々思うことはあるけど、またまたとりあえずメモ。

web記事です。

第三十回 「新しいビジネス SNS のトレンド ? SNS の注目度」

http://japan.internet.com/column/wmnews/20061024/6.html

大塚製薬とスカパーが語るミクシィ活用法,「一方的」「押し付け」はダメ

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20061020/251363/

web記事です。

第三十回 「新しいビジネス SNS のトレンド ? SNS の注目度」

http://japan.internet.com/column/wmnews/20061024/6.html

大塚製薬とスカパーが語るミクシィ活用法,「一方的」「押し付け」はダメ

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20061020/251363/

2006/11/06

アフィリエイトについて(3)

どうも気が向かず、気が付くと10日ほどこちらが放ったらかしになってました。

で、未だに筆が進まないのですが、忘れないようにメモ。webでこんな記事を見つけました。

(見返すときには、この記事が見られないかもしれませんが>笑)

「不正クリックは防げるか」

http://japan.internet.com/column/busnews/20061026/8.html

で、未だに筆が進まないのですが、忘れないようにメモ。webでこんな記事を見つけました。

(見返すときには、この記事が見られないかもしれませんが>笑)

「不正クリックは防げるか」

http://japan.internet.com/column/busnews/20061026/8.html

2006/10/28

アフィリエイトについて(2)

アフィリエイト広告を載せている個人は、その広告をクリックしてはならないのだけど、

●そのアフィリエイト広告は「気になるもの」が非常に多い!!!

私の場合、ブログに書いた内はがアフィリエイトの逆広告(批判)に近いものだったりする場合もあるんですけどね。

散文的に話題を書いているので、ちょっと関心を持った領域についてのメモをとっているわけで、その領域に精通しているわけもなく・・・

なので、自分が書いたブログに付いてくる「アフィリエイト広告」には気になるものが非常に多いのです。

クリックしたい衝動に駆られます。

#こんな人も実は多いのでは?

●そのアフィリエイト広告は「気になるもの」が非常に多い!!!

私の場合、ブログに書いた内はがアフィリエイトの逆広告(批判)に近いものだったりする場合もあるんですけどね。

散文的に話題を書いているので、ちょっと関心を持った領域についてのメモをとっているわけで、その領域に精通しているわけもなく・・・

なので、自分が書いたブログに付いてくる「アフィリエイト広告」には気になるものが非常に多いのです。

クリックしたい衝動に駆られます。

#こんな人も実は多いのでは?

2006/10/26

アフィリエイトについて

ココ(私のブログ)にもアフィリエイトがあります。

もしかしたら、多少のお小遣いになるかもなんてことで載せていますが、お小遣いは1円も発生していません(笑

不正?をしようと思えば、微々たるお小遣いは得られるでしょうね。本人が会社とかあちこちからアクセスするとか、仲間同士で結託するとか、、、

後者は、組織ぐるみで悪質なケースもありそうです。

※アフィリエイトを個人サイトに載せる場合は契約というか誓約みたいなのがあり、「広告掲載側となった人は、その個人のアフィリエイト広告をクリックしてはならない」みたいな約束があります。

で、最近「日本アフィリエイト・サービス協会」なるものが設立され、「不正」を監視するとかしないとか。

http://www.j-ask.org/

http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITac000019102006

【組織】ぐるみの悪質なケースは、この協会で監視・規制をしてほしいところです。

#が、私が気になるのは、【個人】の方です。

●お小遣い欲しさに「誇大広告する」、下手すると「誇大でなく嘘をつく」というケースが出てくることです。

●「嘘をつく」つもりがない場合もあるので、問題は深刻です。

●「衆愚」が増えることに繋がるわけです。そしてネットには本当に正しい情報が少なくなっていくということに・・・

もしかしたら、多少のお小遣いになるかもなんてことで載せていますが、お小遣いは1円も発生していません(笑

不正?をしようと思えば、微々たるお小遣いは得られるでしょうね。本人が会社とかあちこちからアクセスするとか、仲間同士で結託するとか、、、

後者は、組織ぐるみで悪質なケースもありそうです。

※アフィリエイトを個人サイトに載せる場合は契約というか誓約みたいなのがあり、「広告掲載側となった人は、その個人のアフィリエイト広告をクリックしてはならない」みたいな約束があります。

で、最近「日本アフィリエイト・サービス協会」なるものが設立され、「不正」を監視するとかしないとか。

http://www.j-ask.org/

http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITac000019102006

【組織】ぐるみの悪質なケースは、この協会で監視・規制をしてほしいところです。

#が、私が気になるのは、【個人】の方です。

●お小遣い欲しさに「誇大広告する」、下手すると「誇大でなく嘘をつく」というケースが出てくることです。

●「嘘をつく」つもりがない場合もあるので、問題は深刻です。

●「衆愚」が増えることに繋がるわけです。そしてネットには本当に正しい情報が少なくなっていくということに・・・

2006/10/25

診療圏

商圏分析の手法としてのハフモデルってのを、もっと他に応用できないものだろうか。

やっぱり適正なλ値ってのをどう決めるかが問題になるのだろうけど・・・

例えば、病院の診療圏に使えないだろうか。

商業施設以上に居住地からの距離が重要だしね。ただ、病床数(入院)となるとキャパがあるので、需要と供給のバランスがすぐに崩れてしまうなーー。

でも、なかなか使えそうな気がします。商業施設だと、膨大な商品を扱うのに、それを最寄品・買回り品に2分したりせざるをえないのだろうけど、病院なら診療科目で分けても言い訳で、、、

産科・婦人科、小児科なんてのは特に使えそうだね。だって居住地からの距離が最も影響度が高いしね。

あ、でも距離には工夫が必要だな。直線距離より時間距離なんてのは当然だけど、心理的距離ってのが大きいでしょうね。心理的というより自治体単位内と割り切るのもいいかも。

病院の場合、なかなか隣りの市区町村には行かないものです。都道府県越境はもっとないだろうね。

産婦人科、小児科の場合は特に自治体からの補助とかもあるのでね。

上り下り=都市部への方向もあるかな。「下り」は「田舎だと医療レベルダウンに見える?/逆に車で行きやすい?」とか、「上り」だと「高度医療が受けられるイメージ?/実家の方向?地元イメージ?」などなど。

ま、大した影響度のない変数かな。

やっぱり適正なλ値ってのをどう決めるかが問題になるのだろうけど・・・

例えば、病院の診療圏に使えないだろうか。

商業施設以上に居住地からの距離が重要だしね。ただ、病床数(入院)となるとキャパがあるので、需要と供給のバランスがすぐに崩れてしまうなーー。

でも、なかなか使えそうな気がします。商業施設だと、膨大な商品を扱うのに、それを最寄品・買回り品に2分したりせざるをえないのだろうけど、病院なら診療科目で分けても言い訳で、、、

産科・婦人科、小児科なんてのは特に使えそうだね。だって居住地からの距離が最も影響度が高いしね。

あ、でも距離には工夫が必要だな。直線距離より時間距離なんてのは当然だけど、心理的距離ってのが大きいでしょうね。心理的というより自治体単位内と割り切るのもいいかも。

病院の場合、なかなか隣りの市区町村には行かないものです。都道府県越境はもっとないだろうね。

産婦人科、小児科の場合は特に自治体からの補助とかもあるのでね。

上り下り=都市部への方向もあるかな。「下り」は「田舎だと医療レベルダウンに見える?/逆に車で行きやすい?」とか、「上り」だと「高度医療が受けられるイメージ?/実家の方向?地元イメージ?」などなど。

ま、大した影響度のない変数かな。

2006/10/22

商業施設のターゲット設定はかなり難しいなと

お台場のビーナスフォートは、企画段階でのコンセプトはかなりはっきりしていたと思う。

詳しくは分からないのだけど、ビーナスフォートは「カップル」ないし「10代・20代女性」向けだったはず。

今もコンセプトは変わっていないのかな?

ちょっと気になるのは、オープンして1年くらいのときだったか、テナントが結構入れ替わり始めていたこと。ターゲット自体が変わったのか、ターゲット集客力の弱いテナントが弾かれたのか・・・

豊洲のららぽーとも、現状ではドミナントが少ないので、同じような状況にはなるのだろうなと。当時とは、景気も人口も商業集積も全く違うし施設規模も違うので、一概には言えないのだけど・・・

ただ、居住者はまだ少ないけども、就業者ドミナントも計算に入れれば、ウィークデイもやっていけるのかもしれません。ランチにアフターファイブにオフィスコンビニなどなど。

詳しくは分からないのだけど、ビーナスフォートは「カップル」ないし「10代・20代女性」向けだったはず。

今もコンセプトは変わっていないのかな?

ちょっと気になるのは、オープンして1年くらいのときだったか、テナントが結構入れ替わり始めていたこと。ターゲット自体が変わったのか、ターゲット集客力の弱いテナントが弾かれたのか・・・

豊洲のららぽーとも、現状ではドミナントが少ないので、同じような状況にはなるのだろうなと。当時とは、景気も人口も商業集積も全く違うし施設規模も違うので、一概には言えないのだけど・・・

ただ、居住者はまだ少ないけども、就業者ドミナントも計算に入れれば、ウィークデイもやっていけるのかもしれません。ランチにアフターファイブにオフィスコンビニなどなど。

休日モードで分かること・・・

休みの時・余裕のある時にしか感じないことなんだろうな。

どうでもいいことですが、、、

#以下は個人的な感想です。この情報には何の確証もありませんし、責任を持てませんので、聞き流してください。お願いします。

まず、、、

ハーゲンダッツってこんなにまずかったっけ?ということ。甘すぎます。スーパープレミアムアイスクリームを納得させるためにそうしてるの?と。甘さ(グラニュー糖?)を増しすぎでないかと。サントリーはいかんなと(笑

あ、モルツは認めますけどね。でも、モルト系の扱いが非常に気になります、本当に。まずくするなよ!!!と。

それと、、、

豊洲と川崎で大きく違っていたもの。

それは「お犬様」の値段。

こういうことはあまり言いたくないけど、両者には5万円ほどの差がありました。(前者の方が高かったです)

そうそう、後者にも文句あり! 駐車場からエレベーターで移動する時、全く何の案内もなく、店舗内に入ることが出来ませんでした。店内までの道筋くらい書いとけよなーーー!と。エレベータ内にも何もなく、どのフロアが繋がっているかも分からず・・・ひどいなーと。

どうでもいいことですが、、、

#以下は個人的な感想です。この情報には何の確証もありませんし、責任を持てませんので、聞き流してください。お願いします。

まず、、、

ハーゲンダッツってこんなにまずかったっけ?ということ。甘すぎます。スーパープレミアムアイスクリームを納得させるためにそうしてるの?と。甘さ(グラニュー糖?)を増しすぎでないかと。サントリーはいかんなと(笑

あ、モルツは認めますけどね。でも、モルト系の扱いが非常に気になります、本当に。まずくするなよ!!!と。

それと、、、

豊洲と川崎で大きく違っていたもの。

それは「お犬様」の値段。

こういうことはあまり言いたくないけど、両者には5万円ほどの差がありました。(前者の方が高かったです)

そうそう、後者にも文句あり! 駐車場からエレベーターで移動する時、全く何の案内もなく、店舗内に入ることが出来ませんでした。店内までの道筋くらい書いとけよなーーー!と。エレベータ内にも何もなく、どのフロアが繋がっているかも分からず・・・ひどいなーと。

2006/10/21

ららぽーととラゾーナ

「豊洲のららぽーと」と「川崎のラゾーナ」に2日つづけて行ってきました。どちらも午前中?13時過ぎくらいまでという短い時間でしたので、またまた行きたいなと思いました。どちらも悪くないです!という印象です。

とりあえず第一印象ですが、

○川崎の方が血が通ってるかなと感じました。

私の現ライフステージに拠るところも大きいでしょうが・・・

川崎の方は、現状でも「商圏内に住んでいる人/ターミナル駅に集う人」をターゲットとしているからでしょう。一方、豊洲は発展途上で、集客層が定まってないからでしょうね。計画の第一段階というところかな?

もうちょいと比較をすると、、、

(文科系施設、アミューズメント系施設は見る時間もなかったのでちょっと置いておきますね。キッザニアは覗きもしなかったし・・・)

●専門店

これはどっちも同じような感じかな。

※細かく見る時間はなかったので、同じようなテナント構成だなとしか感じませんでした)

●核テナント

・川崎はアカチャンホンポ/ビックカメラ/ダイソーがありましたね。まず、これが特徴的かも。

・豊洲は東急ハンズ/インザルーム/アクタスなど。川崎はユニディ/ロフト。これも特徴的ですね。DIY/HCであり、リフォームも請け負うハンズとユニディ(ユニディは三井不動産系だっけ?)。雑貨販売については、前者は定価販売をベースにしていて、後者は量販的でありガーデニング系も強い、と。

●客層

豊洲は2Fモールが「ファミリー」としてあって、床もラバーになっていて良かったのですが、ファミリーはまだ少なかったです。お昼になって、近隣オフィスからのサラリーマン客が増えました。

川崎は、午前中からファミリーというか子連れが多かったですね。で、ターミナルの割りにサラリーマンはいなかったです。(サラリーマンは近寄りがたいのかも)

●料飲・飲食

面白いな・いいなと思ったのは、豊洲のフードサーカス。これもフードコート?なのだろうけどもカフェテリア形式?で、入り口で並ばなければならない。

郊外型SCのフードコートは、どこも主婦層の「場所取り(オーダー前に席を取るだけという、近年慣例化している悪しき行い)」が横行しており、それを排除できるとても良いシステムだなと。

※あ!「主婦層」を悪者にしてるな>私。違いますね。

※グループ行動してる時や、夫がいる時、ジジババが同行してる時、が一番問題ありな感じかな。子連れ同士は非常に紳士的であると思います。

※「紳士的」…あれ、どうしてこういう表現しかないのかなーー

●空間設計?

何ていうのか知りませんが、豊洲はオープンスペースの見せ方が、開発途上なのに!(開発途上なので!)上手かったです。

くの字型のモールになっているのですが、その施設全体のセンター(求心点)が外(施設外)の『真っ白な公園+海』になっていました。

とりあえず第一印象ですが、

○川崎の方が血が通ってるかなと感じました。

私の現ライフステージに拠るところも大きいでしょうが・・・

川崎の方は、現状でも「商圏内に住んでいる人/ターミナル駅に集う人」をターゲットとしているからでしょう。一方、豊洲は発展途上で、集客層が定まってないからでしょうね。計画の第一段階というところかな?

もうちょいと比較をすると、、、

(文科系施設、アミューズメント系施設は見る時間もなかったのでちょっと置いておきますね。キッザニアは覗きもしなかったし・・・)

●専門店

これはどっちも同じような感じかな。

※細かく見る時間はなかったので、同じようなテナント構成だなとしか感じませんでした)

●核テナント

・川崎はアカチャンホンポ/ビックカメラ/ダイソーがありましたね。まず、これが特徴的かも。

・豊洲は東急ハンズ/インザルーム/アクタスなど。川崎はユニディ/ロフト。これも特徴的ですね。DIY/HCであり、リフォームも請け負うハンズとユニディ(ユニディは三井不動産系だっけ?)。雑貨販売については、前者は定価販売をベースにしていて、後者は量販的でありガーデニング系も強い、と。

●客層

豊洲は2Fモールが「ファミリー」としてあって、床もラバーになっていて良かったのですが、ファミリーはまだ少なかったです。お昼になって、近隣オフィスからのサラリーマン客が増えました。

川崎は、午前中からファミリーというか子連れが多かったですね。で、ターミナルの割りにサラリーマンはいなかったです。(サラリーマンは近寄りがたいのかも)

●料飲・飲食

面白いな・いいなと思ったのは、豊洲のフードサーカス。これもフードコート?なのだろうけどもカフェテリア形式?で、入り口で並ばなければならない。

郊外型SCのフードコートは、どこも主婦層の「場所取り(オーダー前に席を取るだけという、近年慣例化している悪しき行い)」が横行しており、それを排除できるとても良いシステムだなと。

※あ!「主婦層」を悪者にしてるな>私。違いますね。

※グループ行動してる時や、夫がいる時、ジジババが同行してる時、が一番問題ありな感じかな。子連れ同士は非常に紳士的であると思います。

※「紳士的」…あれ、どうしてこういう表現しかないのかなーー

●空間設計?

何ていうのか知りませんが、豊洲はオープンスペースの見せ方が、開発途上なのに!(開発途上なので!)上手かったです。

くの字型のモールになっているのですが、その施設全体のセンター(求心点)が外(施設外)の『真っ白な公園+海』になっていました。

2006/10/18

つづき・・・アイディアレベル(メモ)

あっそうか、じゃあ順番を変えればいいんだ。

いけそうになってからハードのスポンサーを付けていくという発想でね。

なので、こんなのはどうでしょう?

===

●ネットリサーチモニターを利用

●使いやすい画期的?な「家計簿ソフト」的なものをモニターに無償で配布する

●モニターはそのソフトを利用することで、逆にお小遣いが貰える、という形にする

※まずは、ソフト開発のためにもソフトの利用評価を取り、開発にフィードバック。ユーザーが使いやすいソフトを開発していく(開発支援していく)

#ま、当初は少数モニターで限定的に行くとか有効データだけをピックアップして使うのかな。で、そのデータで営業して当たりを付けるんだろうな(事業性が全く読めないし

軌道に乗りそうなら、この機能を逆に家電メーカーに売る!なんてのもありか?

そして、バーコードリーダー付家電を作ってもらう、という感じかなぁーー。

うーーむ、遠いなぁーーー。が、まずはメモメモ!

いけそうになってからハードのスポンサーを付けていくという発想でね。

なので、こんなのはどうでしょう?

===

●ネットリサーチモニターを利用

●使いやすい画期的?な「家計簿ソフト」的なものをモニターに無償で配布する

●モニターはそのソフトを利用することで、逆にお小遣いが貰える、という形にする

※まずは、ソフト開発のためにもソフトの利用評価を取り、開発にフィードバック。ユーザーが使いやすいソフトを開発していく(開発支援していく)

#ま、当初は少数モニターで限定的に行くとか有効データだけをピックアップして使うのかな。で、そのデータで営業して当たりを付けるんだろうな(事業性が全く読めないし

軌道に乗りそうなら、この機能を逆に家電メーカーに売る!なんてのもありか?

そして、バーコードリーダー付家電を作ってもらう、という感じかなぁーー。

うーーむ、遠いなぁーーー。が、まずはメモメモ!

2006/10/17

消費者パネルのアイディア?

消費者がどんな商品を購入しているかを掴むのはとっても難しい。耐久消費財なら、下手すりゃ家計調査だって普及率は分かるわけだし、ある程度は購入ブランド(シェア)だって掴めるだろう。

問題は、最寄品の購入実態だ。食品やトイレタリーなどだと年間にどれくらい買われているかも掴みにくいし、どのブランドをどれくらい買ったか、どのブランドの継続購入が多いか、などはなかなか分からない。

なので、インテージの消費者パネルデータが有効だったりするわけだが・・・

で、こんなのはどうでしょう?

===

●冷蔵庫にバーコードリーダーを付けて、食料品を中心とした商品購入実態を把握する

●洗濯機にバーコードリーダーを付けて、トイレタリー商品・化粧品などの商品購入実態を把握する

#要は、台所と洗面所という最寄品の多くがストックされる場所であることが重要

#で、将来的にはPLC(電力線通信)が機能すれば、即時性の高い消費者パネルデータが得られるようになると。

===

でも、こんなことにメーカーも消費者も協力するんだろうか・・・

では、こんなのは?

===

●家電製品に「在庫管理機能」(ソフト?)を付加する

※この機能(ソフト)がモニターデータ蓄積の装置!

※ごくごく簡単なものにすることが重要。(家電メーカーが考えると複雑怪奇なものになりやすいので・・・)

#家電メーカーも、情報家電の普及ネタがほしいはず

#PLCフルオープンは遠いので、家電製品からLANでPCにデータ転送。PCからデータセンターへ!みたいなのは遠くない将来にありえるよなぁ

消費者利益の観点(消費者からの協力を得るため)では、

・「在庫管理機能付」家電の本体価格を下げる(調査協力にサインしてくれればキャッシュバックするとか)

・「在庫管理機能」の利用にあわせて調査協力謝礼をバックする

(モニターデータが企業に売れるといことが前提だけど)どうでしょう?

===

こんなアイディアレベルでは家電メーカーは乗ってこないだろうなぁーーー。

モニターデータが企業に売れるかどうかという肝(事業性の検討)が難しそうだ(笑

問題は、最寄品の購入実態だ。食品やトイレタリーなどだと年間にどれくらい買われているかも掴みにくいし、どのブランドをどれくらい買ったか、どのブランドの継続購入が多いか、などはなかなか分からない。

なので、インテージの消費者パネルデータが有効だったりするわけだが・・・

で、こんなのはどうでしょう?

===

●冷蔵庫にバーコードリーダーを付けて、食料品を中心とした商品購入実態を把握する

●洗濯機にバーコードリーダーを付けて、トイレタリー商品・化粧品などの商品購入実態を把握する

#要は、台所と洗面所という最寄品の多くがストックされる場所であることが重要

#で、将来的にはPLC(電力線通信)が機能すれば、即時性の高い消費者パネルデータが得られるようになると。

===

でも、こんなことにメーカーも消費者も協力するんだろうか・・・

では、こんなのは?

===

●家電製品に「在庫管理機能」(ソフト?)を付加する

※この機能(ソフト)がモニターデータ蓄積の装置!

※ごくごく簡単なものにすることが重要。(家電メーカーが考えると複雑怪奇なものになりやすいので・・・)

#家電メーカーも、情報家電の普及ネタがほしいはず

#PLCフルオープンは遠いので、家電製品からLANでPCにデータ転送。PCからデータセンターへ!みたいなのは遠くない将来にありえるよなぁ

消費者利益の観点(消費者からの協力を得るため)では、

・「在庫管理機能付」家電の本体価格を下げる(調査協力にサインしてくれればキャッシュバックするとか)

・「在庫管理機能」の利用にあわせて調査協力謝礼をバックする

(モニターデータが企業に売れるといことが前提だけど)どうでしょう?

===

こんなアイディアレベルでは家電メーカーは乗ってこないだろうなぁーーー。

モニターデータが企業に売れるかどうかという肝(事業性の検討)が難しそうだ(笑

2006/10/16

コージェネ?発想で

クルマの屋根にソーラーパネルを付けて電力発電。走行中にその電力を自動車に利用するのは当然として、クルマに乗らない日はその電力を電力会社?に売れないものか・・・(笑

そうそうガソリンスタンド(将来は電気スタンド?)に給油に行く時に、逆に余剰分の電力を少々売るとかね。

スタンドは商売上がったり!になるかな?

いや、乗用車くらいでは余剰電力は殆どないな。余剰が出るくらいなら「電気スタンド」は成り立たないしね。ま、お天気の良い日にスタンドに洗車にでも来てもらって洗車割引程度でもいいんでないかな(笑

乗用車でなくバスなら天井も広いので、バス会社が何かしてみるとかね。電鉄会社と同系列なら駅の屋根にソーラーパネルってのもありだね。(全く元が取れないだろうけど、エコ企業に見えるぢゃん!>笑)

電力消費は一般家庭よりも工場の方が多いので、工場に勤める人たちの通勤用のクルマから電力をもらってもいいかもね(笑

※省電力型の製品を普及させた方がずっと効率が良さそうです

#全く商売ネタにもならない話しでしたね

#季節外れの夏休みモードということでご容赦を

そうそうガソリンスタンド(将来は電気スタンド?)に給油に行く時に、逆に余剰分の電力を少々売るとかね。

スタンドは商売上がったり!になるかな?

いや、乗用車くらいでは余剰電力は殆どないな。余剰が出るくらいなら「電気スタンド」は成り立たないしね。ま、お天気の良い日にスタンドに洗車にでも来てもらって洗車割引程度でもいいんでないかな(笑

乗用車でなくバスなら天井も広いので、バス会社が何かしてみるとかね。電鉄会社と同系列なら駅の屋根にソーラーパネルってのもありだね。(全く元が取れないだろうけど、エコ企業に見えるぢゃん!>笑)

電力消費は一般家庭よりも工場の方が多いので、工場に勤める人たちの通勤用のクルマから電力をもらってもいいかもね(笑

※省電力型の製品を普及させた方がずっと効率が良さそうです

#全く商売ネタにもならない話しでしたね

#季節外れの夏休みモードということでご容赦を

2006/10/15

あぁ夏休み&ネット情報の確度

14日から 22日まで、ようやく夏休みです(笑

この休みの期間に、豊洲と川崎には行ってみたいなと思う。先週も行ったけど港北IKEAにも再度行きたいなと。

まずは豊洲のららぽーとだな。

ららぽーとと言えば船橋だったので、あれだけの巨大SCだと商圏がかぶると思うんだけどなぁと。

三井不動産(だったかな)は船橋と豊洲の2つをどう成り立たせるのかなと興味ありです。

豊洲の方は、船橋の時とちょっと違って、広域商圏を大前提としていないのかな?

近隣というか隣接でアッパー層居住エリアを同時に企画しているようなので、手堅いドミナントがあるからねー。でも、広域商圏ではあるので、船橋にマイナス影響が出ると思うのだけど・・・

船橋の方は、当初そごうとダイエーを核にしたモールで展開して、その2つの核が上手くいかず、会員制半セルフの大型SMが入ったり・・・

カルフールとかIKEAもららぽーとだっけ? ん、幕張だっけ?

#ブログってのは気軽に書けてしまうけど、いかんよなぁー。情報未確認のまま、だらだらと書いてしまってます。

#数年前から、「ネット検索して正しい情報に当たらない/個人ブログとか2ちゃんに行き着くので信頼できない」と腹を立てていたはずなのに、同じことを自分もしています。反省、、、

この休みの期間に、豊洲と川崎には行ってみたいなと思う。先週も行ったけど港北IKEAにも再度行きたいなと。

まずは豊洲のららぽーとだな。

ららぽーとと言えば船橋だったので、あれだけの巨大SCだと商圏がかぶると思うんだけどなぁと。

三井不動産(だったかな)は船橋と豊洲の2つをどう成り立たせるのかなと興味ありです。

豊洲の方は、船橋の時とちょっと違って、広域商圏を大前提としていないのかな?

近隣というか隣接でアッパー層居住エリアを同時に企画しているようなので、手堅いドミナントがあるからねー。でも、広域商圏ではあるので、船橋にマイナス影響が出ると思うのだけど・・・

船橋の方は、当初そごうとダイエーを核にしたモールで展開して、その2つの核が上手くいかず、会員制半セルフの大型SMが入ったり・・・

カルフールとかIKEAもららぽーとだっけ? ん、幕張だっけ?

#ブログってのは気軽に書けてしまうけど、いかんよなぁー。情報未確認のまま、だらだらと書いてしまってます。

#数年前から、「ネット検索して正しい情報に当たらない/個人ブログとか2ちゃんに行き着くので信頼できない」と腹を立てていたはずなのに、同じことを自分もしています。反省、、、

2006/10/14

中小企業だと自覚すること!

マーケティングに関連する企業ってのは、それが零細でも個人企業でも、

クライアントだけは立派(大きい会社)だったりするわけです。

零細企業にいた時のことだけど、銀行さんやら会計事務所さんやらは結構驚くようです。

で、マーケティング関連に勤める人はここいらを勘違いしてしまう傾向があるように思う。特に経営者層がそうかも。クライアントに合わせてではなけど、会社を大きくしたいという気持ちが出てくるみたいな。

人があまり介在しない装置系などを皆で色々考えるのはいいと思うんだけど、組織を細かな機能で分割するのはちょっと嫌だな!と思う今日この頃です。

歯車としてのこなしや、稼ぎ優先(売上やら利益やら)の仕事は、6割多くても8割に留めたいな。

クライアントだけは立派(大きい会社)だったりするわけです。

零細企業にいた時のことだけど、銀行さんやら会計事務所さんやらは結構驚くようです。

で、マーケティング関連に勤める人はここいらを勘違いしてしまう傾向があるように思う。特に経営者層がそうかも。クライアントに合わせてではなけど、会社を大きくしたいという気持ちが出てくるみたいな。

人があまり介在しない装置系などを皆で色々考えるのはいいと思うんだけど、組織を細かな機能で分割するのはちょっと嫌だな!と思う今日この頃です。

歯車としてのこなしや、稼ぎ優先(売上やら利益やら)の仕事は、6割多くても8割に留めたいな。

2006/10/13

ハフモデルで遊んでみたいこと

2006/08/05「ハフモデルって何だっけ?」

http://hyonhyon.blogspot.com/2006_08_05_hyonhyon_archive.html

に書いた内容はかなり違っているようです(笑

特に、理論的背景で、

「お互いの距離の3乗が、吸引力の2乗に比例する(落ち着く?)」は大間違いでした。

モデル式は・・・・・・関心のある方はネットで検索してみてください。

で、本題。ちょっと遊びで試したかったことを。

===

商品やユーザーのマップ(マッピングデータ)をハフモデルにかける!です。

コレスポンデンスや数量化?類の2次元マップが一番連想しやすいかな。

商品とユーザーの同一マッピングデータからハフモデルのような手法が可能ではないかと。

●メッシュ人口はプロットされたサンプルをカウントするだけだし、

●距離は絶対尺度でないけどプロット図を測ればいいし、

(距離尺度さえあれば、3次元でも4次元でもいけるかな?)

●施設規模(売り場面積)の代わりに、カテゴリー(商品とか)の市場規模とかでもいけそうかな?

と。

ま、コレスポンデンスや数量化?類などで求められたマップが正しいかどうかってのは、実際の地図と違って永遠のテーマだろうけど・・・

#λ値はいったいどうなるんだか・・・

http://hyonhyon.blogspot.com/2006_08_05_hyonhyon_archive.html

に書いた内容はかなり違っているようです(笑

特に、理論的背景で、

「お互いの距離の3乗が、吸引力の2乗に比例する(落ち着く?)」は大間違いでした。

モデル式は・・・・・・関心のある方はネットで検索してみてください。

で、本題。ちょっと遊びで試したかったことを。

===

商品やユーザーのマップ(マッピングデータ)をハフモデルにかける!です。

コレスポンデンスや数量化?類の2次元マップが一番連想しやすいかな。

商品とユーザーの同一マッピングデータからハフモデルのような手法が可能ではないかと。

●メッシュ人口はプロットされたサンプルをカウントするだけだし、

●距離は絶対尺度でないけどプロット図を測ればいいし、

(距離尺度さえあれば、3次元でも4次元でもいけるかな?)

●施設規模(売り場面積)の代わりに、カテゴリー(商品とか)の市場規模とかでもいけそうかな?

と。

ま、コレスポンデンスや数量化?類などで求められたマップが正しいかどうかってのは、実際の地図と違って永遠のテーマだろうけど・・・

#λ値はいったいどうなるんだか・・・

2006/10/05

マーケティングは、参入障壁が低いようです

こどもマーケティング(2)にも書いたように、マーケティングは誰にでも出来てしまうようです(笑

マーケティングの中でもリサーチはその最たるもので、データを取るだけなら、簡単に誰でもできてしまいます。意見も採取できるし数値も取れます、比較的簡単に。

なので、参入障壁はかなり低いようで、近年ではネットリサーチが市民権を得るまでになりました。

古いタイプのマーケティングリサーチ業も含めて、

対象者リクルートがしっかり出来るだとか、結局は調査員を抱えてしっかりしたサンプリングが出来るだとか、簡単に継続的に均一なモニターデータが得られるとか、早く安くデーや収集が出来るだとか、、、精度の問題???

そっち(ってどっちだ?)の方が求められることが多いし、そっちの方が売上が上がるという構造になっているんでしょう。

要はメーカーと同じく、規模を維持するには装置産業である必要があるのかな・・・やだなぁー

#どの業界も一緒かな。参入障壁は思いのほか低くて、、、例えばファストフードやファミレスが流行りだした頃は、食品メーカーが挙って参入したしね。遠い業界に見えても持っている企業資産で全く違うことが出来ることも少なくないし。

#今私が感じる喪失感は、マーケからクリエイティブ部分が段々と抜けていくような感覚に近いかも。そういう意味で広告業界の方が何かを生む可能性が高いかも(と独り言)

マーケティングの中でもリサーチはその最たるもので、データを取るだけなら、簡単に誰でもできてしまいます。意見も採取できるし数値も取れます、比較的簡単に。

なので、参入障壁はかなり低いようで、近年ではネットリサーチが市民権を得るまでになりました。

古いタイプのマーケティングリサーチ業も含めて、

対象者リクルートがしっかり出来るだとか、結局は調査員を抱えてしっかりしたサンプリングが出来るだとか、簡単に継続的に均一なモニターデータが得られるとか、早く安くデーや収集が出来るだとか、、、精度の問題???

そっち(ってどっちだ?)の方が求められることが多いし、そっちの方が売上が上がるという構造になっているんでしょう。

要はメーカーと同じく、規模を維持するには装置産業である必要があるのかな・・・やだなぁー

#どの業界も一緒かな。参入障壁は思いのほか低くて、、、例えばファストフードやファミレスが流行りだした頃は、食品メーカーが挙って参入したしね。遠い業界に見えても持っている企業資産で全く違うことが出来ることも少なくないし。

#今私が感じる喪失感は、マーケからクリエイティブ部分が段々と抜けていくような感覚に近いかも。そういう意味で広告業界の方が何かを生む可能性が高いかも(と独り言)

2006/10/04

こどもマーケティング(3)

先日、初めてサンリオピューロランドに行ってきた。

その時気になったことが1つ。オープンスペースにてショウがあったのだけど、その中で英語コミュニケーションをテーマにした内容のものがあり、「英語をしゃべるお友達の○○ちゃんがECCという国に住んでいる」云々の行がありました。

あくまでも個人的感想ですが「あーあ」と。

話しはちょっと逸れますが、つい最近、文部科学大臣になった方が「小学校教育の場において英語の優先順位が高いとは思えない」的な発言がありました。

軽々と方向転換するのはどうかなとは思いますが、基本的な部分は私も賛同します。

最終的に英語くらい話せた方がいいのでしょうが、あくまでもコミュニケーションツールでしかありません。コミュニケーション上、日本人のコンプレックス(英語コンプレックス?外人コンプレックス?白人?)を取り除く意味では遊びの延長で、英語教育があることは歓迎すべきです。

が、国際化=英語ではないし、英語=自己主張でもないし、、、

私としては、英語教育を軽々しく「商売」にすることに抵抗感があるんです。儲かるからやっている、親側が望むからやる、という方針に引っ掛かりがあるんです。

#罵詈雑言になってきましたね。失礼。

ま、軽いノリのまま、「こんなのもあるよ」というレベルなら許せるのですが、これが儲かる商売に育ってくると、挙って色んな業界から参入があって、無意味に加熱したりもするわけです。これにマーケティングが加担することもあったりするのが辛いとこなんです。

ベネッセはというと、ドメインは「教育」なのでしょうが、通販(ダイレクト販売)をベースにしているので、ついつい効率優先の頭が出てきてしまう傾向があるように感じます。(※個人的な印象です)

基本はこどもの知育・教育があるのだと思うのですが、企業として儲けていくことを考えると「お母さんが楽できる」という部分にも目が向いてしまうのだと。

(例えば、子供にビデオをみせておいて、その間に家事が出来るというのは非常に有難いことです。心理的にも余裕が出来ますしね。でも、そこが第一義なのかは要検討だと思うのです。)

ベビー‐トドラーを考えた場合、「知育・教育」に優先するものを忘れてしまうとかね。それはまずは「からだの成長」「食育」だったりするはずなのにね。

「教育(勉強)」以前に「成長(経験・実体験の積み重ね)」があるはずなのです。

その時気になったことが1つ。オープンスペースにてショウがあったのだけど、その中で英語コミュニケーションをテーマにした内容のものがあり、「英語をしゃべるお友達の○○ちゃんがECCという国に住んでいる」云々の行がありました。

あくまでも個人的感想ですが「あーあ」と。

話しはちょっと逸れますが、つい最近、文部科学大臣になった方が「小学校教育の場において英語の優先順位が高いとは思えない」的な発言がありました。

軽々と方向転換するのはどうかなとは思いますが、基本的な部分は私も賛同します。

最終的に英語くらい話せた方がいいのでしょうが、あくまでもコミュニケーションツールでしかありません。コミュニケーション上、日本人のコンプレックス(英語コンプレックス?外人コンプレックス?白人?)を取り除く意味では遊びの延長で、英語教育があることは歓迎すべきです。

が、国際化=英語ではないし、英語=自己主張でもないし、、、

私としては、英語教育を軽々しく「商売」にすることに抵抗感があるんです。儲かるからやっている、親側が望むからやる、という方針に引っ掛かりがあるんです。

#罵詈雑言になってきましたね。失礼。

ま、軽いノリのまま、「こんなのもあるよ」というレベルなら許せるのですが、これが儲かる商売に育ってくると、挙って色んな業界から参入があって、無意味に加熱したりもするわけです。これにマーケティングが加担することもあったりするのが辛いとこなんです。

ベネッセはというと、ドメインは「教育」なのでしょうが、通販(ダイレクト販売)をベースにしているので、ついつい効率優先の頭が出てきてしまう傾向があるように感じます。(※個人的な印象です)

基本はこどもの知育・教育があるのだと思うのですが、企業として儲けていくことを考えると「お母さんが楽できる」という部分にも目が向いてしまうのだと。

(例えば、子供にビデオをみせておいて、その間に家事が出来るというのは非常に有難いことです。心理的にも余裕が出来ますしね。でも、そこが第一義なのかは要検討だと思うのです。)

ベビー‐トドラーを考えた場合、「知育・教育」に優先するものを忘れてしまうとかね。それはまずは「からだの成長」「食育」だったりするはずなのにね。

「教育(勉強)」以前に「成長(経験・実体験の積み重ね)」があるはずなのです。

2006/10/03

こどもマーケティング(2)

子供(トドラーから)を遊ばせておける施設ってのが結構出来てきた。

親にとっては、便利な場所で有難い限りです。

増えてきたのかなと思うのは、

サンリオピューロランドのような大型テーマパークでなく、

SC内の子供服・おもちゃ売り場にサービス(無料)コーナーとして設置した小規模のキッズスペースでもなく、SC内併設のゲームセンターでもなく、

『有料の小規模?中規模アミューズメント施設』ね。

トドラーから遊べるようなボールプールがあったりという施設ね。

イオングループだと、インドアアミューズメント施設の企画・運営をしている会社があったりするので、ジャスコやジャスコを核にしたSCに入っていたりします。

あとは、ベネッセの「しましまタウン」とか。

独立系だと思うけど、自由が丘にある「ゆらりん宝島」とか。

※検索したら閉館になるらしい。志が高すぎて、儲けが伴わなかったのかな?

http://www.lifesupport.co.jp/takarajima/index.html

それと、メディアでも取り上げられたことがある「スキップキッズ」とか。

http://www.skipkids.net/

ここは、マーケティングリサーチのための「こども用インタビュースペース」も持っているらしい。ま、インタビューというよりは子供の観察かな。インタビュー相手は親だね。試みとしては面白いかな。こんな感じらしい↓

http://www.mindshare.co.jp/solution/r_d_sol.html

コメントは、、、今のところありません。

親にとっては、便利な場所で有難い限りです。

増えてきたのかなと思うのは、

サンリオピューロランドのような大型テーマパークでなく、

SC内の子供服・おもちゃ売り場にサービス(無料)コーナーとして設置した小規模のキッズスペースでもなく、SC内併設のゲームセンターでもなく、

『有料の小規模?中規模アミューズメント施設』ね。

トドラーから遊べるようなボールプールがあったりという施設ね。

イオングループだと、インドアアミューズメント施設の企画・運営をしている会社があったりするので、ジャスコやジャスコを核にしたSCに入っていたりします。

あとは、ベネッセの「しましまタウン」とか。

独立系だと思うけど、自由が丘にある「ゆらりん宝島」とか。

※検索したら閉館になるらしい。志が高すぎて、儲けが伴わなかったのかな?

http://www.lifesupport.co.jp/takarajima/index.html

それと、メディアでも取り上げられたことがある「スキップキッズ」とか。

http://www.skipkids.net/

ここは、マーケティングリサーチのための「こども用インタビュースペース」も持っているらしい。ま、インタビューというよりは子供の観察かな。インタビュー相手は親だね。試みとしては面白いかな。こんな感じらしい↓

http://www.mindshare.co.jp/solution/r_d_sol.html

コメントは、、、今のところありません。

2006/10/02

こどもマーケティング(1)

子供の気持ちは難しいー。

そうそう、子供に良かれと思ってみせるビデオも難しいものである。

ディズニーの幼児向け映画もなにか違和感があるし(子供のほうでなく私がね)、ジブリものも子供の反応は予想とは違うし。

例えば、ナウシカやラピュタは分かりやすいテーマがあるけど、それは幼児は分からないようで、子供の印象としては、ただただドンパチのコワイ映像だったり(子供の個性によるけど)、トトロをみせても「真っ黒クロスケ」の登場シーンで怖がったり(メイちゃんへのシンクロ度合いと、その時の音の大きさのせいだと思うが)、トトロ登場シーンが怖くて怖くて震えてしまったり(うちの子が3歳のときね)。

成長度合いによって感じ方が大きく違うみたいで、成長度合いは個人差が大きいし、それまでのその子の経験、親からの情報の質と量も違うので一概には言えないけどね。

うちの子が5歳直前の時に再度トトロをみせたら、反応が違ってました。

真っ黒クロスケ、トトロ登場シーン、ネコバスとか・・・そういうコワサはクリアしたが、今度は「ココ↓」から見たくないらしい。

それは、病院から電報が届くシーンから。

緊迫と悲しさが続くからではないかと思う。その後のカタルシスなんてのは、大人の発想なのかなと。

まず電報が届く→それまでの流れと変わって緊迫感(の演出/音楽が止まるなど)、

そしてサツキが落ち込む、メイが泣く、挙句にメイが迷子に、と。

これらを覚えているので、電報が届くシーンからは頑として「観ない!!!」(笑

子供(乳幼児)の心をつかむのはかなり難しいなと思う今日この頃。

で、ベネッセ、しまじろう、はすごいなと感心するばかりです。

そうそう、子供に良かれと思ってみせるビデオも難しいものである。

ディズニーの幼児向け映画もなにか違和感があるし(子供のほうでなく私がね)、ジブリものも子供の反応は予想とは違うし。

例えば、ナウシカやラピュタは分かりやすいテーマがあるけど、それは幼児は分からないようで、子供の印象としては、ただただドンパチのコワイ映像だったり(子供の個性によるけど)、トトロをみせても「真っ黒クロスケ」の登場シーンで怖がったり(メイちゃんへのシンクロ度合いと、その時の音の大きさのせいだと思うが)、トトロ登場シーンが怖くて怖くて震えてしまったり(うちの子が3歳のときね)。

成長度合いによって感じ方が大きく違うみたいで、成長度合いは個人差が大きいし、それまでのその子の経験、親からの情報の質と量も違うので一概には言えないけどね。

うちの子が5歳直前の時に再度トトロをみせたら、反応が違ってました。

真っ黒クロスケ、トトロ登場シーン、ネコバスとか・・・そういうコワサはクリアしたが、今度は「ココ↓」から見たくないらしい。

それは、病院から電報が届くシーンから。

緊迫と悲しさが続くからではないかと思う。その後のカタルシスなんてのは、大人の発想なのかなと。

まず電報が届く→それまでの流れと変わって緊迫感(の演出/音楽が止まるなど)、

そしてサツキが落ち込む、メイが泣く、挙句にメイが迷子に、と。

これらを覚えているので、電報が届くシーンからは頑として「観ない!!!」(笑

子供(乳幼児)の心をつかむのはかなり難しいなと思う今日この頃。

で、ベネッセ、しまじろう、はすごいなと感心するばかりです。

2006/09/30

パネルデータの限界?(2)

前の続きです。

経営者向けトレンドデータなのか、マーケ向けデータなのか。

あくまでも後者での限界があるという話しです(嘘

前者のためだけだとするとコストバイパフォーマンスは・・・(笑

今回はもっと具体的な話にするか。例えば、、、

●家電製品

近年まで「家電量販店パネル」(有名なのはGfk)はかなり有効なデータだったといえるでしょう。

この手の製品は、家電量販店からの購入がかなりの部分を占めるようになり、町の電器屋さん(ナショナルとか東芝とか日立とかのFC?VC?)での購入が大幅に縮小してきたからです。このデータが電機メーカーにとって、かなりの信頼性があるのです。

が、この家電量販店パネルですが「大型カメラ店」系(ビックカメラとかヨドバシとか)はもともと含まれていなかったようです。しかも、とある「大手家電量販店」(ヤマダ電機だったかな?>未確認)がパネルから抜けるという事態もあったりするようです。

それでも、かなり有効なデータではあります。

が、これも電機メーカーの製品領域それぞれをとって考えると、当てにならない部分は多々あるなと。

「電球や蛍光灯、乾電池」などなど。これらはSMでもCVSでも買われてるでしょう。数量・金額はまだまだ小規模なのかな?。年末の大掃除の時期なら電器屋かもしれないけど、寿命による買い替えならSMとCVSも少なくなさそう。

「電動歯ブラシ」はどうでしょう。安いものはドラッグストアでブリスターパッケージの吊るしで売られてたりします。必ずしも電器屋とは限りません。以前「イニシャルとランニング」でも触れたけど、本体を安く売ってブラシヘッドの買い替えで儲けるというビジネスも成り立ちます。消費者からの距離を考えると、歯ブラシが電器屋で売られている方が違和感があります。少なくとも、電動歯ブラシの替えブラシを買うために電器屋さんに行くという習慣はまだ定着してないと思う。

☆こうなると「家電量販店パネル」だけでは当てはまらなくなります。

「電気シェーバー(ひげそり)」はどうでしょう?

これは流石に電器屋さんで買われることが殆どでしょう。

でも、T字のカミソリはドラッグストアで売られていて、最近は電池を入れて振動で剃るタイプもあるみたいだし。シェービングクリームやアフターシェーブローションなどなど、こちらもトイレタリー製品との親和性のほうが高いですね。

●化粧品とかOTCとか

これも以前から「薬粧店パネル」というのがインテージにあります。

で、まず「化粧品」ですが、これはもともと百貨店を中心にした制度品・コンサルティング販売という領域と、セルフの領域があり、このパネルデータだけを頼りにするということはないのでしょう。(矢野経などの業界ヒアリングによるデータも参考にはなるかな)

過去においても、マーケット変化はあります。

訪販メーカーや通販メーカー(コーセー、オルビスなどなど)からの突き上げも多々あったはず。さらに、トイレタリー業界(花王、ライオンなどなど)からのキャッチアップもあって混沌と。

さらに、今現在の目の上のたんこぶはDHCとファンケルでしょうか?

まずどちらもこれまでの店舗業態と違うネットがあります。CVSにも展開しているし、ファンケルはショップ展開もすごい勢いです。

☆こうなると「薬局・薬粧パネル」だけでは当てはまらなくなります。

「OTC等」も同じ。売り場が薬局に限定されないのです。特徴的には、やはり以前にも話した「サプリメント」。

ドラッグストアや薬局で横ばいで推移(=安心)のつもりでいたら、実は通販やネット流通は拡大し、市場規模が2倍・3倍になっていた。気が付くと取り残されていた・シェア低下なんてことも・・・

経営者向けトレンドデータなのか、マーケ向けデータなのか。

あくまでも後者での限界があるという話しです(嘘

前者のためだけだとするとコストバイパフォーマンスは・・・(笑

今回はもっと具体的な話にするか。例えば、、、

●家電製品

近年まで「家電量販店パネル」(有名なのはGfk)はかなり有効なデータだったといえるでしょう。

この手の製品は、家電量販店からの購入がかなりの部分を占めるようになり、町の電器屋さん(ナショナルとか東芝とか日立とかのFC?VC?)での購入が大幅に縮小してきたからです。このデータが電機メーカーにとって、かなりの信頼性があるのです。

が、この家電量販店パネルですが「大型カメラ店」系(ビックカメラとかヨドバシとか)はもともと含まれていなかったようです。しかも、とある「大手家電量販店」(ヤマダ電機だったかな?>未確認)がパネルから抜けるという事態もあったりするようです。

それでも、かなり有効なデータではあります。

が、これも電機メーカーの製品領域それぞれをとって考えると、当てにならない部分は多々あるなと。

「電球や蛍光灯、乾電池」などなど。これらはSMでもCVSでも買われてるでしょう。数量・金額はまだまだ小規模なのかな?。年末の大掃除の時期なら電器屋かもしれないけど、寿命による買い替えならSMとCVSも少なくなさそう。

「電動歯ブラシ」はどうでしょう。安いものはドラッグストアでブリスターパッケージの吊るしで売られてたりします。必ずしも電器屋とは限りません。以前「イニシャルとランニング」でも触れたけど、本体を安く売ってブラシヘッドの買い替えで儲けるというビジネスも成り立ちます。消費者からの距離を考えると、歯ブラシが電器屋で売られている方が違和感があります。少なくとも、電動歯ブラシの替えブラシを買うために電器屋さんに行くという習慣はまだ定着してないと思う。

☆こうなると「家電量販店パネル」だけでは当てはまらなくなります。

「電気シェーバー(ひげそり)」はどうでしょう?

これは流石に電器屋さんで買われることが殆どでしょう。

でも、T字のカミソリはドラッグストアで売られていて、最近は電池を入れて振動で剃るタイプもあるみたいだし。シェービングクリームやアフターシェーブローションなどなど、こちらもトイレタリー製品との親和性のほうが高いですね。

●化粧品とかOTCとか

これも以前から「薬粧店パネル」というのがインテージにあります。

で、まず「化粧品」ですが、これはもともと百貨店を中心にした制度品・コンサルティング販売という領域と、セルフの領域があり、このパネルデータだけを頼りにするということはないのでしょう。(矢野経などの業界ヒアリングによるデータも参考にはなるかな)

過去においても、マーケット変化はあります。

訪販メーカーや通販メーカー(コーセー、オルビスなどなど)からの突き上げも多々あったはず。さらに、トイレタリー業界(花王、ライオンなどなど)からのキャッチアップもあって混沌と。

さらに、今現在の目の上のたんこぶはDHCとファンケルでしょうか?

まずどちらもこれまでの店舗業態と違うネットがあります。CVSにも展開しているし、ファンケルはショップ展開もすごい勢いです。

☆こうなると「薬局・薬粧パネル」だけでは当てはまらなくなります。

「OTC等」も同じ。売り場が薬局に限定されないのです。特徴的には、やはり以前にも話した「サプリメント」。

ドラッグストアや薬局で横ばいで推移(=安心)のつもりでいたら、実は通販やネット流通は拡大し、市場規模が2倍・3倍になっていた。気が付くと取り残されていた・シェア低下なんてことも・・・

2006/09/29

パネルデータの限界?

メーカーというのは多くの業界で、現実の販売数量が掴めないことがあるようだ。

当然、生産数・製造数は分かってるし、出荷数も分かっているので、nearly equalで自社の販売数量が分かる業界が多いとは思う。

が、他社は分からなかったりする。お互いに同一業界と思っている競合同士の場合は情報の共有化もあったりでまだいいが、世の中そんな商品ばかりではない。というかそうでない商品の方が多いのではないだろうか。

要は本当のところのシェアが分からない商品が実に多いのである。

シェア信仰の強い日本にあっては、目標が定まらなかったりするわけだ。

※あ、シェアはこの場合、販売数量シェアね。保有シェアでなくね。

そんな時、各種パネルデータは役に立つわけです。

最も一般的なのは、消費者パネルデータ。有名かつ最も大規模なのはインテージのSCI。

実物(データも調査票も)を見たことがないので多くは語れませんが、ブレイクダウンした時の信頼性は下がってしまうのでしょう。バーコードが導入されて、消費者側の非認知や誤認、曖昧さは減ったのでしょうが、やはり市場規模の小さい商品を地域だ年代だとブレイクダウンしていくことには無理が出るのではないかと。

※視聴率はさらに大きな括りで捉えるしかないデータです

その点で、流通パネルデータは消費者パネルデータより信頼性が高いと。場合によっては悉皆調査に近いものが得られると。消費者に売っている現場のデータですからね。消費者全員を調べることは出来なくても、あるモノを売っているところ全てを調べることは不可能ではないので。

インテージではSDIですね。チェーンストアやCVSは個別にPOSデータも持ってます。

こういった消費者パネルと流通パネルのデータを見れば、全体の傾向は掴めるということです。長年、このデータを中心に時系列で捉えているので、誤差も大したことではなく、収まりはかなりいいでしょう。経営層・より高い管理者層はこれを見て動いてきたと言えるでしょう。

#言い方は悪いが、上層ほど詳細までを見る必要はないので「横ばいだからOK/小さいマーケットだけど右肩上がりだからイケイケ!」みたいなね。

当然、生産数・製造数は分かってるし、出荷数も分かっているので、nearly equalで自社の販売数量が分かる業界が多いとは思う。

が、他社は分からなかったりする。お互いに同一業界と思っている競合同士の場合は情報の共有化もあったりでまだいいが、世の中そんな商品ばかりではない。というかそうでない商品の方が多いのではないだろうか。

要は本当のところのシェアが分からない商品が実に多いのである。

シェア信仰の強い日本にあっては、目標が定まらなかったりするわけだ。

※あ、シェアはこの場合、販売数量シェアね。保有シェアでなくね。

そんな時、各種パネルデータは役に立つわけです。

最も一般的なのは、消費者パネルデータ。有名かつ最も大規模なのはインテージのSCI。

実物(データも調査票も)を見たことがないので多くは語れませんが、ブレイクダウンした時の信頼性は下がってしまうのでしょう。バーコードが導入されて、消費者側の非認知や誤認、曖昧さは減ったのでしょうが、やはり市場規模の小さい商品を地域だ年代だとブレイクダウンしていくことには無理が出るのではないかと。

※視聴率はさらに大きな括りで捉えるしかないデータです

その点で、流通パネルデータは消費者パネルデータより信頼性が高いと。場合によっては悉皆調査に近いものが得られると。消費者に売っている現場のデータですからね。消費者全員を調べることは出来なくても、あるモノを売っているところ全てを調べることは不可能ではないので。

インテージではSDIですね。チェーンストアやCVSは個別にPOSデータも持ってます。

こういった消費者パネルと流通パネルのデータを見れば、全体の傾向は掴めるということです。長年、このデータを中心に時系列で捉えているので、誤差も大したことではなく、収まりはかなりいいでしょう。経営層・より高い管理者層はこれを見て動いてきたと言えるでしょう。

#言い方は悪いが、上層ほど詳細までを見る必要はないので「横ばいだからOK/小さいマーケットだけど右肩上がりだからイケイケ!」みたいなね。

2006/09/28

流通業態の分類に意味があるのか・・・(2)

辞めようと思ったけど、一応自分で忘れない程度に纏めておこう!

3.駅ビル、専門店街、ショッピングモール、ショッピングセンター

一般的に、核店舗があるのがショッピングセンター。ただ、前に書いた「大型スーパーマーケット」「郊外型SC」だと、利用者側からはどう見えるかはかなり怪しい。イトーヨーカ堂やジャスコでしかなく、ショッピングセンターとは見ていないだろうね。

自然発生(街の発展等)か開発型か、事業母体はどこか(官か民か、各店舗自体が事業母体?テナント?等)などもあり、訳が分かりません。

核店舗が2つ以上あってその間を専門店モールにしてたりもするし、もともとある地下街の各所に各店舗が出来たり、、、駅に併設・隣接してたり、、、オフィス・マンションとのコンプレックスもあったりで、、、

ららぽーとも多摩川のタカシマヤも高槻の西武も亀有のヨーカ堂もSCです。

新小岩南口モールも自由が丘にあったりするミニモール(パティオを中心に専門店が数件)もショッピングモールです。

4.専門大店、バラエティショップ・セレクトショップ

例えば、ファッションビルのパルコは専門大店だろうな。アルペンとかはスポーツ用品の専門大店、ヤマダ電機とかは家電の専門大店なんだろうな。で、ミズノの大型店はスポーツ用品専門大店になるのか?ビックカメラなどのカメラ専門店派生は家電量販店になるのか? などは難しい問題です(笑

ロフトやソニープラザは大型バラエティショップかな。雑貨屋の大きなのはここに入れていいのだろう。で、サンリオショップ?

5.ホームセンター、DIY

ホームセンターは原点がDIYだったはず。北関東地場ではドイトがそうだったかな。工務店や建材販売系とか、大手資本では建築・建設・不動産企業が展開していて、ビバホーム(トーヨーサッシ→トステムから派生)もそう。

ちなみにロフトはバラエティショップですが、東急ハンズはホームセンターになります。どちらも住宅リフォームも請けてくれると思いますが・・・

で、ホームセンターはというと、DIYとはちょっと違って、家具屋派生が多いかな。島忠はホームセンター?

大きな売り場面積を必要とするので、造園業派生だったり、元ボウリング場だったりしませんか?

6.ドラッグストア、ベビー専門店

ドラッグストアについては、薬局・薬粧店からの派生かな。薬局チェーン店(フランチャイズが未だに多いのかな?やっぱ直営店舗だろうな!)とかかな。薬粧店とか化粧品店(化粧品メーカーからの川下統合で一時多かった)のうち、独自に展開していたり、、、

この辺からは本当によく分からんです。

マツモトキヨシは調剤薬局(薬剤師がいるとこ)だったはず。で、西松屋は何の派生だろう・・・アカチャンホンポはベビー関係の衣料品卸だったかな?・・・

いずれにしろ、大手は別にして、当初のホームセンターがノンフードだったのに対して、ドラッグストアは、日用品+食品(加工食品中心)も扱う店舗として広がっていったという認識です。

7.ディスカウントショップ、ウェアハウス、カテゴリーキラー、アウトレット

町のディスカウントショップは質屋派生???

ダイクマってのはもとは家具屋だっけ?

もう分からないことだらけ。

ウェアハウス業態ってのはもう死語だな。倉庫に商品を置かずにカタログで陳列するタイプがアメリカで一時流行ったのがきっかけだったはず。

名前だけ残っていて「デポ」と付いてるのがこれ。PCデポなどはこれを意識しているはず。

カテゴリーキラーも死語かな。日本になかった業態としてウェアハウス業態もここに含まれるという扱い。メジャーどころではトイざラスがカテゴリーキラーと呼ばれてましたね。確かにウェアハウス業態に見えます。

アウトレットについては、本来的には

・工場からのB級品(検査NG品=消費者の目に触れずに廃棄されるはずのもの)

・店頭でのプロパー売れ残り/さらにバーゲン売れ残り品

という2つがあります。

中庸・総中流社会よりは、所得格差の大きい国・クラス意識の強い社会、の発想に近く、また製品プロダクトサイクルのスケールメリットが内部的に得られるだけの巨大な国家に向くものではあります。

で、日本ではSCやモールの企画として、メーカー主導の/メーカーによる川下統合の方法論として「広域集客型ファクトリーアウトレットモール」があるのかなと認識してます。

※売れ残りではなく、ブランド物のちょっとB級品=賢い消費者、ってな演出ですな。

#えらく長文で、自分でさえ読み返すのが嫌です(笑

#間違ってそうだし(笑

3.駅ビル、専門店街、ショッピングモール、ショッピングセンター

一般的に、核店舗があるのがショッピングセンター。ただ、前に書いた「大型スーパーマーケット」「郊外型SC」だと、利用者側からはどう見えるかはかなり怪しい。イトーヨーカ堂やジャスコでしかなく、ショッピングセンターとは見ていないだろうね。

自然発生(街の発展等)か開発型か、事業母体はどこか(官か民か、各店舗自体が事業母体?テナント?等)などもあり、訳が分かりません。

核店舗が2つ以上あってその間を専門店モールにしてたりもするし、もともとある地下街の各所に各店舗が出来たり、、、駅に併設・隣接してたり、、、オフィス・マンションとのコンプレックスもあったりで、、、

ららぽーとも多摩川のタカシマヤも高槻の西武も亀有のヨーカ堂もSCです。

新小岩南口モールも自由が丘にあったりするミニモール(パティオを中心に専門店が数件)もショッピングモールです。

4.専門大店、バラエティショップ・セレクトショップ

例えば、ファッションビルのパルコは専門大店だろうな。アルペンとかはスポーツ用品の専門大店、ヤマダ電機とかは家電の専門大店なんだろうな。で、ミズノの大型店はスポーツ用品専門大店になるのか?ビックカメラなどのカメラ専門店派生は家電量販店になるのか? などは難しい問題です(笑

ロフトやソニープラザは大型バラエティショップかな。雑貨屋の大きなのはここに入れていいのだろう。で、サンリオショップ?

5.ホームセンター、DIY

ホームセンターは原点がDIYだったはず。北関東地場ではドイトがそうだったかな。工務店や建材販売系とか、大手資本では建築・建設・不動産企業が展開していて、ビバホーム(トーヨーサッシ→トステムから派生)もそう。

ちなみにロフトはバラエティショップですが、東急ハンズはホームセンターになります。どちらも住宅リフォームも請けてくれると思いますが・・・

で、ホームセンターはというと、DIYとはちょっと違って、家具屋派生が多いかな。島忠はホームセンター?

大きな売り場面積を必要とするので、造園業派生だったり、元ボウリング場だったりしませんか?

6.ドラッグストア、ベビー専門店

ドラッグストアについては、薬局・薬粧店からの派生かな。薬局チェーン店(フランチャイズが未だに多いのかな?やっぱ直営店舗だろうな!)とかかな。薬粧店とか化粧品店(化粧品メーカーからの川下統合で一時多かった)のうち、独自に展開していたり、、、

この辺からは本当によく分からんです。

マツモトキヨシは調剤薬局(薬剤師がいるとこ)だったはず。で、西松屋は何の派生だろう・・・アカチャンホンポはベビー関係の衣料品卸だったかな?・・・

いずれにしろ、大手は別にして、当初のホームセンターがノンフードだったのに対して、ドラッグストアは、日用品+食品(加工食品中心)も扱う店舗として広がっていったという認識です。

7.ディスカウントショップ、ウェアハウス、カテゴリーキラー、アウトレット

町のディスカウントショップは質屋派生???

ダイクマってのはもとは家具屋だっけ?

もう分からないことだらけ。

ウェアハウス業態ってのはもう死語だな。倉庫に商品を置かずにカタログで陳列するタイプがアメリカで一時流行ったのがきっかけだったはず。

名前だけ残っていて「デポ」と付いてるのがこれ。PCデポなどはこれを意識しているはず。

カテゴリーキラーも死語かな。日本になかった業態としてウェアハウス業態もここに含まれるという扱い。メジャーどころではトイざラスがカテゴリーキラーと呼ばれてましたね。確かにウェアハウス業態に見えます。

アウトレットについては、本来的には

・工場からのB級品(検査NG品=消費者の目に触れずに廃棄されるはずのもの)

・店頭でのプロパー売れ残り/さらにバーゲン売れ残り品

という2つがあります。

中庸・総中流社会よりは、所得格差の大きい国・クラス意識の強い社会、の発想に近く、また製品プロダクトサイクルのスケールメリットが内部的に得られるだけの巨大な国家に向くものではあります。

で、日本ではSCやモールの企画として、メーカー主導の/メーカーによる川下統合の方法論として「広域集客型ファクトリーアウトレットモール」があるのかなと認識してます。

※売れ残りではなく、ブランド物のちょっとB級品=賢い消費者、ってな演出ですな。

#えらく長文で、自分でさえ読み返すのが嫌です(笑

#間違ってそうだし(笑

2006/09/27

流通業態の分類に意味があるのか・・・

小売店業態の分類は非常に難しい。

流通側でも厳密な分類は出来ていないけど、消費者側にとっては判別不能です。

例えば、アンケートでどこで買ってますか?ってな設問があった時に、色々と羅列することは出来るけど、聞かれた側はどう思っているかはかなり違うだろう。

1.百貨店とデパート(デパートメントストア)

「百貨店」という表現は老舗系百貨店をイメージする人が多いかな?

特に関西はそうかも。関西でも大阪と京都では違ったり・・・京都では「○○店」を「○○みせ」と呼び、「みせ」と呼ばれるところは「老舗」と認められている様子。「みせ」という呼び方は関西に限らず「外商(上顧客層)」でも残っていたり・・・

そもそも老舗とか高級の線引きはどこ? という話しもある。関東では「阪急」は老舗や高級というイメージは薄そうだし。「三越」「大丸」「伊勢丹」などは地場では非常に強く、地場以外の地域では印象がかなり違う。

そして「デパート」という表現は、割りと「関東」(関西以外)のみで使われていて、イメージが一定していない。この「デパート」という表現は便利に使われてきたのか、ターミナル立地のGMSを指す場合が多い。地場の百貨店よりチェーンストア系の方が老舗?高級?大手!イメージがあったりと、かなりの混乱がありそう。

※「デパートメントストア」は本来的には・・・・・・あれ、なんだっけ?GMS(グロバルマーケットストア)である必要はなく、地場の高級系だっけ?NYのトランプタワーとか銀座和光が代表だっけ? 覚えてません、すみません(笑

2.スーパーマーケット

一般的に「スーパー」というと、地域の食品スーパーマーケットをイメージするかな。

生鮮3品を中心に、加工食品系、日常衣類などの日用品・最寄品をワンストップで補充できる場所、このイメージが強いはず。

これが駅前などのターミナル立地にGMS展開してきたので百貨店との線引きが難しくなったんだろうな。そしてさらにショッピングセンターの核テナントになったりと。

なので、私は「小型スーパーマーケット」「大型スーパーマーケット」と表現したりします。

百貨店との大きな違いは、SMがセルフ形式でレジを通すというイメージかな。百貨店はそれぞれの店舗ごと・地域ごとの独自性・独立独歩だけど、SMは全国チェーン展開・標準化店舗というイメージかな。

3.駅ビル、専門店街、ショッピングモール、ショッピングセンター

・・・・・・

4.専門大店、バラエティショップ・セレクトショップ

・・・・・・

5.ホームセンター、DIY

・・・・・・

6.ドラッグストア、ベビー専門店

・・・・・・

7.ディスカウントショップ、ウェアハウス、カテゴリーキラー、アウトレット

・・・・・・

8.........

もう辞めましょう(笑

流通側でも厳密な分類は出来ていないけど、消費者側にとっては判別不能です。

例えば、アンケートでどこで買ってますか?ってな設問があった時に、色々と羅列することは出来るけど、聞かれた側はどう思っているかはかなり違うだろう。

1.百貨店とデパート(デパートメントストア)

「百貨店」という表現は老舗系百貨店をイメージする人が多いかな?

特に関西はそうかも。関西でも大阪と京都では違ったり・・・京都では「○○店」を「○○みせ」と呼び、「みせ」と呼ばれるところは「老舗」と認められている様子。「みせ」という呼び方は関西に限らず「外商(上顧客層)」でも残っていたり・・・

そもそも老舗とか高級の線引きはどこ? という話しもある。関東では「阪急」は老舗や高級というイメージは薄そうだし。「三越」「大丸」「伊勢丹」などは地場では非常に強く、地場以外の地域では印象がかなり違う。

そして「デパート」という表現は、割りと「関東」(関西以外)のみで使われていて、イメージが一定していない。この「デパート」という表現は便利に使われてきたのか、ターミナル立地のGMSを指す場合が多い。地場の百貨店よりチェーンストア系の方が老舗?高級?大手!イメージがあったりと、かなりの混乱がありそう。

※「デパートメントストア」は本来的には・・・・・・あれ、なんだっけ?GMS(グロバルマーケットストア)である必要はなく、地場の高級系だっけ?NYのトランプタワーとか銀座和光が代表だっけ? 覚えてません、すみません(笑

2.スーパーマーケット

一般的に「スーパー」というと、地域の食品スーパーマーケットをイメージするかな。

生鮮3品を中心に、加工食品系、日常衣類などの日用品・最寄品をワンストップで補充できる場所、このイメージが強いはず。

これが駅前などのターミナル立地にGMS展開してきたので百貨店との線引きが難しくなったんだろうな。そしてさらにショッピングセンターの核テナントになったりと。

なので、私は「小型スーパーマーケット」「大型スーパーマーケット」と表現したりします。

百貨店との大きな違いは、SMがセルフ形式でレジを通すというイメージかな。百貨店はそれぞれの店舗ごと・地域ごとの独自性・独立独歩だけど、SMは全国チェーン展開・標準化店舗というイメージかな。

3.駅ビル、専門店街、ショッピングモール、ショッピングセンター

・・・・・・

4.専門大店、バラエティショップ・セレクトショップ

・・・・・・

5.ホームセンター、DIY

・・・・・・

6.ドラッグストア、ベビー専門店

・・・・・・

7.ディスカウントショップ、ウェアハウス、カテゴリーキラー、アウトレット

・・・・・・

8.........

もう辞めましょう(笑

2006/09/26

スポンサーのご好意により・・・

以前に書いた「スポンサーのご好意により・・・」ですが、当時もすぐクレームが来たのでしょうか?

アナウンサーからの言葉でなく、まずはテロップに替わりました。

そして、いつしかなくなりました。

近年は、流石に視聴者側に立った提供になっていると思う。

古くは「気配りのすすめ」で有名な鈴木健二氏が、クイズ番組の中で回答者タレントに「書きなさい!」という言い回しをしてましたね。

分かりやすいところでは、「ニュースステーション」でスタッフ紹介の「さん付け」を取ったことかな。

それ以前は、「解説の○○さん、説明をお願いします」てな感じで、キャスター側も「この人はこのテーマの権威者なので、一般大衆に対して分かりやすい解説をお願い申し上げます」みたいなところがありました。

今は「■■新聞報道局の○○(さん付けはナシ)から(皆様にご説明申し上げます)」みたいな感じになってますね。

ま、説得力を増すためには、多少なりとも権力・権威が必要なので、今は「○○解説員」なんて言う紹介の仕方が多いかな。

#「解説(員)」というのは、ちょっとだけ権威を感じますが、「評論(家)」よりは権力志向がないなと感じます(笑

あれっ、マーケの話しが1つもなかったですね。

アナウンサーからの言葉でなく、まずはテロップに替わりました。

そして、いつしかなくなりました。

近年は、流石に視聴者側に立った提供になっていると思う。

古くは「気配りのすすめ」で有名な鈴木健二氏が、クイズ番組の中で回答者タレントに「書きなさい!」という言い回しをしてましたね。

分かりやすいところでは、「ニュースステーション」でスタッフ紹介の「さん付け」を取ったことかな。

それ以前は、「解説の○○さん、説明をお願いします」てな感じで、キャスター側も「この人はこのテーマの権威者なので、一般大衆に対して分かりやすい解説をお願い申し上げます」みたいなところがありました。

今は「■■新聞報道局の○○(さん付けはナシ)から(皆様にご説明申し上げます)」みたいな感じになってますね。

ま、説得力を増すためには、多少なりとも権力・権威が必要なので、今は「○○解説員」なんて言う紹介の仕方が多いかな。

#「解説(員)」というのは、ちょっとだけ権威を感じますが、「評論(家)」よりは権力志向がないなと感じます(笑

あれっ、マーケの話しが1つもなかったですね。

2006/09/24

捨てる(商品)マーケティング?

先日の「リサイクルとかオークションとか」を読み返してみての感想を。

(何を言いたいのか自分で分からん。が整理して書き直す気にはなりません>笑)

で、捨てられる商品は耐久消費財だけに限らないなと!

例えば「醤油」。

醤油などの消費量=全て誰かのからだに摂り込まれている、という訳ではありません。

お弁当などに付いている醤油は使わずに捨てられたり、家でお刺身を食べた時だって小皿に残った醤油は捨てられます。

調味超は殆どがそう。味付けのために使われて、残った煮汁などを飲み干す人はいません。(というか塩分摂り過ぎで健康面の問題ありですしね)

半分は捨てられている商品・・・

実はそんなに珍しくはありません。化粧品でもよくあります。口紅や化粧水・乳液を全部使い切るというのはなかなか難しいもんです。

化粧品は成分的には水を売っているようなものなので、その値段は開発費とビンなどのパッケージ代とも言えます。

おっそうだ、パッケージは「捨てる商品」の代表ですね。

それに割り箸、SMやCVSのレジ袋などなど。

コストの考え方は色々と難しいです。

#エコは結構商売ネタがあるかもしれない。

#「捨てるマーケティング?」という意味ではマス広告もそうかもね。

(何を言いたいのか自分で分からん。が整理して書き直す気にはなりません>笑)

で、捨てられる商品は耐久消費財だけに限らないなと!

例えば「醤油」。

醤油などの消費量=全て誰かのからだに摂り込まれている、という訳ではありません。

お弁当などに付いている醤油は使わずに捨てられたり、家でお刺身を食べた時だって小皿に残った醤油は捨てられます。

調味超は殆どがそう。味付けのために使われて、残った煮汁などを飲み干す人はいません。(というか塩分摂り過ぎで健康面の問題ありですしね)

半分は捨てられている商品・・・

実はそんなに珍しくはありません。化粧品でもよくあります。口紅や化粧水・乳液を全部使い切るというのはなかなか難しいもんです。

化粧品は成分的には水を売っているようなものなので、その値段は開発費とビンなどのパッケージ代とも言えます。

おっそうだ、パッケージは「捨てる商品」の代表ですね。

それに割り箸、SMやCVSのレジ袋などなど。

コストの考え方は色々と難しいです。

#エコは結構商売ネタがあるかもしれない。

#「捨てるマーケティング?」という意味ではマス広告もそうかもね。

2006/09/23

リサイクルとかオークションとか・・・

1960-70年代は特に、使い捨てへの批判、大量生産・大量消費が「悪」とされていました。中でも、使えるのに捨てられてしまう耐久消費財が目の敵となりました。

が、企業利益を考えると大量生産・大量消費は大歓迎だったわけです。多くの場合、マーケティングもその片棒を担いています。

クルマの買い替えには批判はあまりありませんでしたね。ゴミ問題と直接関係なく見えたからでしょうか。中古車市場もあり、リサイクルが進んでいるように見えたのかもしれません。

買い替えたいという消費者心理をくすぐっているのが、製品の【戦略的陳腐化】とでも言うのでしょうか、モデルチェンジです。新しいクルマがほしくなります。

クルマは買い替え需要によって支えられている市場になってしまったので、市場構造自体がバブルと言えなくもないのです。クルマのフルモデルチェンジのサイクルが10年20年だって、本当は問題がないんですから(笑

話しを戻すと、

今現在、耐久消費財の多くはリサイクルが進んできたり(本当に進んでいるのかな?)、法が整備されつつあったります。

#家電リサイクル法には問題ありそうですが・・・

が、難しいのは、リサイクルが誰のためかということ。

地球環境を考えてのこと!、限りある資源を有効活用するために!、人類のため!などという大前提ではなく、端的には『消費者のためか生産側のためか』です。

「消費者利益になるのならそれは歓迎すべき」というのは正論です。

が、これもなかなか難しい世の中のようです。

コピー機やプリンターのインクカートリッジは、先にも触れた「ランニング」で儲けるための手段です。例えばこれ、私が勝手にカートリッジにインクを充填して売ると問題になります。特許法・著作権法に触れるのかな?、再販防止の決まりに触れる?

中古家電も業者仲介では売れないものばかりになったんだっけ?、個人売買・オークションならOKだっけ?、でオークションという仲介業はOKなの?、とか。

ネット世界で進められている書籍の閲覧・検索(グーグルとかアマゾンとか)については、消費者と出版社と著作者という3者の利益も絡むので、かなり難しい話だし・・・

そもそもネット世界では、個人が広告媒体(アフェリエイト等)となるので、商用の線引きが難しくなってますし・・・

(まとまらないけど、この辺で。 )

が、企業利益を考えると大量生産・大量消費は大歓迎だったわけです。多くの場合、マーケティングもその片棒を担いています。

クルマの買い替えには批判はあまりありませんでしたね。ゴミ問題と直接関係なく見えたからでしょうか。中古車市場もあり、リサイクルが進んでいるように見えたのかもしれません。

買い替えたいという消費者心理をくすぐっているのが、製品の【戦略的陳腐化】とでも言うのでしょうか、モデルチェンジです。新しいクルマがほしくなります。

クルマは買い替え需要によって支えられている市場になってしまったので、市場構造自体がバブルと言えなくもないのです。クルマのフルモデルチェンジのサイクルが10年20年だって、本当は問題がないんですから(笑

話しを戻すと、

今現在、耐久消費財の多くはリサイクルが進んできたり(本当に進んでいるのかな?)、法が整備されつつあったります。

#家電リサイクル法には問題ありそうですが・・・

が、難しいのは、リサイクルが誰のためかということ。

地球環境を考えてのこと!、限りある資源を有効活用するために!、人類のため!などという大前提ではなく、端的には『消費者のためか生産側のためか』です。

「消費者利益になるのならそれは歓迎すべき」というのは正論です。

が、これもなかなか難しい世の中のようです。

コピー機やプリンターのインクカートリッジは、先にも触れた「ランニング」で儲けるための手段です。例えばこれ、私が勝手にカートリッジにインクを充填して売ると問題になります。特許法・著作権法に触れるのかな?、再販防止の決まりに触れる?

中古家電も業者仲介では売れないものばかりになったんだっけ?、個人売買・オークションならOKだっけ?、でオークションという仲介業はOKなの?、とか。

ネット世界で進められている書籍の閲覧・検索(グーグルとかアマゾンとか)については、消費者と出版社と著作者という3者の利益も絡むので、かなり難しい話だし・・・

そもそもネット世界では、個人が広告媒体(アフェリエイト等)となるので、商用の線引きが難しくなってますし・・・

(まとまらないけど、この辺で。 )

2006/09/21

イニシャルとランニング

ユーザー囲い込み戦略の中で、最も古い戦術の1つ。

安いイニシャルでユーザーを獲得し、ランニングで儲ける、という方法。

例えば、コピー機ですが、古くは「高いコピー機を売ってそれだけ儲けるのではなく、安くてもまずはコピー機を提供し、その後コピー用紙を売って儲けてた」らしい。

今はコピー1枚いくら+メンテ付きで儲けてるのかな?

同じようなことは、沢山ある。

「電動歯ブラシ本体と替えブラシ」もその1つかも。

本体が安いので飛びつくと、実は替えブラシが結構高かったりする(笑

イニシャルとランニングの逆発想として、良い例と言えるのは、

家電業界の「インバータ」の考え方。エアコンとかにあるヤツね。

製品はちょっとお高いけど、その後のランニングコスト(電気代)が安く上がります!、なので、その製品の耐久年数で十分に元が取れますよ!、という売り方。

消費者にとってもメーカーにとっても悪い話ではない。

イニシャルとランニングに関連して、「営業担当」について・・・

営業さんは大変だろうとは思う。コンペもあったりで理解できなくはないが、

●仕事を安く取ってくる傾向がある。営業成績がその人の成果になるので、その傾向が強くなる。

●しかも、その営業先を継続したいので、能力の高い人にその仕事を当てようとする。

こんなことが私の仕事領域にもあったりするわけだ。

国内トップ2のような装置系は、唯一無二の売り物(パネルデータと視聴率)を持っているので、まずはこれを売ることが優先され、このデータの動きに変化(悪い言い方をすれば矛盾点)があれば、さらにアドホックテーマが発生するという、なんともすばらしいビジネスモデルがあるのでいいのだが、、、

アドホックテーマ中心で食っている会社では上記の2点(●2つ)はかなり厳しい状況を生みかねない。

※能力の高い人は、その人個人で営業力がある(クライアントとの関係性も深く継続力がある)のに、営業さんから降ってくる仕事に時間を割かれ、担当クライアントに注力できなかったりするのである。

#ま、理想と現実があるので、まずは稼ぐことも否定しないが、私個人としては、営業さんよりはコンサル的な立場を追求して行きたいと思っている。

#どうタイムシェアするかが今後の課題だが、もうずっと課題のままである(笑

安いイニシャルでユーザーを獲得し、ランニングで儲ける、という方法。

例えば、コピー機ですが、古くは「高いコピー機を売ってそれだけ儲けるのではなく、安くてもまずはコピー機を提供し、その後コピー用紙を売って儲けてた」らしい。

今はコピー1枚いくら+メンテ付きで儲けてるのかな?

同じようなことは、沢山ある。

「電動歯ブラシ本体と替えブラシ」もその1つかも。

本体が安いので飛びつくと、実は替えブラシが結構高かったりする(笑

イニシャルとランニングの逆発想として、良い例と言えるのは、

家電業界の「インバータ」の考え方。エアコンとかにあるヤツね。

製品はちょっとお高いけど、その後のランニングコスト(電気代)が安く上がります!、なので、その製品の耐久年数で十分に元が取れますよ!、という売り方。

消費者にとってもメーカーにとっても悪い話ではない。

イニシャルとランニングに関連して、「営業担当」について・・・

営業さんは大変だろうとは思う。コンペもあったりで理解できなくはないが、

●仕事を安く取ってくる傾向がある。営業成績がその人の成果になるので、その傾向が強くなる。

●しかも、その営業先を継続したいので、能力の高い人にその仕事を当てようとする。

こんなことが私の仕事領域にもあったりするわけだ。

国内トップ2のような装置系は、唯一無二の売り物(パネルデータと視聴率)を持っているので、まずはこれを売ることが優先され、このデータの動きに変化(悪い言い方をすれば矛盾点)があれば、さらにアドホックテーマが発生するという、なんともすばらしいビジネスモデルがあるのでいいのだが、、、

アドホックテーマ中心で食っている会社では上記の2点(●2つ)はかなり厳しい状況を生みかねない。

※能力の高い人は、その人個人で営業力がある(クライアントとの関係性も深く継続力がある)のに、営業さんから降ってくる仕事に時間を割かれ、担当クライアントに注力できなかったりするのである。

#ま、理想と現実があるので、まずは稼ぐことも否定しないが、私個人としては、営業さんよりはコンサル的な立場を追求して行きたいと思っている。

#どうタイムシェアするかが今後の課題だが、もうずっと課題のままである(笑

2006/09/19

(補足)ユーザビリティ

「ユーザビリティ」のつづき?(今回は本当にメモレベルです)

あまりに私が素人なので、デザイン・操作方法に関する「ユーザビリティ」をちょっと検索。

「ユーザビリティ」以前に、デザインを考えないといけないようです。なので、、、

【ユニバーサルデザイン】について、、、

大きくアクセシビリティとユーザビリティの2つの方向性があるみたい。

前者は、年寄りや身障者などにも使えるように配慮されたものらしく、要は使えないものを使えるようにするという方向性らしい。

で、後者はより使いやすくする、使えるんだけどその使い方に悩んでしまうような部分を減らす、という方向性ことらしい。

(違っていたらご指摘を!)

前日の話題は後者になるようです。

「ユーザビリティ」が今ひとつ分からない・・・

私は、これまでマーケティング業界一本槍だが、実は家電系のプロジェクトはあまりしていない。

二昔前くらいに、10年先のAVCCを考えるというテーマでデルファイを手伝ったことがあるくらいかな。あ、でも近年も、新製品モデルのCLTやFGIはいくつもしてますがね。ただ印象として、家電業界はしてないなぁと。

自動車業界の技術系からの依頼は、二昔前くらいからポツポツ出始めていて、デザイン、運転操作性やカラー・塗装などのテーマがありました。当時、クライアントから聞いた話しでは、同じリサーチでも研究開発費扱いとした方が税金が安いらしいとか(本当か?)。

ですが、家電業界のデザインや技術系でもマーケティングテーマはあり、脈々と続いていたのでしょう。

リサーチで言えば、ユーザビリティ調査。

ユーザーインターフェイス設計(ユーザーオリエンテッドの設計)であるとか、操作方法の統一化などのテーマはあるわけです。

ある家電製品を手に取った時に、その使い方が直感的に分かる、取説を見なくても正しい操作方法が分かることは重要です。

が、、、

●アナログのカメラユーザーがデジカメ(コンパクト)を上手く使えない

●デジカメは使いこなせるけど携帯電話の写真機能が上手く使えない

●VTRは使いこなせたのにDVD・HDレコーダが使えない

●電話(固定)は当然できるけど、携帯電話には手も足も出ない

●携帯電話は機種変更をすると、もう使い方が分からない

などなど。

ユーザーはその入り口によって、新しいモノに対するストレスが大きく違うことに起因しているのでしょう。

ワープロを使っていた人はMS-WORDが使いにくいとか、MACやWSのDTP利用者にとってMS-WORDは訳が分からないとか、MS-EXCEL/WORDに慣れた人にとって使いにくいソフトが多いとか(私個人は特に「筆まめ」が使いにくかったな)・・・

ところで自動車は、どこの国・どこのメーカーでも、運転できないということはまずない。なのに家電系は・・・・・・

家電系は、その覇権争いをしている最中なのでしょうかねー。

私の携帯電話使用歴で言うと「ソニー」が圧倒的に長く、ジョグダイヤルに慣れてしまったため、他の機器類→DVカメラなどもジョグダイヤルは使いやすかったりします。

なので、同一メーカー内での「操作方法の統一」を目指すことは悪いことでもないのかもしれませんが、、、

#規格統一さえできない業界のくせに!、というイメージが残ってしまいます。

二昔前くらいに、10年先のAVCCを考えるというテーマでデルファイを手伝ったことがあるくらいかな。あ、でも近年も、新製品モデルのCLTやFGIはいくつもしてますがね。ただ印象として、家電業界はしてないなぁと。

自動車業界の技術系からの依頼は、二昔前くらいからポツポツ出始めていて、デザイン、運転操作性やカラー・塗装などのテーマがありました。当時、クライアントから聞いた話しでは、同じリサーチでも研究開発費扱いとした方が税金が安いらしいとか(本当か?)。

ですが、家電業界のデザインや技術系でもマーケティングテーマはあり、脈々と続いていたのでしょう。

リサーチで言えば、ユーザビリティ調査。

ユーザーインターフェイス設計(ユーザーオリエンテッドの設計)であるとか、操作方法の統一化などのテーマはあるわけです。

ある家電製品を手に取った時に、その使い方が直感的に分かる、取説を見なくても正しい操作方法が分かることは重要です。

が、、、

●アナログのカメラユーザーがデジカメ(コンパクト)を上手く使えない

●デジカメは使いこなせるけど携帯電話の写真機能が上手く使えない

●VTRは使いこなせたのにDVD・HDレコーダが使えない

●電話(固定)は当然できるけど、携帯電話には手も足も出ない

●携帯電話は機種変更をすると、もう使い方が分からない

などなど。

ユーザーはその入り口によって、新しいモノに対するストレスが大きく違うことに起因しているのでしょう。

ワープロを使っていた人はMS-WORDが使いにくいとか、MACやWSのDTP利用者にとってMS-WORDは訳が分からないとか、MS-EXCEL/WORDに慣れた人にとって使いにくいソフトが多いとか(私個人は特に「筆まめ」が使いにくかったな)・・・

ところで自動車は、どこの国・どこのメーカーでも、運転できないということはまずない。なのに家電系は・・・・・・

家電系は、その覇権争いをしている最中なのでしょうかねー。

私の携帯電話使用歴で言うと「ソニー」が圧倒的に長く、ジョグダイヤルに慣れてしまったため、他の機器類→DVカメラなどもジョグダイヤルは使いやすかったりします。

なので、同一メーカー内での「操作方法の統一」を目指すことは悪いことでもないのかもしれませんが、、、

#規格統一さえできない業界のくせに!、というイメージが残ってしまいます。

2006/09/16

お客様第一?

先日「言いすぎ」と思った部分について

代理店業の生業ですが、旅行代理店を思い浮かべるといいかもしれません。

旅行代理店は、飛行機チケットや宿を押さえているわけです。

(広告代理店なら、媒体の枠とかですね)

そして、あなたの望む旅行プランを考えてくれたりするわけです。

あなたはお金を出して旅行するわけですから、あなたが完全に優位にあります。

企業が広告を出す場合も全く同じということです。

広告主があってこそのサービス業なわけです。広告主の機嫌を損ねるようなことはあってはならないのです。

その点でマーケティングは異なります。

企業の消費者理解を手助けする立場にあります。なので、お金をもらっているにも関わらず、苦言を呈することもあったりします。

クライアント側の、特に担当者個人からすると、どちらが心地良いのか?

安心感はどっち?

企業規模的に、パートナーシップと捉えられるのは?下請企業と見られやすいのは?

などなどの課題はありますが・・・

おっと「言い過ぎ」から話しが逸れました。

二昔前くらいまで、テレビで野球放送を観ていると、

「スポンサーのご好意により放送時間を延長させていただきます」

とありましたね。

これは、誰が誰に対して言っているの?

まさにこれが、私は「言い過ぎ」ではなかったと思える部分です。

#お客様第一!なので、媒体や代理店がスポンサーを第一と考えた物言いとしか思えません。コピーライターが泣きますね、こりゃ。

代理店業の生業ですが、旅行代理店を思い浮かべるといいかもしれません。

旅行代理店は、飛行機チケットや宿を押さえているわけです。

(広告代理店なら、媒体の枠とかですね)

そして、あなたの望む旅行プランを考えてくれたりするわけです。

あなたはお金を出して旅行するわけですから、あなたが完全に優位にあります。

企業が広告を出す場合も全く同じということです。

広告主があってこそのサービス業なわけです。広告主の機嫌を損ねるようなことはあってはならないのです。

その点でマーケティングは異なります。

企業の消費者理解を手助けする立場にあります。なので、お金をもらっているにも関わらず、苦言を呈することもあったりします。

クライアント側の、特に担当者個人からすると、どちらが心地良いのか?

安心感はどっち?

企業規模的に、パートナーシップと捉えられるのは?下請企業と見られやすいのは?

などなどの課題はありますが・・・

おっと「言い過ぎ」から話しが逸れました。

二昔前くらいまで、テレビで野球放送を観ていると、

「スポンサーのご好意により放送時間を延長させていただきます」

とありましたね。

これは、誰が誰に対して言っているの?

まさにこれが、私は「言い過ぎ」ではなかったと思える部分です。

#お客様第一!なので、媒体や代理店がスポンサーを第一と考えた物言いとしか思えません。コピーライターが泣きますね、こりゃ。

2006/09/15

供給サイドの視点か、需要サイドの視点か・・・

広告領域と違い、マーケは「消費者側からのアプローチ」が基本的にはあるので、消費者利益のために企業側に働きかけるという使命があるわけです(本当か>笑)

インチキな使命かもしれませんがね(笑

※広告だって高次では、より公平に商品・サービスを知らしめる公共の場であり、儲けだけが優先している世界ではないんですけどね。

#が、あくまでも個人的な印象としては、広告業界は儲け主義的な印象はあります。極論かもしれないけど、本来望まれていない商品でも話題にして、ひと巻きでも売れればOKみたいな、ね。

広告代理店はその出自から、クライアント最優先。クライアントの儲け・売り上げのために動く企業。広告代理店とクライアントの間にはwin/win関係はあると思うけど、消費者・生活者は「衆愚」という扱いに近いかも(これは言いすぎか!)。

一方、マーケティングは、消費者・生活者サイドの代弁者としてクライアントに物申すことが出来る立場を有していると思う。そのレベルは低いかもしれないが、コンサルになれる可能性を秘めていると。

#念のため言っておきますが、マーケが慈善事業とは一切思っていません(笑

インチキな使命かもしれませんがね(笑

※広告だって高次では、より公平に商品・サービスを知らしめる公共の場であり、儲けだけが優先している世界ではないんですけどね。

#が、あくまでも個人的な印象としては、広告業界は儲け主義的な印象はあります。極論かもしれないけど、本来望まれていない商品でも話題にして、ひと巻きでも売れればOKみたいな、ね。

広告代理店はその出自から、クライアント最優先。クライアントの儲け・売り上げのために動く企業。広告代理店とクライアントの間にはwin/win関係はあると思うけど、消費者・生活者は「衆愚」という扱いに近いかも(これは言いすぎか!)。

一方、マーケティングは、消費者・生活者サイドの代弁者としてクライアントに物申すことが出来る立場を有していると思う。そのレベルは低いかもしれないが、コンサルになれる可能性を秘めていると。

#念のため言っておきますが、マーケが慈善事業とは一切思っていません(笑

2006/09/14

コラボって儲かる?

商品分野においての、「コラボ(モデル)」ってのもまだまだ結構目にしますね。

一般的には「ダブルネーム・ブランド商品」とかですね。

そういえば【Will】ってあったね。もうないよね?

これは、広告代理店主導のコラボでしたね。

これは、「まずブランドありき」で、「そのブランドの確立」が優先であり、そして当然ながら「広告ありき」だったかなと。

デファクトスタンダード戦略の最たるもので、「これに載らなきゃ業界トップではない」みたいな印象を、「業界トップ企業サイドに!」そして「消費者側にも!」その印象を植え付けようという試みだったのではないかと、個人的には解釈してます。

要は、企画モノ(ものすごく大きいレベル=金額)に過ぎないなと思う訳です。

※でも、この企画を考えた人は天才だと思います。

※だって、デファクトスタンダード戦略の必要性を理解できる企業はワールドワイドでも指折り数えられるくらいしかないけど、この企画なら国内でも数社が載ってくるかもしれないからね。儲けの天才だと思う。

で、私が気になるのは、、、

ここに消費者側・生活者側の視点があったのか?、ということ!!!

企業側の発想が優先して、消費者も含めたwin/win発想からは遠いように思うのです。

【Will】の理想としては、企業を超えた「安心」=「ブランド」の発信でしょうから、消費者・生活者にとっての記号性を持たせたかったのでしょうが・・・

#あ、企画モノを否定するつもりはありません。マーケが企画モノを放棄するのはおかしな話。むしろ積極的に取り組むべきと思うくらいです。

一般的には「ダブルネーム・ブランド商品」とかですね。

そういえば【Will】ってあったね。もうないよね?

これは、広告代理店主導のコラボでしたね。

これは、「まずブランドありき」で、「そのブランドの確立」が優先であり、そして当然ながら「広告ありき」だったかなと。

デファクトスタンダード戦略の最たるもので、「これに載らなきゃ業界トップではない」みたいな印象を、「業界トップ企業サイドに!」そして「消費者側にも!」その印象を植え付けようという試みだったのではないかと、個人的には解釈してます。

要は、企画モノ(ものすごく大きいレベル=金額)に過ぎないなと思う訳です。

※でも、この企画を考えた人は天才だと思います。

※だって、デファクトスタンダード戦略の必要性を理解できる企業はワールドワイドでも指折り数えられるくらいしかないけど、この企画なら国内でも数社が載ってくるかもしれないからね。儲けの天才だと思う。

で、私が気になるのは、、、

ここに消費者側・生活者側の視点があったのか?、ということ!!!

企業側の発想が優先して、消費者も含めたwin/win発想からは遠いように思うのです。

【Will】の理想としては、企業を超えた「安心」=「ブランド」の発信でしょうから、消費者・生活者にとっての記号性を持たせたかったのでしょうが・・・

#あ、企画モノを否定するつもりはありません。マーケが企画モノを放棄するのはおかしな話。むしろ積極的に取り組むべきと思うくらいです。

2006/09/13

企業間コラボレーションの橋渡し

「各種専門家のコーディネート/プロジェクト全体のディレクション」に関連して、、、

マーケのあり方として、、、

企業間の橋渡しとしての「マーケ」ってのもありだと思う。

コラボの中心に位置する(したい)マーケってのもありだと思う。

具体的には、業種の違う企業同士での共同ビジネス推進ってこと。

(コラボモデルなどのプロダクトでなく)

お互いに補完しあう関係を築くため、そのコーディネートをする立場として「マーケ」があってもいいと思う。

(企業間のwin/winでしかないかもしれないけど)

ちょっと漠然としてますが、メモメモ。

マーケのあり方として、、、

企業間の橋渡しとしての「マーケ」ってのもありだと思う。

コラボの中心に位置する(したい)マーケってのもありだと思う。

具体的には、業種の違う企業同士での共同ビジネス推進ってこと。

(コラボモデルなどのプロダクトでなく)

お互いに補完しあう関係を築くため、そのコーディネートをする立場として「マーケ」があってもいいと思う。

(企業間のwin/winでしかないかもしれないけど)

ちょっと漠然としてますが、メモメモ。

2006/09/12

専門家の寄せ集め?組織の確実性?

例えばですが、広告代理店というのは、より大手ほど優秀な人材が溢れるほどいる!ということは分かってます。より大きな(金額的に)プロジェクトでは、エースが投入されるようです。こんな頭のいい人っているんだなぁと思わせるような人が出てきます。

ま、そこまで大きい話をしようと言うわけではありません。

あるプロジェクトを進める場合ですが、

大手1社(例えば大手広告代理店)に任せておくのがいいのか否かという話しをしてみようかと。

大手広告代理店は、店舗業態で言えばとっても便利なワンストップ型なので、ここに話しをすれば何でも対応してくれます。

モノを売るには、店頭を含めて広告と販促(物)が最重要ですから、代理店との付き合いを外すことは考えにくいですし。

※代理業なので当たり前ですが、実はかなりの部分をアウトソーシングしていますけどね。場所貸しでしかない百貨店・SCという揶揄もあったり。

が、

あるディレクションのもと、各領域の専門家をその状況に合わせて編成し、プロジェクトを進めていくというやり方もあるんです。

どんなに大きな組織だって、1プロジェクトに関われる人数はたかが知れている。大手に任せておけば安心なんてことは幻想に過ぎない。

大きな組織に属さない専門家というのは実は非常に多い。専門家を寄せ集めると、実はかなりのことが可能である。

#「各種専門家のコーディネート/プロジェクト全体のディレクション」を担うのもマーケの役割!、という理想も持ってます。

#大きな金額のプロジェクトほど「寄せ集め」は有効だと思います。

#が、中小や個人には、お金がない時にしか相談が来ないのも事実(笑

!ちなみにお金のない時の「寄せ集め」は非常に危険です(笑

ま、そこまで大きい話をしようと言うわけではありません。

あるプロジェクトを進める場合ですが、

大手1社(例えば大手広告代理店)に任せておくのがいいのか否かという話しをしてみようかと。

大手広告代理店は、店舗業態で言えばとっても便利なワンストップ型なので、ここに話しをすれば何でも対応してくれます。

モノを売るには、店頭を含めて広告と販促(物)が最重要ですから、代理店との付き合いを外すことは考えにくいですし。

※代理業なので当たり前ですが、実はかなりの部分をアウトソーシングしていますけどね。場所貸しでしかない百貨店・SCという揶揄もあったり。

が、

あるディレクションのもと、各領域の専門家をその状況に合わせて編成し、プロジェクトを進めていくというやり方もあるんです。

どんなに大きな組織だって、1プロジェクトに関われる人数はたかが知れている。大手に任せておけば安心なんてことは幻想に過ぎない。

大きな組織に属さない専門家というのは実は非常に多い。専門家を寄せ集めると、実はかなりのことが可能である。

#「各種専門家のコーディネート/プロジェクト全体のディレクション」を担うのもマーケの役割!、という理想も持ってます。

#大きな金額のプロジェクトほど「寄せ集め」は有効だと思います。

#が、中小や個人には、お金がない時にしか相談が来ないのも事実(笑

!ちなみにお金のない時の「寄せ集め」は非常に危険です(笑

2006/09/10

個人か組織か・・・

えっとーーーー、私個人について言うと、、、

きっと個人でやっても食っていくことは出来ます。組織に属するよりも優雅に暮らせるかも、とも思います。少なくとも今現在は。

で、将来を考えても、多分何とかなります。

違うキャラになれれば、全く問題なしですし(笑

が、ちょっと気になるのは、個人的な儲けだけを考えると、マーケはとてもつまらなくなるということ。(つまらなければ、儲けに走りたいしね)

忙しすぎて、「こなし」だけになりがちなんだけど、個人ではできない「試行してみたい事」もあり・・・それには全くといっていいほど手をつけられないという【状況】ではありますが。。。

「それ」を全く受容してくれない組織なら、答えは簡単。

どこの組織に行っても、【状況】は大きく変わらないのかもしれませんがね。

あと、そもそもマーケは儲からないという頭も自分の中にあるのかもしれないなぁ・・・

きっと個人でやっても食っていくことは出来ます。組織に属するよりも優雅に暮らせるかも、とも思います。少なくとも今現在は。

で、将来を考えても、多分何とかなります。

違うキャラになれれば、全く問題なしですし(笑

が、ちょっと気になるのは、個人的な儲けだけを考えると、マーケはとてもつまらなくなるということ。(つまらなければ、儲けに走りたいしね)

忙しすぎて、「こなし」だけになりがちなんだけど、個人ではできない「試行してみたい事」もあり・・・それには全くといっていいほど手をつけられないという【状況】ではありますが。。。

「それ」を全く受容してくれない組織なら、答えは簡単。

どこの組織に行っても、【状況】は大きく変わらないのかもしれませんがね。

あと、そもそもマーケは儲からないという頭も自分の中にあるのかもしれないなぁ・・・

2006/09/07

インターネットショッピング(4)

またまたまたつづきです。

「カタログ通販」とそのショッピングサイトのあり方について。

ネットで出来ることの利点は、「カタログ」の代替ではないはず。

#お金の掛かる紙媒体に代わるものにしたいのは分かるが・・・

良い例ではないが、衣類ならアンダーウェアやアウトサイズ衣類だろうか。

店頭ではまず見つけられない、サイズ・カラー・バリエーションを揃えておくことが可能ではないか。まさにロングテールの実現もできるのではないか、と。

※だたし、「1点モノの吊るし」という見せ方は難しい。ネットは、それがどんなにキワモノでも不特定多数に発信しているからね。

衣類に絡めて、それをまとう体のほう全般にアプローチするとかね。ヨガやピラティス用のウェアでもいいし、ダイエット関連やサプリメント、健康食品やエクササイズ器具とか、、、

もっと広げて、モノだけでなく、スポーツジムやホテルレディース企画、岩盤浴などの施設との連携とかね。媒体では、ミニコミ誌や無料配布冊子との連携などなど。あ、離れすぎてきたな、これは。

「カタログ通販」とそのショッピングサイトのあり方について。

ネットで出来ることの利点は、「カタログ」の代替ではないはず。

#お金の掛かる紙媒体に代わるものにしたいのは分かるが・・・

良い例ではないが、衣類ならアンダーウェアやアウトサイズ衣類だろうか。

店頭ではまず見つけられない、サイズ・カラー・バリエーションを揃えておくことが可能ではないか。まさにロングテールの実現もできるのではないか、と。

※だたし、「1点モノの吊るし」という見せ方は難しい。ネットは、それがどんなにキワモノでも不特定多数に発信しているからね。

衣類に絡めて、それをまとう体のほう全般にアプローチするとかね。ヨガやピラティス用のウェアでもいいし、ダイエット関連やサプリメント、健康食品やエクササイズ器具とか、、、

もっと広げて、モノだけでなく、スポーツジムやホテルレディース企画、岩盤浴などの施設との連携とかね。媒体では、ミニコミ誌や無料配布冊子との連携などなど。あ、離れすぎてきたな、これは。

2006/09/06

インターネットショッピング(3)

またまた、つづきです。

(1)(2)の通りだとすると、「ネットショッピングを考える上で年代は無関係!」ということになります。

若者はリアルの売り場を見て歩くことに抵抗がない、逆に上の層はリアルの売り場を見て歩く時間的余裕が少なくなるのでネットを利用する、なんてことまで考え合わせると、

実は「若者より中年層の方がネットショッピングをしている」と思ってもいいくらいです。

まずはそう思うことが大事です。クライアントを説得する上でもね。

が、ここからがまたちょいと違います。

年代の上と下で買うものも違うからです。書籍やCDは年代に無関係かな。で、音楽のダウンロード、VODは若者? ファッションアイテムはどっちだ? と。

また、マーケの例を出すと、「カタログ通販雑誌」(女性向け衣類)が分かりやすいかな。

以前、一般的に言われていたのは、

・結婚→出産により家を出る(自分のためだけに外出する)機会・時間を失う

・カタログ通販による購入が増える

(最初はマタニティやベビー関連グッズの購入から)

(子供関係のフォーマル系衣類≒入園式用などの購入、から一般衣類などなどへ)

(そして家庭の便利グッズ、隙間家具などなどへ発展)

ということ。

が、近年、若者向けのカタログ通販の方が堅調だったかも。不景気が続いたので、若者の可処分所得だけが目立っていた気がする。一流ブランド流行りもそうだな。

そんなこともあり、「若者向け」「ファッション雑誌風」の記事編集・商品揃えが成功の秘訣とされてきたかも。

しかも、紙媒体はお金が掛かるので、「雑誌(風)」を「ネット」に置き換えたいと思うのは関の山で・・・・・・

なので、「カタログ通販」は【若者狙い】そして【ネット販売】へ、という戦略が当たり前とされてしまう傾向にある気がします。

#この戦略、大事な顧客を逃がしてきた気がするんだよなーーー。

(1)(2)の通りだとすると、「ネットショッピングを考える上で年代は無関係!」ということになります。

若者はリアルの売り場を見て歩くことに抵抗がない、逆に上の層はリアルの売り場を見て歩く時間的余裕が少なくなるのでネットを利用する、なんてことまで考え合わせると、

実は「若者より中年層の方がネットショッピングをしている」と思ってもいいくらいです。

まずはそう思うことが大事です。クライアントを説得する上でもね。

が、ここからがまたちょいと違います。

年代の上と下で買うものも違うからです。書籍やCDは年代に無関係かな。で、音楽のダウンロード、VODは若者? ファッションアイテムはどっちだ? と。

また、マーケの例を出すと、「カタログ通販雑誌」(女性向け衣類)が分かりやすいかな。

以前、一般的に言われていたのは、

・結婚→出産により家を出る(自分のためだけに外出する)機会・時間を失う

・カタログ通販による購入が増える

(最初はマタニティやベビー関連グッズの購入から)

(子供関係のフォーマル系衣類≒入園式用などの購入、から一般衣類などなどへ)

(そして家庭の便利グッズ、隙間家具などなどへ発展)

ということ。

が、近年、若者向けのカタログ通販の方が堅調だったかも。不景気が続いたので、若者の可処分所得だけが目立っていた気がする。一流ブランド流行りもそうだな。

そんなこともあり、「若者向け」「ファッション雑誌風」の記事編集・商品揃えが成功の秘訣とされてきたかも。

しかも、紙媒体はお金が掛かるので、「雑誌(風)」を「ネット」に置き換えたいと思うのは関の山で・・・・・・

なので、「カタログ通販」は【若者狙い】そして【ネット販売】へ、という戦略が当たり前とされてしまう傾向にある気がします。

#この戦略、大事な顧客を逃がしてきた気がするんだよなーーー。

2006/09/05

インターネットショッピング(2)

つづきです。

ネット利用、特にネットショッピング=若者中心と思い込んでしまうのは、きっと間違えです。という話しのつづき。

まず数字を見ると、

「情報通信白書平成17年版」によれば、

13-19歳/20-29歳/30-39歳/40-49歳のネット利用率は大差ありません。しかもなんと利用率は85-90%です。(年代により、コミュニケーション・ツールとしての利用度合いは違うかもしれないが)

50代も8割まではすぐにキャッチアップするでしょう。あと5年もすれば間違いなく、横並びになるでしょう。

では、利用だけでなく購入だとやはり若者中心?、というと、それも違って、

「ネットワークと国民生活に関する調査」によれば、

「オン・ラインショッパー」(オンラインショッピング経験者)の性年代で、10代から60代までその構成比に大きな差はありません。差があるのは、「10代男性」と「60代女性」の経験者が低いくらい。あと、「20代女性」で携帯利用での購入経験者が多いくらい。年代の差はほとんどありません。

ネット利用、特にネットショッピング=若者中心と思い込んでしまうのは、きっと間違えです。という話しのつづき。

まず数字を見ると、

「情報通信白書平成17年版」によれば、

13-19歳/20-29歳/30-39歳/40-49歳のネット利用率は大差ありません。しかもなんと利用率は85-90%です。(年代により、コミュニケーション・ツールとしての利用度合いは違うかもしれないが)

50代も8割まではすぐにキャッチアップするでしょう。あと5年もすれば間違いなく、横並びになるでしょう。

では、利用だけでなく購入だとやはり若者中心?、というと、それも違って、

「ネットワークと国民生活に関する調査」によれば、

「オン・ラインショッパー」(オンラインショッピング経験者)の性年代で、10代から60代までその構成比に大きな差はありません。差があるのは、「10代男性」と「60代女性」の経験者が低いくらい。あと、「20代女性」で携帯利用での購入経験者が多いくらい。年代の差はほとんどありません。

2006/09/04

インターネットショッピング

「インターネットはいまや誰もがやっている」と思った方がいいと思う。

「そんなことは知ってるよ。当然でしょう!」

「何を今更そんなこと言ってるの?」

と思う人が多いでしょう。

でも「やっぱり若い人が中心でしょ!」と思ってませんか。

マーケの例としては、メーカーホームページ内とかの直販ショッピングサイト(ページ)を考えるといいかな。

・ネットショッピングは若い人中心

・この商品は40-50代向けの商品だから関係ない

なんて思いがちです。

若い人、例えばマーケターでも20代だとそう思いがちかな?

自分の親が一切ネット利用していない(なんてのはもう少数派かな?)とか、少なくとも自分よりネットを使いこなせているとは思えないので、そう思いがちのようです。

20代以下にとって、SNSやらブログ、ネットゲームなど、コミュニケーションの場としてのネットがあまりに身近であることも、上の年代とは違うと思ってしまう要因の1つであるでしょう。

(※なので、自分の親に近い年代層=40代もその同類と思っている人も少なくないはず)

クライアント担当者(例えば30代のプロマネ等)も同じで、ネットショッピングは「自分の年代よりも下から」と思っているケースが多いかな。営業叩き上げとか開発畑出身者とかだからかなぁ。

メーカーとしては、消費者の商品購入の場はリアル業態しかイメージしにくいのでしょう(卸先とのしがらみもあるだろうからね)。

「そんなことは知ってるよ。当然でしょう!」

「何を今更そんなこと言ってるの?」

と思う人が多いでしょう。

でも「やっぱり若い人が中心でしょ!」と思ってませんか。

マーケの例としては、メーカーホームページ内とかの直販ショッピングサイト(ページ)を考えるといいかな。

・ネットショッピングは若い人中心

・この商品は40-50代向けの商品だから関係ない

なんて思いがちです。

若い人、例えばマーケターでも20代だとそう思いがちかな?

自分の親が一切ネット利用していない(なんてのはもう少数派かな?)とか、少なくとも自分よりネットを使いこなせているとは思えないので、そう思いがちのようです。

20代以下にとって、SNSやらブログ、ネットゲームなど、コミュニケーションの場としてのネットがあまりに身近であることも、上の年代とは違うと思ってしまう要因の1つであるでしょう。

(※なので、自分の親に近い年代層=40代もその同類と思っている人も少なくないはず)

クライアント担当者(例えば30代のプロマネ等)も同じで、ネットショッピングは「自分の年代よりも下から」と思っているケースが多いかな。営業叩き上げとか開発畑出身者とかだからかなぁ。

メーカーとしては、消費者の商品購入の場はリアル業態しかイメージしにくいのでしょう(卸先とのしがらみもあるだろうからね)。

2006/08/30

「ブランド認知/ブランド再認/ブランド再生」について

自社の持つ「ブランド(名)」も、大切な資産として捉えているかどうかを企業に問いたくなることがある。

どうやっても売れないから辞めてしまうという結論は、別に間違っていない。

でも、その売れなかった(売れなくなってしまった)「ブランド」=悪者、と決め付けてしまうのは、あまりにその「ブランド」がかわいそうだと思う。

※とても良いネーミングは、それだけで資産だと思うから!

トイレタリー業界だと、今既に市場にない商品「ブランド名」も、定例調査の中で認知率を調べていたりする。復活ブランドもあるしね。

もう市場では見かけないブランド名が、今市場にあるブランド名の認知率より上回っているケースもあったりなかったり(笑

要は「企業名よりもブランドが重い」ということ。

名前だけを商標登録してしまって儲けるということが(過去において)できたらしいということもあるかも。(瀬戸大橋も登録してた人がいるとか?←※未確認情報です、スミマセン)

=======

では問題。

1.アタック/2.トップ/3.アリエール/4.サーフ/5.ニュービース/6.ブルーダイヤ/7.ボールド/8.ザブ/9.ダッシュ/10.スパーク/11.ピンキー/12.ボーナス/13.ワンダフル/14.ブルーチャイム/15.チアー

●これらは何か分かる?

●この中で知っている名前ある?

●知っているブランドの、そのメーカーまで分かる?

=======

ちなみに、すべて衣類用洗剤のブランド名です。

今なくても衣類用洗剤としてよさげなネーミングはあるわけです。 「ザブ」は漂白剤や漂白剤入りの洗剤、「ピンキー」は柔軟剤入りの洗剤、香り付きの洗剤、とかでもいいよね!、ということがあります。あと「ブライト」は漂白剤のブランド名だけど、これも漂白剤入りの洗剤、でもいいかもと。

話しが逸れるけど、 自動車ブランドもメーカー間で交換したケースもあるらしい。(日産のレパードと、ホンダのプレリュードだったかな?/日産は他にガゼール等の動物名ブランドを保有し、ホンダは他にコンチェルト等の音楽系ブランド名を保有していたので、交換の合意に達したとか?←これも未確認情報)

※化粧品・トイレタリー関係のブランド変遷が詳しく載っているホムペを発見したので追記。ここです。

どうやっても売れないから辞めてしまうという結論は、別に間違っていない。

でも、その売れなかった(売れなくなってしまった)「ブランド」=悪者、と決め付けてしまうのは、あまりにその「ブランド」がかわいそうだと思う。

※とても良いネーミングは、それだけで資産だと思うから!

トイレタリー業界だと、今既に市場にない商品「ブランド名」も、定例調査の中で認知率を調べていたりする。復活ブランドもあるしね。

もう市場では見かけないブランド名が、今市場にあるブランド名の認知率より上回っているケースもあったりなかったり(笑

要は「企業名よりもブランドが重い」ということ。

名前だけを商標登録してしまって儲けるということが(過去において)できたらしいということもあるかも。(瀬戸大橋も登録してた人がいるとか?←※未確認情報です、スミマセン)

=======

では問題。

1.アタック/2.トップ/3.アリエール/4.サーフ/5.ニュービース/6.ブルーダイヤ/7.ボールド/8.ザブ/9.ダッシュ/10.スパーク/11.ピンキー/12.ボーナス/13.ワンダフル/14.ブルーチャイム/15.チアー

●これらは何か分かる?

●この中で知っている名前ある?

●知っているブランドの、そのメーカーまで分かる?

=======

ちなみに、すべて衣類用洗剤のブランド名です。

今なくても衣類用洗剤としてよさげなネーミングはあるわけです。 「ザブ」は漂白剤や漂白剤入りの洗剤、「ピンキー」は柔軟剤入りの洗剤、香り付きの洗剤、とかでもいいよね!、ということがあります。あと「ブライト」は漂白剤のブランド名だけど、これも漂白剤入りの洗剤、でもいいかもと。

話しが逸れるけど、 自動車ブランドもメーカー間で交換したケースもあるらしい。(日産のレパードと、ホンダのプレリュードだったかな?/日産は他にガゼール等の動物名ブランドを保有し、ホンダは他にコンチェルト等の音楽系ブランド名を保有していたので、交換の合意に達したとか?←これも未確認情報)

※化粧品・トイレタリー関係のブランド変遷が詳しく載っているホムペを発見したので追記。ここです。

2006/08/28

ベビー市場と老人市場(3)

介護付有料老人ホームというのが結構話題になってます。

http://www.yurokyo.or.jp/knowledge/06.html

健康なうちから青田買いというのが団塊世代向けの企画には多いですね。

子供の世話にはならずに、夫婦2人で仲良く暮らしていこうと、住み替え感覚(介護付のマンション購入感覚)で検討する人が少なくないようです。

色々なタイプがあるようですが、「高級タイプ=悠々自適な老後生活(施設内には各種娯楽施設が併設され利用できる等)」を謳っているものには、「終身利用権利」が多いようです。

これは、戸建購入とはちょっと違います。定期借地権付マンションに近いのかな?(※ごめんなさい。ちゃんと調べる時間がなかったので、確かな情報ではありません)

少なくとも、終身(死ぬまで)の利用権です。譲渡したりはできないのです。当たり前ですが・・・

でも、都市生活者の中では非常に関心の高い話しのようです。戸建に住まい、その土地を守っていく必要はありません。子供に対して、高い相続税と固定資産税を負わせるようなものですから。

もっともっと効率的な考え方として、有料老人ホーム(名前が悪いと思うが…)の選択が現実的であるようです。

本当のお金持ちなら、高度医療が受けられる高級病院でホテル暮らし感覚、ってのもあるみたいです。

http://www.yurokyo.or.jp/knowledge/06.html

健康なうちから青田買いというのが団塊世代向けの企画には多いですね。

子供の世話にはならずに、夫婦2人で仲良く暮らしていこうと、住み替え感覚(介護付のマンション購入感覚)で検討する人が少なくないようです。

色々なタイプがあるようですが、「高級タイプ=悠々自適な老後生活(施設内には各種娯楽施設が併設され利用できる等)」を謳っているものには、「終身利用権利」が多いようです。

これは、戸建購入とはちょっと違います。定期借地権付マンションに近いのかな?(※ごめんなさい。ちゃんと調べる時間がなかったので、確かな情報ではありません)

少なくとも、終身(死ぬまで)の利用権です。譲渡したりはできないのです。当たり前ですが・・・

でも、都市生活者の中では非常に関心の高い話しのようです。戸建に住まい、その土地を守っていく必要はありません。子供に対して、高い相続税と固定資産税を負わせるようなものですから。

もっともっと効率的な考え方として、有料老人ホーム(名前が悪いと思うが…)の選択が現実的であるようです。

本当のお金持ちなら、高度医療が受けられる高級病院でホテル暮らし感覚、ってのもあるみたいです。

2006/08/27

ベビー市場と老人市場(2)

◎2030年にはベビーの3倍の寝たりきり老人がいる

では、市場としては後者の方が有望か?どうなんでしょうね?

そんなことは試算したことはありませんが、そうとは言い切れないでしょうね。

1.

ベビー市場、ベビーに限らずトドラー→幼児→学生までを考えれば、不毛の市場ではないと思います。例えば、ベビーを1年限定と考えると小さい市場ですが、これを2歳まで広げると倍になります。

具体的には、ベビーソープとかベビーフード(幼児食)、ベビーローションを1歳まででなく2歳まで使わせると市場は2倍になります。またteen ageまで使わせれば単純計算で10倍以上ですね(笑

2.

こども関連市場は、少子化傾向が出始めている頃から言われている通り、「親の期待マーケット」とも言われ、習い事などを中心にこどもへの投資が盛んです。

そして、6ポケット(両親+両家の親)とも言われています。逆ピラミッドが完成しつつある中ではこれも暫くは変わらないでしょう。

一方、老人マーケットはというと、誰もお金を出してくれません(笑

自分で何とかするしかありません。

今現在の巨大マーケットは、団塊世代の退職金ですね。

では、市場としては後者の方が有望か?どうなんでしょうね?

そんなことは試算したことはありませんが、そうとは言い切れないでしょうね。

1.

ベビー市場、ベビーに限らずトドラー→幼児→学生までを考えれば、不毛の市場ではないと思います。例えば、ベビーを1年限定と考えると小さい市場ですが、これを2歳まで広げると倍になります。

具体的には、ベビーソープとかベビーフード(幼児食)、ベビーローションを1歳まででなく2歳まで使わせると市場は2倍になります。またteen ageまで使わせれば単純計算で10倍以上ですね(笑

2.

こども関連市場は、少子化傾向が出始めている頃から言われている通り、「親の期待マーケット」とも言われ、習い事などを中心にこどもへの投資が盛んです。

そして、6ポケット(両親+両家の親)とも言われています。逆ピラミッドが完成しつつある中ではこれも暫くは変わらないでしょう。

一方、老人マーケットはというと、誰もお金を出してくれません(笑

自分で何とかするしかありません。

今現在の巨大マーケットは、団塊世代の退職金ですね。

2006/08/19

ベビー市場と老人市場

2005年の出生数は約106.7万人。

日本の将来推計人口(平成14年1月推計・中位推計)では、出生数は113.7万人の予想だったので、もう下回っています。

これによれば、2014年には100万人を割り込みます。が、2005年の結果でさえ、これだから、2010年にはもう100万人を割り込むんじゃないだろうか。

で、2030年には出生数82.8万人、2050年は66.7万人にまで減るらしい。

一方、寝たきり老人の数はというと、こちらはちょっと古く1992年9月推計で、

2000年には寝たきり老人120.3万人で、もう出生数を上回っています。

2010年は寝たきり老人数171万人、痴呆症・衰弱を合わせると377.2万人。

2030年がピークで、寝たきり老人数243万人、痴呆症・衰弱を合わせると530.7万人にも。

2030年の段階では、ベビーの3倍の寝たきり老人がいることになります。

日本の将来推計人口(平成14年1月推計・中位推計)では、出生数は113.7万人の予想だったので、もう下回っています。

これによれば、2014年には100万人を割り込みます。が、2005年の結果でさえ、これだから、2010年にはもう100万人を割り込むんじゃないだろうか。

で、2030年には出生数82.8万人、2050年は66.7万人にまで減るらしい。

一方、寝たきり老人の数はというと、こちらはちょっと古く1992年9月推計で、

2000年には寝たきり老人120.3万人で、もう出生数を上回っています。

2010年は寝たきり老人数171万人、痴呆症・衰弱を合わせると377.2万人。

2030年がピークで、寝たきり老人数243万人、痴呆症・衰弱を合わせると530.7万人にも。

2030年の段階では、ベビーの3倍の寝たきり老人がいることになります。

グローバル/ローカル、と、グローカル/ローバル

ちょっとマーケ(プロダクト・マーケ)からは離れます。

これは企業分類の一例です。企業規模とは関係なく、というか大企業を事例研究する際に大きく分類して、活動の方向性の違いなどを見たりするらしい。

【グルーバル】は、全世界統一という捉え方。同じ商品・サービス・情報・文化を全世界に同じ品質で提供するという考え方。昔のマクドナルドかな?

【ローカル】は、商品・サービスに限らず、その生産拠点から何から地場で共生していくという考え方。初期のトヨタとかもそうかな?

で、【グローカル】は一時、持て囃された言葉。世界(的)企業を目指す上で、いわゆるアメリカ的な押し付けの商品・サービス提供や進出でなく、各ローカルを意識した方法論。意思決定は集権とし仕様は分散化(アレンジメント)する/逆に意思決定を分権化し仕様は標準化(フォーマット化)する等の、組み合わせがあるかな? 世界企業でなく多国籍企業を論じる時によく使われたりしてたと思う。

さらに、【ローバル】。これは定義があるようなないような・・・現時点では大企業は存在しないような・・・ローカルからグローバルへ展開するという意味では【グローカル】と同じような・・・

上手くいえないけど、例えば、日本の町工場・技術者が持つような、実は世界的にも秀でた能力だったり文化や芸術が展開されていくようなイメージです。

実は【グローバル】とも似ているのだけど、押し付けとかでなく、刺激の強いものが伝染していくということでもなく、真に必要なものが自然と広がっていく・伝播していくという感じか? 侵略や布教による世界統一でなく、民主主義による【真のグローバル(地球は1つ/地球はもともと丸いんだよ>笑)】という感じかな。

ま、今のようなインターネットの広がりを考えると、地域を限定して考えること自体が、いつしかなくなるのだろうけどね。

Googleの理念についてはどうなんでしょうか・・・

これは企業分類の一例です。企業規模とは関係なく、というか大企業を事例研究する際に大きく分類して、活動の方向性の違いなどを見たりするらしい。

【グルーバル】は、全世界統一という捉え方。同じ商品・サービス・情報・文化を全世界に同じ品質で提供するという考え方。昔のマクドナルドかな?

【ローカル】は、商品・サービスに限らず、その生産拠点から何から地場で共生していくという考え方。初期のトヨタとかもそうかな?

で、【グローカル】は一時、持て囃された言葉。世界(的)企業を目指す上で、いわゆるアメリカ的な押し付けの商品・サービス提供や進出でなく、各ローカルを意識した方法論。意思決定は集権とし仕様は分散化(アレンジメント)する/逆に意思決定を分権化し仕様は標準化(フォーマット化)する等の、組み合わせがあるかな? 世界企業でなく多国籍企業を論じる時によく使われたりしてたと思う。

さらに、【ローバル】。これは定義があるようなないような・・・現時点では大企業は存在しないような・・・ローカルからグローバルへ展開するという意味では【グローカル】と同じような・・・

上手くいえないけど、例えば、日本の町工場・技術者が持つような、実は世界的にも秀でた能力だったり文化や芸術が展開されていくようなイメージです。

実は【グローバル】とも似ているのだけど、押し付けとかでなく、刺激の強いものが伝染していくということでもなく、真に必要なものが自然と広がっていく・伝播していくという感じか? 侵略や布教による世界統一でなく、民主主義による【真のグローバル(地球は1つ/地球はもともと丸いんだよ>笑)】という感じかな。

ま、今のようなインターネットの広がりを考えると、地域を限定して考えること自体が、いつしかなくなるのだろうけどね。

Googleの理念についてはどうなんでしょうか・・・

ケーススタディと実証研究

1.ケーススタディの多くが成功事例の後追いである。

(成功事例から何かを学ぶということに重きが置かれていると思う)

2.実証研究もnearly equalであるが、これはより多くの事例(失敗も含めて)を取り込んだ上での証明である。

ともに結果論であることに変わりはないのですが、、、

それ以前に、両者が同じものかもしれません(笑

ちょっと話しは逸れるけれど、

マーケティングのアカデミック界には、大きく2パターンあるみたい。

1つは、前者(1.)から実践に持ち込み、商売につなげるケース

(マーケは所詮実学だから、これも重要)

もう1つは、後者(2.)の研究者タイプ

批判を覚悟でステロタイプで言うと、

前者は、権威主義的か商売人的要素が強い。企業とのパイプも太く、何がしかの情報ソースも持っていたりする。

後者は、理想主義者で汎用性の高い理論展開をするも、欧米系コンサルのような儲け主義とはかけ離れた存在。

ちなみに私の恩師は、完全に後者。

彼の周りというか下にいる人間には前者も少なくないが、彼自身の立ち位置は変わらない。かたいこともやわらかいことも受容するが、社会的な正当性だけは外さないことをモットーとしているタイプ。

今風の表現だと、win/winの関係を重要視するタイプというのかな?

(成功事例から何かを学ぶということに重きが置かれていると思う)

2.実証研究もnearly equalであるが、これはより多くの事例(失敗も含めて)を取り込んだ上での証明である。

ともに結果論であることに変わりはないのですが、、、

それ以前に、両者が同じものかもしれません(笑

ちょっと話しは逸れるけれど、

マーケティングのアカデミック界には、大きく2パターンあるみたい。

1つは、前者(1.)から実践に持ち込み、商売につなげるケース

(マーケは所詮実学だから、これも重要)

もう1つは、後者(2.)の研究者タイプ

批判を覚悟でステロタイプで言うと、

前者は、権威主義的か商売人的要素が強い。企業とのパイプも太く、何がしかの情報ソースも持っていたりする。

後者は、理想主義者で汎用性の高い理論展開をするも、欧米系コンサルのような儲け主義とはかけ離れた存在。

ちなみに私の恩師は、完全に後者。

彼の周りというか下にいる人間には前者も少なくないが、彼自身の立ち位置は変わらない。かたいこともやわらかいことも受容するが、社会的な正当性だけは外さないことをモットーとしているタイプ。

今風の表現だと、win/winの関係を重要視するタイプというのかな?

こちら側とあちら側

「Google色々」でも書いたけど、Gmailを使っています。

Googleに関心を持ったのは「ウェブ進化論」を読んだことと、IBMに勤める親友(師匠)と、久々に飲みに行ったことがきっかけです。

彼はスペシャリストですが、私よりもずっとジェネラリストのようです。

やっぱ頭のいい人っているんだなぁ?と思わせる人です。(酒飲み仲間なので、お互い正体なくしてからが面白かったりしますが>笑)

Gmailは今、完全にメインのメールアドレスになっています。

当初、個人用にのみ使う予定だったのですが、会社のメールサーバがよく落ちたりするので、仕事でも使っています。(そういう理由でwebメールを使う人は結構いるのでは?)

個人アドレスも仕事に使った時期もあり、個人アドレスに来たメールを携帯に転送したりもしました。が、迷惑メールが多すぎて機能しませんでした。

そういった点で、Gmailはなかなか良いです。

Yahooやhotmailは使ったことがないので分からないのですが、迷惑メールのアドレスを見ると、この2つが相変わらず多いのですね。Gmailアドレスからは今のところ皆無に近いです。

というか、迷惑メールを水際(=「あちら側」)で防いでくれるからだと。

webメールの基本は同じなのかな? Yahooメール、hotmailも同じなのかな?

何しろ、ウィルス情報やらフィッシングサイト情報やら迷惑メールアドレス情報やらを、「こちら側」に更新手続きする手間を必要としません。「あちら側」のプロがいつでも最新の情報に更新してくれ、迷惑を排除してくれます。しかも無料で。「こちら側」のハードディスクには限界があるので、それも有難い限りです。

当然、「こちら側」の事情(サーバダウン)とも無関係です。

こんなことが背景にあるのか、

ソースネクストの「無期限セキュリティソフト(更新料なし)」

http://sec.sourcenext.info/products/vs/zero.html?i=top

マイクロソフトもついに「無料ウィルスソフト」を提供

http://www.microsoft.com/japan/security/

ってな流れのようです。

その他、Gmailの特徴としては、

1.メール内容に合わせた広告が表示される

2.チャット機能がある

というとこでしょうか。

1.については、

メールの内容をテキストから判断して、広告が端っこに表示されます。

仕事でクルマの話題をすれば車に関する広告が/スポーツブランドの話題をすればスポーツに関する広告が、、、

これはこれで、うっとうしいとも言えます。が、気になるほどでもありません。

2.については使ったことがありませんが、

例えば、友人同士で旅行の打ち合わせをしていたとして、

それに関する広告が表示されれば、もしかしたら便利かも!、と。

Googleに関心を持ったのは「ウェブ進化論」を読んだことと、IBMに勤める親友(師匠)と、久々に飲みに行ったことがきっかけです。

彼はスペシャリストですが、私よりもずっとジェネラリストのようです。

やっぱ頭のいい人っているんだなぁ?と思わせる人です。(酒飲み仲間なので、お互い正体なくしてからが面白かったりしますが>笑)

Gmailは今、完全にメインのメールアドレスになっています。

当初、個人用にのみ使う予定だったのですが、会社のメールサーバがよく落ちたりするので、仕事でも使っています。(そういう理由でwebメールを使う人は結構いるのでは?)

個人アドレスも仕事に使った時期もあり、個人アドレスに来たメールを携帯に転送したりもしました。が、迷惑メールが多すぎて機能しませんでした。

そういった点で、Gmailはなかなか良いです。

Yahooやhotmailは使ったことがないので分からないのですが、迷惑メールのアドレスを見ると、この2つが相変わらず多いのですね。Gmailアドレスからは今のところ皆無に近いです。

というか、迷惑メールを水際(=「あちら側」)で防いでくれるからだと。

webメールの基本は同じなのかな? Yahooメール、hotmailも同じなのかな?

何しろ、ウィルス情報やらフィッシングサイト情報やら迷惑メールアドレス情報やらを、「こちら側」に更新手続きする手間を必要としません。「あちら側」のプロがいつでも最新の情報に更新してくれ、迷惑を排除してくれます。しかも無料で。「こちら側」のハードディスクには限界があるので、それも有難い限りです。

当然、「こちら側」の事情(サーバダウン)とも無関係です。

こんなことが背景にあるのか、

ソースネクストの「無期限セキュリティソフト(更新料なし)」

http://sec.sourcenext.info/products/vs/zero.html?i=top

マイクロソフトもついに「無料ウィルスソフト」を提供

http://www.microsoft.com/japan/security/

ってな流れのようです。

その他、Gmailの特徴としては、

1.メール内容に合わせた広告が表示される

2.チャット機能がある

というとこでしょうか。

1.については、

メールの内容をテキストから判断して、広告が端っこに表示されます。

仕事でクルマの話題をすれば車に関する広告が/スポーツブランドの話題をすればスポーツに関する広告が、、、

これはこれで、うっとうしいとも言えます。が、気になるほどでもありません。

2.については使ったことがありませんが、

例えば、友人同士で旅行の打ち合わせをしていたとして、

それに関する広告が表示されれば、もしかしたら便利かも!、と。

マーケの領域を広くするもの

ブルーオーシャンの発想は、マーケティングの領域を広くする!という点では大きく賛同します、本当に。

●ボトムアップかトップダウンか

●プレイヤーかマネージャーか

●マーケのアプローチなのかコンサルのアプローチなのか

難しい問題です。

●ボトムアップかトップダウンか

●プレイヤーかマネージャーか

●マーケのアプローチなのかコンサルのアプローチなのか

難しい問題です。

2006/08/18

ボトムアップ?/ブルーオーシャンの企画者?

成功商品の事例を1つ(笑

例えば、花王の「トイレクイックル」について。

これって、新登場したのはいつごろだろう?バブル期かな?それより前かな?

でも、これはきっと時代に関係ない成功事例だと思う。

まず商品企画の発想について(現場は知らないので推測ですが…)

・この商品、そもそもはトイレ掃除用洗剤からの発想に過ぎない

・トイレ掃除用洗剤を、ウエットティッシュ型にしただけに過ぎない

でも、それだけではない、私が成功だと思う視点は、

●まずブランドを替えている点

家庭内の掃除用には「マジックリン」というブランドがあり、これは洗浄剤・洗浄液の技術シーズというかモノがあったはず。「バス・マジックリン」「トイレ・マジックリン」とか。

でも、これは、ユーザー視点?から「マジックリン」ブランドとはせず、「クイックル」ブランドに展開。紙に液をしみこませただけの商品なのに、別ブランドとしているのはなぜだろうか?

※しっかりとした消費者研究の結果だろう(と思いたい>笑)

※クイックルワイパーとかにも展開してるし、シーズ発想ではないなと。

※(あるいは、センスのいいトップの判断・独断かも>笑)

●ブランドは兎も角、「掃除の文化」を変えたこと

便利だから売れた、家事が楽になる商品だから売れた、というのは間違いではない。

でも、ウエットティシュ型にしただけですよ!という売り方では間違いなく、消えていたでしょう。

主婦にとってはハザードが大きすぎる商品です。要は、それだけでは「ただ高い商品」ということ。

例えば、虫除けスプレーとか日焼け止めをウエットティシュ型にしただけで売れるかということです。

「トイレクイックル」が売れたのは、他の理由があります。私が思うには、それが「掃除の文化」を売ったと言うことだと。

★これをトイレに置くだけで、ご主人や息子が自分でトイレ掃除をしてくれる

(阻喪した本人が掃除をするという、エチケットを売った商品)

だと私は思ってます。

紙を厚手で大きくしたのは、

「主婦がトイレ掃除するのに手を汚したくない」という発想から出てきただけとは思いにくい。

それが「厚手で大きい紙が勿体無いから、トイレまわり全体を掃除する」「夫や息子も掃除しやすい」、さらに「こんなことを妻・お母さんに全てやらせていた、と気づかせる」商品であったんだと思います。

これがブルーオーシャン?だとすると、都合よすぎでない?

例えば、花王の「トイレクイックル」について。

これって、新登場したのはいつごろだろう?バブル期かな?それより前かな?

でも、これはきっと時代に関係ない成功事例だと思う。

まず商品企画の発想について(現場は知らないので推測ですが…)

・この商品、そもそもはトイレ掃除用洗剤からの発想に過ぎない

・トイレ掃除用洗剤を、ウエットティッシュ型にしただけに過ぎない

でも、それだけではない、私が成功だと思う視点は、

●まずブランドを替えている点

家庭内の掃除用には「マジックリン」というブランドがあり、これは洗浄剤・洗浄液の技術シーズというかモノがあったはず。「バス・マジックリン」「トイレ・マジックリン」とか。

でも、これは、ユーザー視点?から「マジックリン」ブランドとはせず、「クイックル」ブランドに展開。紙に液をしみこませただけの商品なのに、別ブランドとしているのはなぜだろうか?

※しっかりとした消費者研究の結果だろう(と思いたい>笑)

※クイックルワイパーとかにも展開してるし、シーズ発想ではないなと。

※(あるいは、センスのいいトップの判断・独断かも>笑)

●ブランドは兎も角、「掃除の文化」を変えたこと

便利だから売れた、家事が楽になる商品だから売れた、というのは間違いではない。

でも、ウエットティシュ型にしただけですよ!という売り方では間違いなく、消えていたでしょう。

主婦にとってはハザードが大きすぎる商品です。要は、それだけでは「ただ高い商品」ということ。

例えば、虫除けスプレーとか日焼け止めをウエットティシュ型にしただけで売れるかということです。

「トイレクイックル」が売れたのは、他の理由があります。私が思うには、それが「掃除の文化」を売ったと言うことだと。

★これをトイレに置くだけで、ご主人や息子が自分でトイレ掃除をしてくれる

(阻喪した本人が掃除をするという、エチケットを売った商品)

だと私は思ってます。

紙を厚手で大きくしたのは、

「主婦がトイレ掃除するのに手を汚したくない」という発想から出てきただけとは思いにくい。

それが「厚手で大きい紙が勿体無いから、トイレまわり全体を掃除する」「夫や息子も掃除しやすい」、さらに「こんなことを妻・お母さんに全てやらせていた、と気づかせる」商品であったんだと思います。

これがブルーオーシャン?だとすると、都合よすぎでない?

2006/08/16

レッドオーシャンとブルーオーシャンの戦略(2)

(つづきです)

実は、大きな引っ掛かりがあります。

(ちゃんと読んでもいないのに申し訳ないです、あくまでも第一印象です)

それは、、、

◎成功事例の紹介から展開が始まっていること

この成功事例は、失敗事例にも大きく関わるものが多いこと。

特に失われた10年間には、「青き海」に打って出たつもりが商品認知さえされず/ブランド認知はされても商品ジャンルが理解されず購入に至らない、という失敗例が山ほどあるし。

◎【指針】から【戦略論】へ展開していく過程が、いかにもトップダウンすぎる?

もっとダイナミックにものを考えろ!という【指針】に留まっていればいいのですが、ちょっと『違和感』を覚えます。

昔マーケティングの教科書で見たような、外資系コンサルが提唱していたような、あまりに大括りの戦略論になっている気が・・・

企業のトップは成功した人が就いているので、結果論としての成功者だったり、そこに後追いの理屈が付いていたりします。

実は消耗戦・持久戦で成功を収め人だったのに、理屈があっての商品企画開発だったと(そこに対してのトップ向け後付け説得方法のような気がします。

※この分析フレーム?が現場まで展開されると、却って自由な発想が阻害されるかなとさえ思ったり。

※この『違和感』を上手く伝えられなくて申し訳ないです。

何ていうのかな、トップは儲け(成功の継続)を前提にしているので、売らなきゃいけない商品とかジャンルとか、場合によってはそれを扱う部、が限定された上で、ブルーオーシャンを謳いがちです。

※ブルーオーシャンの発想はトップほど必要な気がします。

実は、大きな引っ掛かりがあります。

(ちゃんと読んでもいないのに申し訳ないです、あくまでも第一印象です)

それは、、、

◎成功事例の紹介から展開が始まっていること

この成功事例は、失敗事例にも大きく関わるものが多いこと。

特に失われた10年間には、「青き海」に打って出たつもりが商品認知さえされず/ブランド認知はされても商品ジャンルが理解されず購入に至らない、という失敗例が山ほどあるし。

◎【指針】から【戦略論】へ展開していく過程が、いかにもトップダウンすぎる?

もっとダイナミックにものを考えろ!という【指針】に留まっていればいいのですが、ちょっと『違和感』を覚えます。

昔マーケティングの教科書で見たような、外資系コンサルが提唱していたような、あまりに大括りの戦略論になっている気が・・・

企業のトップは成功した人が就いているので、結果論としての成功者だったり、そこに後追いの理屈が付いていたりします。

実は消耗戦・持久戦で成功を収め人だったのに、理屈があっての商品企画開発だったと(そこに対してのトップ向け後付け説得方法のような気がします。

※この分析フレーム?が現場まで展開されると、却って自由な発想が阻害されるかなとさえ思ったり。

※この『違和感』を上手く伝えられなくて申し訳ないです。

何ていうのかな、トップは儲け(成功の継続)を前提にしているので、売らなきゃいけない商品とかジャンルとか、場合によってはそれを扱う部、が限定された上で、ブルーオーシャンを謳いがちです。

※ブルーオーシャンの発想はトップほど必要な気がします。

レッドオーシャンとブルーオーシャンの戦略

マーケティングの教科書的本というか戦略フレーム?に、こんな言葉が流行っているらしい。

実は知ったばかりで、書籍さえちゃんと読んでいないのであるが、触りだけを斜め読みしたのでその第一印象を書いてみる。

何かしら感じることがあれば、ブックレビューとして後々触れたいとは思う。

(特に目新しさを感じることはないように思うが…)

●レッドオーシャンとは、既存市場における「血みどろの戦い」であり、

●ブルーオーシャンとは、新規?の「青き広き海へ」、ということらしい。

マーケティング、企業活動の取るべき方向性の【指針】としては、非常に分かりやすい例えだと思う。

以下を打開・打破するには、この二択表現は非常に良いなと。

(非常に優秀なコピーライティングだと感心します)

・規定概念に囚われている/囚われやすいので

・バブル崩壊により失われた10年で、企画・提案力が細ってしまったので

(マーケーター個人も、企業側も)

・消耗戦≒低価格化を脱却したいので

なので、「この言葉を肝に銘じておく」ことは物凄く大事!と思います。

※この言葉を生み出したこと自体が天才のなせる技と感心します。

実は知ったばかりで、書籍さえちゃんと読んでいないのであるが、触りだけを斜め読みしたのでその第一印象を書いてみる。

何かしら感じることがあれば、ブックレビューとして後々触れたいとは思う。

(特に目新しさを感じることはないように思うが…)

●レッドオーシャンとは、既存市場における「血みどろの戦い」であり、

●ブルーオーシャンとは、新規?の「青き広き海へ」、ということらしい。

マーケティング、企業活動の取るべき方向性の【指針】としては、非常に分かりやすい例えだと思う。

以下を打開・打破するには、この二択表現は非常に良いなと。

(非常に優秀なコピーライティングだと感心します)

・規定概念に囚われている/囚われやすいので

・バブル崩壊により失われた10年で、企画・提案力が細ってしまったので

(マーケーター個人も、企業側も)

・消耗戦≒低価格化を脱却したいので

なので、「この言葉を肝に銘じておく」ことは物凄く大事!と思います。

※この言葉を生み出したこと自体が天才のなせる技と感心します。

2006/08/15

出生数が増加傾向らしい・・・

今年(2006年)、2・3・4・5月の4ヶ月連続で前年同月の出生数を上回っているそうです。

実は先日まで知りませんでした。

以下、そのニュース記事のURLです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060724-00000130-jij-soci

(出生数の増加であって、出生率はまだまだかな)

(ミレニアムの時も出生率アップまではいっていない)

出生数が前年同月を上回る理由として、誰もが思い浮かべるのは、

『団塊ジュニアの結婚→出産』でしょうね。

団塊ジュニアも30代半ばに入ったということが大きいのかな?

ま、全体の流れとしては、これが最大の理由でしょう。

ただ、ちょっと気になるのが、「今年5月の前年同月アップ率が特に高い」こと。

指数は107(7%up)だったかな。

人数で言うと、2-4月までは1000-2300人増加が、5月だけ6000人増加と際立っている。

人口動態という緩やかな流れの中では珍しいかと。

「なぜ今年の5月だけ出生数が多いのか?」

基本が増加基調で、その中での(偶然の)偏りかもしれません。

が、その偏りには何らかの理由があるのではないかと考えてしまう。

前掲のニュース記事にもあったけど、「昨年(2005年)6月を底に、婚姻数は上昇基調」

=要は昨年7月以降の婚姻数が多い、ということがダイレクトな理由なんでしょうね。

そうすると、婚姻≒妊娠だとすれば、5月が大幅増も頷けます。

なんですが、それでもやや気に掛かることがあります。

1.例年で言うと「5月の出産は少ない」らしい。確実な情報ではないですが、病産院側の都合でそうなりやすいらしい。端的に言うと、GW中は医師・助産師・看護師ともに人手不足になるため、計画分娩にて前倒しの出産となり、4月末が増えるため。

2.「昨年6月の婚姻数が底」だった点。ジューンブライドの婚姻数が少なかったのはなぜ???(もともとは梅雨の時期で結婚式・披露宴が少なかったために、ジューンブライドという宣伝文句を作ったのが始まりと言われてはいるが、だからと言って6月の婚姻数が底になったのは珍しいのでは)

3.「できちゃった結婚が多い」とすると、6月婚姻数が少ない・7月婚姻数が多いというのは無関係ではないか?今年2-4月も出生数が増えているので、6月婚姻数が底だったことが何の理由にもならないよね。

とすると、昨年7-8月に何かあったのかと勘ぐりたくなります。

できちゃった婚や、2人目3人目の子作り行動を加速する何かが(笑)

#景気回復が本格化したから(したと皆が思うようになったから)

#ボーナスが上がったから(気分も上向きになったから)

うーーん、わからん。何かあった?

※ちゃんと調べたい方は以下もいかがでしょう。

「人口ピラミッドの推移(1930年-2050年)」

こちらが面白いです。アニメーションgifで、その動きが見られます。

http://www.ipss.go.jp/

「結婚期間が妊娠期間より短い」傾向、について

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/syussyo-4/syussyo3-2.html

実は先日まで知りませんでした。

以下、そのニュース記事のURLです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060724-00000130-jij-soci

(出生数の増加であって、出生率はまだまだかな)

(ミレニアムの時も出生率アップまではいっていない)

出生数が前年同月を上回る理由として、誰もが思い浮かべるのは、

『団塊ジュニアの結婚→出産』でしょうね。

団塊ジュニアも30代半ばに入ったということが大きいのかな?

ま、全体の流れとしては、これが最大の理由でしょう。

ただ、ちょっと気になるのが、「今年5月の前年同月アップ率が特に高い」こと。

指数は107(7%up)だったかな。

人数で言うと、2-4月までは1000-2300人増加が、5月だけ6000人増加と際立っている。

人口動態という緩やかな流れの中では珍しいかと。

「なぜ今年の5月だけ出生数が多いのか?」

基本が増加基調で、その中での(偶然の)偏りかもしれません。

が、その偏りには何らかの理由があるのではないかと考えてしまう。

前掲のニュース記事にもあったけど、「昨年(2005年)6月を底に、婚姻数は上昇基調」

=要は昨年7月以降の婚姻数が多い、ということがダイレクトな理由なんでしょうね。

そうすると、婚姻≒妊娠だとすれば、5月が大幅増も頷けます。

なんですが、それでもやや気に掛かることがあります。

1.例年で言うと「5月の出産は少ない」らしい。確実な情報ではないですが、病産院側の都合でそうなりやすいらしい。端的に言うと、GW中は医師・助産師・看護師ともに人手不足になるため、計画分娩にて前倒しの出産となり、4月末が増えるため。

2.「昨年6月の婚姻数が底」だった点。ジューンブライドの婚姻数が少なかったのはなぜ???(もともとは梅雨の時期で結婚式・披露宴が少なかったために、ジューンブライドという宣伝文句を作ったのが始まりと言われてはいるが、だからと言って6月の婚姻数が底になったのは珍しいのでは)

3.「できちゃった結婚が多い」とすると、6月婚姻数が少ない・7月婚姻数が多いというのは無関係ではないか?今年2-4月も出生数が増えているので、6月婚姻数が底だったことが何の理由にもならないよね。

とすると、昨年7-8月に何かあったのかと勘ぐりたくなります。

できちゃった婚や、2人目3人目の子作り行動を加速する何かが(笑)

#景気回復が本格化したから(したと皆が思うようになったから)

#ボーナスが上がったから(気分も上向きになったから)

うーーん、わからん。何かあった?

※ちゃんと調べたい方は以下もいかがでしょう。

「人口ピラミッドの推移(1930年-2050年)」

こちらが面白いです。アニメーションgifで、その動きが見られます。

http://www.ipss.go.jp/

「結婚期間が妊娠期間より短い」傾向、について

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/syussyo-4/syussyo3-2.html

2006/08/12

インタビュー手法には・・・

特に若い頃だが、グループインタビューを始めとするモデレータの経験はそこそこしてきた。(ユーザーに限らず、企業ヒアリングだったり、社内調整のためのプロジェクトメンバー相手だったり、CIの一環としての社内ヒアリングだったり。どれも深さはないとも言えるか>笑)

が、実は実践のみで講習を受けたり誰かに師事したことは一切ない。書籍で学んだくらいだろうか、それも斜め読み程度で。

ブレスト、KJ法(風)、観察法、ユーザビリティ、評価グリッド、イメージ連想法、投影法、箱庭療法などなど/ラダリング、ラポール、師匠と弟子などなど

誰にでも出来るように、その手法の開発と指導・啓蒙、そもそもの心構えや前提などを言葉にしてるだけかもねー。いや、批判ではなくね。

実は、これが調査の一手段として確立されるためには必要なことなのだとも理解している。数字で扱いにくい分、アカデミック(心理学でも何でも)な色づけは必要だろうと。

でも何となく感じることは、モデレータは向き不向きがあるかな。

が、実は実践のみで講習を受けたり誰かに師事したことは一切ない。書籍で学んだくらいだろうか、それも斜め読み程度で。

ブレスト、KJ法(風)、観察法、ユーザビリティ、評価グリッド、イメージ連想法、投影法、箱庭療法などなど/ラダリング、ラポール、師匠と弟子などなど

誰にでも出来るように、その手法の開発と指導・啓蒙、そもそもの心構えや前提などを言葉にしてるだけかもねー。いや、批判ではなくね。

実は、これが調査の一手段として確立されるためには必要なことなのだとも理解している。数字で扱いにくい分、アカデミック(心理学でも何でも)な色づけは必要だろうと。

でも何となく感じることは、モデレータは向き不向きがあるかな。

Google色々・・・

最近はまっています。

・Mozilla Firefox(ブラウザ)

・Mozilla Thunderbird(メーラー)

●Gmail(webメール)

・orkut(SNS/これは殆どやってませんし、現在サービス休止中?)

●Google Notebook(web上のメモ帳)

・Google Desktop(ニュース等、必要な情報をデスクトップに表示)

・Google Analytics(ログ解析ツールみたいな感じ)

・Google Account(上記のような各種サービスを管理/簡単アクセス)

・Blogger

・Google Map

・Google Earth(Marsというのもあるようだ)

・Google Picasa

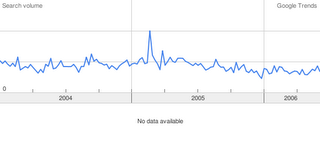

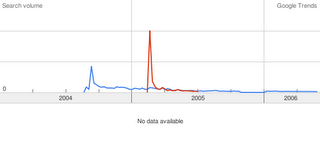

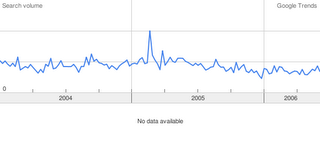

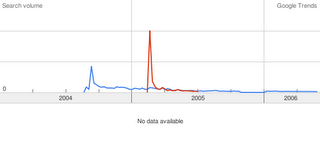

●Google Trends

●Google Adwords

・Google AdSense

Googleじゃないけど、(米Yahoo!系列)

●Overture

●View Bids

も結構使っている。

(●は仕事でも使うもの/・はプライベート中心)

グーグルについては、

The Paradigm Shift:パラダイムシフト、というサイトが分かりやすい。

http://paradigm.kabu.staba.jp/

Google Spreadsheet(web上のExcelのような表計算ソフト)もいつか使ってみたい。

・Mozilla Firefox(ブラウザ)

・Mozilla Thunderbird(メーラー)

●Gmail(webメール)

・orkut(SNS/これは殆どやってませんし、現在サービス休止中?)

●Google Notebook(web上のメモ帳)

・Google Desktop(ニュース等、必要な情報をデスクトップに表示)

・Google Analytics(ログ解析ツールみたいな感じ)

・Google Account(上記のような各種サービスを管理/簡単アクセス)

・Blogger

・Google Map

・Google Earth(Marsというのもあるようだ)

・Google Picasa

●Google Trends

●Google Adwords

・Google AdSense

Googleじゃないけど、(米Yahoo!系列)

●Overture

●View Bids

も結構使っている。

(●は仕事でも使うもの/・はプライベート中心)

グーグルについては、

The Paradigm Shift:パラダイムシフト、というサイトが分かりやすい。

http://paradigm.kabu.staba.jp/