自社の持つ「ブランド(名)」も、大切な資産として捉えているかどうかを企業に問いたくなることがある。

どうやっても売れないから辞めてしまうという結論は、別に間違っていない。

でも、その売れなかった(売れなくなってしまった)「ブランド」=悪者、と決め付けてしまうのは、あまりにその「ブランド」がかわいそうだと思う。

※とても良いネーミングは、それだけで資産だと思うから!

トイレタリー業界だと、今既に市場にない商品「ブランド名」も、定例調査の中で認知率を調べていたりする。復活ブランドもあるしね。

もう市場では見かけないブランド名が、今市場にあるブランド名の認知率より上回っているケースもあったりなかったり(笑

要は「企業名よりもブランドが重い」ということ。

名前だけを商標登録してしまって儲けるということが(過去において)できたらしいということもあるかも。(瀬戸大橋も登録してた人がいるとか?←※未確認情報です、スミマセン)

=======

では問題。

1.アタック/2.トップ/3.アリエール/4.サーフ/5.ニュービース/6.ブルーダイヤ/7.ボールド/8.ザブ/9.ダッシュ/10.スパーク/11.ピンキー/12.ボーナス/13.ワンダフル/14.ブルーチャイム/15.チアー

●これらは何か分かる?

●この中で知っている名前ある?

●知っているブランドの、そのメーカーまで分かる?

=======

ちなみに、すべて衣類用洗剤のブランド名です。

今なくても衣類用洗剤としてよさげなネーミングはあるわけです。 「ザブ」は漂白剤や漂白剤入りの洗剤、「ピンキー」は柔軟剤入りの洗剤、香り付きの洗剤、とかでもいいよね!、ということがあります。あと「ブライト」は漂白剤のブランド名だけど、これも漂白剤入りの洗剤、でもいいかもと。

話しが逸れるけど、 自動車ブランドもメーカー間で交換したケースもあるらしい。(日産のレパードと、ホンダのプレリュードだったかな?/日産は他にガゼール等の動物名ブランドを保有し、ホンダは他にコンチェルト等の音楽系ブランド名を保有していたので、交換の合意に達したとか?←これも未確認情報)

※化粧品・トイレタリー関係のブランド変遷が詳しく載っているホムペを発見したので追記。ここです。

2006/08/30

2006/08/28

ベビー市場と老人市場(3)

介護付有料老人ホームというのが結構話題になってます。

http://www.yurokyo.or.jp/knowledge/06.html

健康なうちから青田買いというのが団塊世代向けの企画には多いですね。

子供の世話にはならずに、夫婦2人で仲良く暮らしていこうと、住み替え感覚(介護付のマンション購入感覚)で検討する人が少なくないようです。

色々なタイプがあるようですが、「高級タイプ=悠々自適な老後生活(施設内には各種娯楽施設が併設され利用できる等)」を謳っているものには、「終身利用権利」が多いようです。

これは、戸建購入とはちょっと違います。定期借地権付マンションに近いのかな?(※ごめんなさい。ちゃんと調べる時間がなかったので、確かな情報ではありません)

少なくとも、終身(死ぬまで)の利用権です。譲渡したりはできないのです。当たり前ですが・・・

でも、都市生活者の中では非常に関心の高い話しのようです。戸建に住まい、その土地を守っていく必要はありません。子供に対して、高い相続税と固定資産税を負わせるようなものですから。

もっともっと効率的な考え方として、有料老人ホーム(名前が悪いと思うが…)の選択が現実的であるようです。

本当のお金持ちなら、高度医療が受けられる高級病院でホテル暮らし感覚、ってのもあるみたいです。

http://www.yurokyo.or.jp/knowledge/06.html

健康なうちから青田買いというのが団塊世代向けの企画には多いですね。

子供の世話にはならずに、夫婦2人で仲良く暮らしていこうと、住み替え感覚(介護付のマンション購入感覚)で検討する人が少なくないようです。

色々なタイプがあるようですが、「高級タイプ=悠々自適な老後生活(施設内には各種娯楽施設が併設され利用できる等)」を謳っているものには、「終身利用権利」が多いようです。

これは、戸建購入とはちょっと違います。定期借地権付マンションに近いのかな?(※ごめんなさい。ちゃんと調べる時間がなかったので、確かな情報ではありません)

少なくとも、終身(死ぬまで)の利用権です。譲渡したりはできないのです。当たり前ですが・・・

でも、都市生活者の中では非常に関心の高い話しのようです。戸建に住まい、その土地を守っていく必要はありません。子供に対して、高い相続税と固定資産税を負わせるようなものですから。

もっともっと効率的な考え方として、有料老人ホーム(名前が悪いと思うが…)の選択が現実的であるようです。

本当のお金持ちなら、高度医療が受けられる高級病院でホテル暮らし感覚、ってのもあるみたいです。

2006/08/27

ベビー市場と老人市場(2)

◎2030年にはベビーの3倍の寝たりきり老人がいる

では、市場としては後者の方が有望か?どうなんでしょうね?

そんなことは試算したことはありませんが、そうとは言い切れないでしょうね。

1.

ベビー市場、ベビーに限らずトドラー→幼児→学生までを考えれば、不毛の市場ではないと思います。例えば、ベビーを1年限定と考えると小さい市場ですが、これを2歳まで広げると倍になります。

具体的には、ベビーソープとかベビーフード(幼児食)、ベビーローションを1歳まででなく2歳まで使わせると市場は2倍になります。またteen ageまで使わせれば単純計算で10倍以上ですね(笑

2.

こども関連市場は、少子化傾向が出始めている頃から言われている通り、「親の期待マーケット」とも言われ、習い事などを中心にこどもへの投資が盛んです。

そして、6ポケット(両親+両家の親)とも言われています。逆ピラミッドが完成しつつある中ではこれも暫くは変わらないでしょう。

一方、老人マーケットはというと、誰もお金を出してくれません(笑

自分で何とかするしかありません。

今現在の巨大マーケットは、団塊世代の退職金ですね。

では、市場としては後者の方が有望か?どうなんでしょうね?

そんなことは試算したことはありませんが、そうとは言い切れないでしょうね。

1.

ベビー市場、ベビーに限らずトドラー→幼児→学生までを考えれば、不毛の市場ではないと思います。例えば、ベビーを1年限定と考えると小さい市場ですが、これを2歳まで広げると倍になります。

具体的には、ベビーソープとかベビーフード(幼児食)、ベビーローションを1歳まででなく2歳まで使わせると市場は2倍になります。またteen ageまで使わせれば単純計算で10倍以上ですね(笑

2.

こども関連市場は、少子化傾向が出始めている頃から言われている通り、「親の期待マーケット」とも言われ、習い事などを中心にこどもへの投資が盛んです。

そして、6ポケット(両親+両家の親)とも言われています。逆ピラミッドが完成しつつある中ではこれも暫くは変わらないでしょう。

一方、老人マーケットはというと、誰もお金を出してくれません(笑

自分で何とかするしかありません。

今現在の巨大マーケットは、団塊世代の退職金ですね。

2006/08/19

ベビー市場と老人市場

2005年の出生数は約106.7万人。

日本の将来推計人口(平成14年1月推計・中位推計)では、出生数は113.7万人の予想だったので、もう下回っています。

これによれば、2014年には100万人を割り込みます。が、2005年の結果でさえ、これだから、2010年にはもう100万人を割り込むんじゃないだろうか。

で、2030年には出生数82.8万人、2050年は66.7万人にまで減るらしい。

一方、寝たきり老人の数はというと、こちらはちょっと古く1992年9月推計で、

2000年には寝たきり老人120.3万人で、もう出生数を上回っています。

2010年は寝たきり老人数171万人、痴呆症・衰弱を合わせると377.2万人。

2030年がピークで、寝たきり老人数243万人、痴呆症・衰弱を合わせると530.7万人にも。

2030年の段階では、ベビーの3倍の寝たきり老人がいることになります。

日本の将来推計人口(平成14年1月推計・中位推計)では、出生数は113.7万人の予想だったので、もう下回っています。

これによれば、2014年には100万人を割り込みます。が、2005年の結果でさえ、これだから、2010年にはもう100万人を割り込むんじゃないだろうか。

で、2030年には出生数82.8万人、2050年は66.7万人にまで減るらしい。

一方、寝たきり老人の数はというと、こちらはちょっと古く1992年9月推計で、

2000年には寝たきり老人120.3万人で、もう出生数を上回っています。

2010年は寝たきり老人数171万人、痴呆症・衰弱を合わせると377.2万人。

2030年がピークで、寝たきり老人数243万人、痴呆症・衰弱を合わせると530.7万人にも。

2030年の段階では、ベビーの3倍の寝たきり老人がいることになります。

グローバル/ローカル、と、グローカル/ローバル

ちょっとマーケ(プロダクト・マーケ)からは離れます。

これは企業分類の一例です。企業規模とは関係なく、というか大企業を事例研究する際に大きく分類して、活動の方向性の違いなどを見たりするらしい。

【グルーバル】は、全世界統一という捉え方。同じ商品・サービス・情報・文化を全世界に同じ品質で提供するという考え方。昔のマクドナルドかな?

【ローカル】は、商品・サービスに限らず、その生産拠点から何から地場で共生していくという考え方。初期のトヨタとかもそうかな?

で、【グローカル】は一時、持て囃された言葉。世界(的)企業を目指す上で、いわゆるアメリカ的な押し付けの商品・サービス提供や進出でなく、各ローカルを意識した方法論。意思決定は集権とし仕様は分散化(アレンジメント)する/逆に意思決定を分権化し仕様は標準化(フォーマット化)する等の、組み合わせがあるかな? 世界企業でなく多国籍企業を論じる時によく使われたりしてたと思う。

さらに、【ローバル】。これは定義があるようなないような・・・現時点では大企業は存在しないような・・・ローカルからグローバルへ展開するという意味では【グローカル】と同じような・・・

上手くいえないけど、例えば、日本の町工場・技術者が持つような、実は世界的にも秀でた能力だったり文化や芸術が展開されていくようなイメージです。

実は【グローバル】とも似ているのだけど、押し付けとかでなく、刺激の強いものが伝染していくということでもなく、真に必要なものが自然と広がっていく・伝播していくという感じか? 侵略や布教による世界統一でなく、民主主義による【真のグローバル(地球は1つ/地球はもともと丸いんだよ>笑)】という感じかな。

ま、今のようなインターネットの広がりを考えると、地域を限定して考えること自体が、いつしかなくなるのだろうけどね。

Googleの理念についてはどうなんでしょうか・・・

これは企業分類の一例です。企業規模とは関係なく、というか大企業を事例研究する際に大きく分類して、活動の方向性の違いなどを見たりするらしい。

【グルーバル】は、全世界統一という捉え方。同じ商品・サービス・情報・文化を全世界に同じ品質で提供するという考え方。昔のマクドナルドかな?

【ローカル】は、商品・サービスに限らず、その生産拠点から何から地場で共生していくという考え方。初期のトヨタとかもそうかな?

で、【グローカル】は一時、持て囃された言葉。世界(的)企業を目指す上で、いわゆるアメリカ的な押し付けの商品・サービス提供や進出でなく、各ローカルを意識した方法論。意思決定は集権とし仕様は分散化(アレンジメント)する/逆に意思決定を分権化し仕様は標準化(フォーマット化)する等の、組み合わせがあるかな? 世界企業でなく多国籍企業を論じる時によく使われたりしてたと思う。

さらに、【ローバル】。これは定義があるようなないような・・・現時点では大企業は存在しないような・・・ローカルからグローバルへ展開するという意味では【グローカル】と同じような・・・

上手くいえないけど、例えば、日本の町工場・技術者が持つような、実は世界的にも秀でた能力だったり文化や芸術が展開されていくようなイメージです。

実は【グローバル】とも似ているのだけど、押し付けとかでなく、刺激の強いものが伝染していくということでもなく、真に必要なものが自然と広がっていく・伝播していくという感じか? 侵略や布教による世界統一でなく、民主主義による【真のグローバル(地球は1つ/地球はもともと丸いんだよ>笑)】という感じかな。

ま、今のようなインターネットの広がりを考えると、地域を限定して考えること自体が、いつしかなくなるのだろうけどね。

Googleの理念についてはどうなんでしょうか・・・

ケーススタディと実証研究

1.ケーススタディの多くが成功事例の後追いである。

(成功事例から何かを学ぶということに重きが置かれていると思う)

2.実証研究もnearly equalであるが、これはより多くの事例(失敗も含めて)を取り込んだ上での証明である。

ともに結果論であることに変わりはないのですが、、、

それ以前に、両者が同じものかもしれません(笑

ちょっと話しは逸れるけれど、

マーケティングのアカデミック界には、大きく2パターンあるみたい。

1つは、前者(1.)から実践に持ち込み、商売につなげるケース

(マーケは所詮実学だから、これも重要)

もう1つは、後者(2.)の研究者タイプ

批判を覚悟でステロタイプで言うと、

前者は、権威主義的か商売人的要素が強い。企業とのパイプも太く、何がしかの情報ソースも持っていたりする。

後者は、理想主義者で汎用性の高い理論展開をするも、欧米系コンサルのような儲け主義とはかけ離れた存在。

ちなみに私の恩師は、完全に後者。

彼の周りというか下にいる人間には前者も少なくないが、彼自身の立ち位置は変わらない。かたいこともやわらかいことも受容するが、社会的な正当性だけは外さないことをモットーとしているタイプ。

今風の表現だと、win/winの関係を重要視するタイプというのかな?

(成功事例から何かを学ぶということに重きが置かれていると思う)

2.実証研究もnearly equalであるが、これはより多くの事例(失敗も含めて)を取り込んだ上での証明である。

ともに結果論であることに変わりはないのですが、、、

それ以前に、両者が同じものかもしれません(笑

ちょっと話しは逸れるけれど、

マーケティングのアカデミック界には、大きく2パターンあるみたい。

1つは、前者(1.)から実践に持ち込み、商売につなげるケース

(マーケは所詮実学だから、これも重要)

もう1つは、後者(2.)の研究者タイプ

批判を覚悟でステロタイプで言うと、

前者は、権威主義的か商売人的要素が強い。企業とのパイプも太く、何がしかの情報ソースも持っていたりする。

後者は、理想主義者で汎用性の高い理論展開をするも、欧米系コンサルのような儲け主義とはかけ離れた存在。

ちなみに私の恩師は、完全に後者。

彼の周りというか下にいる人間には前者も少なくないが、彼自身の立ち位置は変わらない。かたいこともやわらかいことも受容するが、社会的な正当性だけは外さないことをモットーとしているタイプ。

今風の表現だと、win/winの関係を重要視するタイプというのかな?

こちら側とあちら側

「Google色々」でも書いたけど、Gmailを使っています。

Googleに関心を持ったのは「ウェブ進化論」を読んだことと、IBMに勤める親友(師匠)と、久々に飲みに行ったことがきっかけです。

彼はスペシャリストですが、私よりもずっとジェネラリストのようです。

やっぱ頭のいい人っているんだなぁ?と思わせる人です。(酒飲み仲間なので、お互い正体なくしてからが面白かったりしますが>笑)

Gmailは今、完全にメインのメールアドレスになっています。

当初、個人用にのみ使う予定だったのですが、会社のメールサーバがよく落ちたりするので、仕事でも使っています。(そういう理由でwebメールを使う人は結構いるのでは?)

個人アドレスも仕事に使った時期もあり、個人アドレスに来たメールを携帯に転送したりもしました。が、迷惑メールが多すぎて機能しませんでした。

そういった点で、Gmailはなかなか良いです。

Yahooやhotmailは使ったことがないので分からないのですが、迷惑メールのアドレスを見ると、この2つが相変わらず多いのですね。Gmailアドレスからは今のところ皆無に近いです。

というか、迷惑メールを水際(=「あちら側」)で防いでくれるからだと。

webメールの基本は同じなのかな? Yahooメール、hotmailも同じなのかな?

何しろ、ウィルス情報やらフィッシングサイト情報やら迷惑メールアドレス情報やらを、「こちら側」に更新手続きする手間を必要としません。「あちら側」のプロがいつでも最新の情報に更新してくれ、迷惑を排除してくれます。しかも無料で。「こちら側」のハードディスクには限界があるので、それも有難い限りです。

当然、「こちら側」の事情(サーバダウン)とも無関係です。

こんなことが背景にあるのか、

ソースネクストの「無期限セキュリティソフト(更新料なし)」

http://sec.sourcenext.info/products/vs/zero.html?i=top

マイクロソフトもついに「無料ウィルスソフト」を提供

http://www.microsoft.com/japan/security/

ってな流れのようです。

その他、Gmailの特徴としては、

1.メール内容に合わせた広告が表示される

2.チャット機能がある

というとこでしょうか。

1.については、

メールの内容をテキストから判断して、広告が端っこに表示されます。

仕事でクルマの話題をすれば車に関する広告が/スポーツブランドの話題をすればスポーツに関する広告が、、、

これはこれで、うっとうしいとも言えます。が、気になるほどでもありません。

2.については使ったことがありませんが、

例えば、友人同士で旅行の打ち合わせをしていたとして、

それに関する広告が表示されれば、もしかしたら便利かも!、と。

Googleに関心を持ったのは「ウェブ進化論」を読んだことと、IBMに勤める親友(師匠)と、久々に飲みに行ったことがきっかけです。

彼はスペシャリストですが、私よりもずっとジェネラリストのようです。

やっぱ頭のいい人っているんだなぁ?と思わせる人です。(酒飲み仲間なので、お互い正体なくしてからが面白かったりしますが>笑)

Gmailは今、完全にメインのメールアドレスになっています。

当初、個人用にのみ使う予定だったのですが、会社のメールサーバがよく落ちたりするので、仕事でも使っています。(そういう理由でwebメールを使う人は結構いるのでは?)

個人アドレスも仕事に使った時期もあり、個人アドレスに来たメールを携帯に転送したりもしました。が、迷惑メールが多すぎて機能しませんでした。

そういった点で、Gmailはなかなか良いです。

Yahooやhotmailは使ったことがないので分からないのですが、迷惑メールのアドレスを見ると、この2つが相変わらず多いのですね。Gmailアドレスからは今のところ皆無に近いです。

というか、迷惑メールを水際(=「あちら側」)で防いでくれるからだと。

webメールの基本は同じなのかな? Yahooメール、hotmailも同じなのかな?

何しろ、ウィルス情報やらフィッシングサイト情報やら迷惑メールアドレス情報やらを、「こちら側」に更新手続きする手間を必要としません。「あちら側」のプロがいつでも最新の情報に更新してくれ、迷惑を排除してくれます。しかも無料で。「こちら側」のハードディスクには限界があるので、それも有難い限りです。

当然、「こちら側」の事情(サーバダウン)とも無関係です。

こんなことが背景にあるのか、

ソースネクストの「無期限セキュリティソフト(更新料なし)」

http://sec.sourcenext.info/products/vs/zero.html?i=top

マイクロソフトもついに「無料ウィルスソフト」を提供

http://www.microsoft.com/japan/security/

ってな流れのようです。

その他、Gmailの特徴としては、

1.メール内容に合わせた広告が表示される

2.チャット機能がある

というとこでしょうか。

1.については、

メールの内容をテキストから判断して、広告が端っこに表示されます。

仕事でクルマの話題をすれば車に関する広告が/スポーツブランドの話題をすればスポーツに関する広告が、、、

これはこれで、うっとうしいとも言えます。が、気になるほどでもありません。

2.については使ったことがありませんが、

例えば、友人同士で旅行の打ち合わせをしていたとして、

それに関する広告が表示されれば、もしかしたら便利かも!、と。

マーケの領域を広くするもの

ブルーオーシャンの発想は、マーケティングの領域を広くする!という点では大きく賛同します、本当に。

●ボトムアップかトップダウンか

●プレイヤーかマネージャーか

●マーケのアプローチなのかコンサルのアプローチなのか

難しい問題です。

●ボトムアップかトップダウンか

●プレイヤーかマネージャーか

●マーケのアプローチなのかコンサルのアプローチなのか

難しい問題です。

2006/08/18

ボトムアップ?/ブルーオーシャンの企画者?

成功商品の事例を1つ(笑

例えば、花王の「トイレクイックル」について。

これって、新登場したのはいつごろだろう?バブル期かな?それより前かな?

でも、これはきっと時代に関係ない成功事例だと思う。

まず商品企画の発想について(現場は知らないので推測ですが…)

・この商品、そもそもはトイレ掃除用洗剤からの発想に過ぎない

・トイレ掃除用洗剤を、ウエットティッシュ型にしただけに過ぎない

でも、それだけではない、私が成功だと思う視点は、

●まずブランドを替えている点

家庭内の掃除用には「マジックリン」というブランドがあり、これは洗浄剤・洗浄液の技術シーズというかモノがあったはず。「バス・マジックリン」「トイレ・マジックリン」とか。

でも、これは、ユーザー視点?から「マジックリン」ブランドとはせず、「クイックル」ブランドに展開。紙に液をしみこませただけの商品なのに、別ブランドとしているのはなぜだろうか?

※しっかりとした消費者研究の結果だろう(と思いたい>笑)

※クイックルワイパーとかにも展開してるし、シーズ発想ではないなと。

※(あるいは、センスのいいトップの判断・独断かも>笑)

●ブランドは兎も角、「掃除の文化」を変えたこと

便利だから売れた、家事が楽になる商品だから売れた、というのは間違いではない。

でも、ウエットティシュ型にしただけですよ!という売り方では間違いなく、消えていたでしょう。

主婦にとってはハザードが大きすぎる商品です。要は、それだけでは「ただ高い商品」ということ。

例えば、虫除けスプレーとか日焼け止めをウエットティシュ型にしただけで売れるかということです。

「トイレクイックル」が売れたのは、他の理由があります。私が思うには、それが「掃除の文化」を売ったと言うことだと。

★これをトイレに置くだけで、ご主人や息子が自分でトイレ掃除をしてくれる

(阻喪した本人が掃除をするという、エチケットを売った商品)

だと私は思ってます。

紙を厚手で大きくしたのは、

「主婦がトイレ掃除するのに手を汚したくない」という発想から出てきただけとは思いにくい。

それが「厚手で大きい紙が勿体無いから、トイレまわり全体を掃除する」「夫や息子も掃除しやすい」、さらに「こんなことを妻・お母さんに全てやらせていた、と気づかせる」商品であったんだと思います。

これがブルーオーシャン?だとすると、都合よすぎでない?

例えば、花王の「トイレクイックル」について。

これって、新登場したのはいつごろだろう?バブル期かな?それより前かな?

でも、これはきっと時代に関係ない成功事例だと思う。

まず商品企画の発想について(現場は知らないので推測ですが…)

・この商品、そもそもはトイレ掃除用洗剤からの発想に過ぎない

・トイレ掃除用洗剤を、ウエットティッシュ型にしただけに過ぎない

でも、それだけではない、私が成功だと思う視点は、

●まずブランドを替えている点

家庭内の掃除用には「マジックリン」というブランドがあり、これは洗浄剤・洗浄液の技術シーズというかモノがあったはず。「バス・マジックリン」「トイレ・マジックリン」とか。

でも、これは、ユーザー視点?から「マジックリン」ブランドとはせず、「クイックル」ブランドに展開。紙に液をしみこませただけの商品なのに、別ブランドとしているのはなぜだろうか?

※しっかりとした消費者研究の結果だろう(と思いたい>笑)

※クイックルワイパーとかにも展開してるし、シーズ発想ではないなと。

※(あるいは、センスのいいトップの判断・独断かも>笑)

●ブランドは兎も角、「掃除の文化」を変えたこと

便利だから売れた、家事が楽になる商品だから売れた、というのは間違いではない。

でも、ウエットティシュ型にしただけですよ!という売り方では間違いなく、消えていたでしょう。

主婦にとってはハザードが大きすぎる商品です。要は、それだけでは「ただ高い商品」ということ。

例えば、虫除けスプレーとか日焼け止めをウエットティシュ型にしただけで売れるかということです。

「トイレクイックル」が売れたのは、他の理由があります。私が思うには、それが「掃除の文化」を売ったと言うことだと。

★これをトイレに置くだけで、ご主人や息子が自分でトイレ掃除をしてくれる

(阻喪した本人が掃除をするという、エチケットを売った商品)

だと私は思ってます。

紙を厚手で大きくしたのは、

「主婦がトイレ掃除するのに手を汚したくない」という発想から出てきただけとは思いにくい。

それが「厚手で大きい紙が勿体無いから、トイレまわり全体を掃除する」「夫や息子も掃除しやすい」、さらに「こんなことを妻・お母さんに全てやらせていた、と気づかせる」商品であったんだと思います。

これがブルーオーシャン?だとすると、都合よすぎでない?

2006/08/16

レッドオーシャンとブルーオーシャンの戦略(2)

(つづきです)

実は、大きな引っ掛かりがあります。

(ちゃんと読んでもいないのに申し訳ないです、あくまでも第一印象です)

それは、、、

◎成功事例の紹介から展開が始まっていること

この成功事例は、失敗事例にも大きく関わるものが多いこと。

特に失われた10年間には、「青き海」に打って出たつもりが商品認知さえされず/ブランド認知はされても商品ジャンルが理解されず購入に至らない、という失敗例が山ほどあるし。

◎【指針】から【戦略論】へ展開していく過程が、いかにもトップダウンすぎる?

もっとダイナミックにものを考えろ!という【指針】に留まっていればいいのですが、ちょっと『違和感』を覚えます。

昔マーケティングの教科書で見たような、外資系コンサルが提唱していたような、あまりに大括りの戦略論になっている気が・・・

企業のトップは成功した人が就いているので、結果論としての成功者だったり、そこに後追いの理屈が付いていたりします。

実は消耗戦・持久戦で成功を収め人だったのに、理屈があっての商品企画開発だったと(そこに対してのトップ向け後付け説得方法のような気がします。

※この分析フレーム?が現場まで展開されると、却って自由な発想が阻害されるかなとさえ思ったり。

※この『違和感』を上手く伝えられなくて申し訳ないです。

何ていうのかな、トップは儲け(成功の継続)を前提にしているので、売らなきゃいけない商品とかジャンルとか、場合によってはそれを扱う部、が限定された上で、ブルーオーシャンを謳いがちです。

※ブルーオーシャンの発想はトップほど必要な気がします。

実は、大きな引っ掛かりがあります。

(ちゃんと読んでもいないのに申し訳ないです、あくまでも第一印象です)

それは、、、

◎成功事例の紹介から展開が始まっていること

この成功事例は、失敗事例にも大きく関わるものが多いこと。

特に失われた10年間には、「青き海」に打って出たつもりが商品認知さえされず/ブランド認知はされても商品ジャンルが理解されず購入に至らない、という失敗例が山ほどあるし。

◎【指針】から【戦略論】へ展開していく過程が、いかにもトップダウンすぎる?

もっとダイナミックにものを考えろ!という【指針】に留まっていればいいのですが、ちょっと『違和感』を覚えます。

昔マーケティングの教科書で見たような、外資系コンサルが提唱していたような、あまりに大括りの戦略論になっている気が・・・

企業のトップは成功した人が就いているので、結果論としての成功者だったり、そこに後追いの理屈が付いていたりします。

実は消耗戦・持久戦で成功を収め人だったのに、理屈があっての商品企画開発だったと(そこに対してのトップ向け後付け説得方法のような気がします。

※この分析フレーム?が現場まで展開されると、却って自由な発想が阻害されるかなとさえ思ったり。

※この『違和感』を上手く伝えられなくて申し訳ないです。

何ていうのかな、トップは儲け(成功の継続)を前提にしているので、売らなきゃいけない商品とかジャンルとか、場合によってはそれを扱う部、が限定された上で、ブルーオーシャンを謳いがちです。

※ブルーオーシャンの発想はトップほど必要な気がします。

レッドオーシャンとブルーオーシャンの戦略

マーケティングの教科書的本というか戦略フレーム?に、こんな言葉が流行っているらしい。

実は知ったばかりで、書籍さえちゃんと読んでいないのであるが、触りだけを斜め読みしたのでその第一印象を書いてみる。

何かしら感じることがあれば、ブックレビューとして後々触れたいとは思う。

(特に目新しさを感じることはないように思うが…)

●レッドオーシャンとは、既存市場における「血みどろの戦い」であり、

●ブルーオーシャンとは、新規?の「青き広き海へ」、ということらしい。

マーケティング、企業活動の取るべき方向性の【指針】としては、非常に分かりやすい例えだと思う。

以下を打開・打破するには、この二択表現は非常に良いなと。

(非常に優秀なコピーライティングだと感心します)

・規定概念に囚われている/囚われやすいので

・バブル崩壊により失われた10年で、企画・提案力が細ってしまったので

(マーケーター個人も、企業側も)

・消耗戦≒低価格化を脱却したいので

なので、「この言葉を肝に銘じておく」ことは物凄く大事!と思います。

※この言葉を生み出したこと自体が天才のなせる技と感心します。

実は知ったばかりで、書籍さえちゃんと読んでいないのであるが、触りだけを斜め読みしたのでその第一印象を書いてみる。

何かしら感じることがあれば、ブックレビューとして後々触れたいとは思う。

(特に目新しさを感じることはないように思うが…)

●レッドオーシャンとは、既存市場における「血みどろの戦い」であり、

●ブルーオーシャンとは、新規?の「青き広き海へ」、ということらしい。

マーケティング、企業活動の取るべき方向性の【指針】としては、非常に分かりやすい例えだと思う。

以下を打開・打破するには、この二択表現は非常に良いなと。

(非常に優秀なコピーライティングだと感心します)

・規定概念に囚われている/囚われやすいので

・バブル崩壊により失われた10年で、企画・提案力が細ってしまったので

(マーケーター個人も、企業側も)

・消耗戦≒低価格化を脱却したいので

なので、「この言葉を肝に銘じておく」ことは物凄く大事!と思います。

※この言葉を生み出したこと自体が天才のなせる技と感心します。

2006/08/15

出生数が増加傾向らしい・・・

今年(2006年)、2・3・4・5月の4ヶ月連続で前年同月の出生数を上回っているそうです。

実は先日まで知りませんでした。

以下、そのニュース記事のURLです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060724-00000130-jij-soci

(出生数の増加であって、出生率はまだまだかな)

(ミレニアムの時も出生率アップまではいっていない)

出生数が前年同月を上回る理由として、誰もが思い浮かべるのは、

『団塊ジュニアの結婚→出産』でしょうね。

団塊ジュニアも30代半ばに入ったということが大きいのかな?

ま、全体の流れとしては、これが最大の理由でしょう。

ただ、ちょっと気になるのが、「今年5月の前年同月アップ率が特に高い」こと。

指数は107(7%up)だったかな。

人数で言うと、2-4月までは1000-2300人増加が、5月だけ6000人増加と際立っている。

人口動態という緩やかな流れの中では珍しいかと。

「なぜ今年の5月だけ出生数が多いのか?」

基本が増加基調で、その中での(偶然の)偏りかもしれません。

が、その偏りには何らかの理由があるのではないかと考えてしまう。

前掲のニュース記事にもあったけど、「昨年(2005年)6月を底に、婚姻数は上昇基調」

=要は昨年7月以降の婚姻数が多い、ということがダイレクトな理由なんでしょうね。

そうすると、婚姻≒妊娠だとすれば、5月が大幅増も頷けます。

なんですが、それでもやや気に掛かることがあります。

1.例年で言うと「5月の出産は少ない」らしい。確実な情報ではないですが、病産院側の都合でそうなりやすいらしい。端的に言うと、GW中は医師・助産師・看護師ともに人手不足になるため、計画分娩にて前倒しの出産となり、4月末が増えるため。

2.「昨年6月の婚姻数が底」だった点。ジューンブライドの婚姻数が少なかったのはなぜ???(もともとは梅雨の時期で結婚式・披露宴が少なかったために、ジューンブライドという宣伝文句を作ったのが始まりと言われてはいるが、だからと言って6月の婚姻数が底になったのは珍しいのでは)

3.「できちゃった結婚が多い」とすると、6月婚姻数が少ない・7月婚姻数が多いというのは無関係ではないか?今年2-4月も出生数が増えているので、6月婚姻数が底だったことが何の理由にもならないよね。

とすると、昨年7-8月に何かあったのかと勘ぐりたくなります。

できちゃった婚や、2人目3人目の子作り行動を加速する何かが(笑)

#景気回復が本格化したから(したと皆が思うようになったから)

#ボーナスが上がったから(気分も上向きになったから)

うーーん、わからん。何かあった?

※ちゃんと調べたい方は以下もいかがでしょう。

「人口ピラミッドの推移(1930年-2050年)」

こちらが面白いです。アニメーションgifで、その動きが見られます。

http://www.ipss.go.jp/

「結婚期間が妊娠期間より短い」傾向、について

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/syussyo-4/syussyo3-2.html

実は先日まで知りませんでした。

以下、そのニュース記事のURLです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060724-00000130-jij-soci

(出生数の増加であって、出生率はまだまだかな)

(ミレニアムの時も出生率アップまではいっていない)

出生数が前年同月を上回る理由として、誰もが思い浮かべるのは、

『団塊ジュニアの結婚→出産』でしょうね。

団塊ジュニアも30代半ばに入ったということが大きいのかな?

ま、全体の流れとしては、これが最大の理由でしょう。

ただ、ちょっと気になるのが、「今年5月の前年同月アップ率が特に高い」こと。

指数は107(7%up)だったかな。

人数で言うと、2-4月までは1000-2300人増加が、5月だけ6000人増加と際立っている。

人口動態という緩やかな流れの中では珍しいかと。

「なぜ今年の5月だけ出生数が多いのか?」

基本が増加基調で、その中での(偶然の)偏りかもしれません。

が、その偏りには何らかの理由があるのではないかと考えてしまう。

前掲のニュース記事にもあったけど、「昨年(2005年)6月を底に、婚姻数は上昇基調」

=要は昨年7月以降の婚姻数が多い、ということがダイレクトな理由なんでしょうね。

そうすると、婚姻≒妊娠だとすれば、5月が大幅増も頷けます。

なんですが、それでもやや気に掛かることがあります。

1.例年で言うと「5月の出産は少ない」らしい。確実な情報ではないですが、病産院側の都合でそうなりやすいらしい。端的に言うと、GW中は医師・助産師・看護師ともに人手不足になるため、計画分娩にて前倒しの出産となり、4月末が増えるため。

2.「昨年6月の婚姻数が底」だった点。ジューンブライドの婚姻数が少なかったのはなぜ???(もともとは梅雨の時期で結婚式・披露宴が少なかったために、ジューンブライドという宣伝文句を作ったのが始まりと言われてはいるが、だからと言って6月の婚姻数が底になったのは珍しいのでは)

3.「できちゃった結婚が多い」とすると、6月婚姻数が少ない・7月婚姻数が多いというのは無関係ではないか?今年2-4月も出生数が増えているので、6月婚姻数が底だったことが何の理由にもならないよね。

とすると、昨年7-8月に何かあったのかと勘ぐりたくなります。

できちゃった婚や、2人目3人目の子作り行動を加速する何かが(笑)

#景気回復が本格化したから(したと皆が思うようになったから)

#ボーナスが上がったから(気分も上向きになったから)

うーーん、わからん。何かあった?

※ちゃんと調べたい方は以下もいかがでしょう。

「人口ピラミッドの推移(1930年-2050年)」

こちらが面白いです。アニメーションgifで、その動きが見られます。

http://www.ipss.go.jp/

「結婚期間が妊娠期間より短い」傾向、について

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/syussyo-4/syussyo3-2.html

2006/08/12

インタビュー手法には・・・

特に若い頃だが、グループインタビューを始めとするモデレータの経験はそこそこしてきた。(ユーザーに限らず、企業ヒアリングだったり、社内調整のためのプロジェクトメンバー相手だったり、CIの一環としての社内ヒアリングだったり。どれも深さはないとも言えるか>笑)

が、実は実践のみで講習を受けたり誰かに師事したことは一切ない。書籍で学んだくらいだろうか、それも斜め読み程度で。

ブレスト、KJ法(風)、観察法、ユーザビリティ、評価グリッド、イメージ連想法、投影法、箱庭療法などなど/ラダリング、ラポール、師匠と弟子などなど

誰にでも出来るように、その手法の開発と指導・啓蒙、そもそもの心構えや前提などを言葉にしてるだけかもねー。いや、批判ではなくね。

実は、これが調査の一手段として確立されるためには必要なことなのだとも理解している。数字で扱いにくい分、アカデミック(心理学でも何でも)な色づけは必要だろうと。

でも何となく感じることは、モデレータは向き不向きがあるかな。

が、実は実践のみで講習を受けたり誰かに師事したことは一切ない。書籍で学んだくらいだろうか、それも斜め読み程度で。

ブレスト、KJ法(風)、観察法、ユーザビリティ、評価グリッド、イメージ連想法、投影法、箱庭療法などなど/ラダリング、ラポール、師匠と弟子などなど

誰にでも出来るように、その手法の開発と指導・啓蒙、そもそもの心構えや前提などを言葉にしてるだけかもねー。いや、批判ではなくね。

実は、これが調査の一手段として確立されるためには必要なことなのだとも理解している。数字で扱いにくい分、アカデミック(心理学でも何でも)な色づけは必要だろうと。

でも何となく感じることは、モデレータは向き不向きがあるかな。

Google色々・・・

最近はまっています。

・Mozilla Firefox(ブラウザ)

・Mozilla Thunderbird(メーラー)

●Gmail(webメール)

・orkut(SNS/これは殆どやってませんし、現在サービス休止中?)

●Google Notebook(web上のメモ帳)

・Google Desktop(ニュース等、必要な情報をデスクトップに表示)

・Google Analytics(ログ解析ツールみたいな感じ)

・Google Account(上記のような各種サービスを管理/簡単アクセス)

・Blogger

・Google Map

・Google Earth(Marsというのもあるようだ)

・Google Picasa

●Google Trends

●Google Adwords

・Google AdSense

Googleじゃないけど、(米Yahoo!系列)

●Overture

●View Bids

も結構使っている。

(●は仕事でも使うもの/・はプライベート中心)

グーグルについては、

The Paradigm Shift:パラダイムシフト、というサイトが分かりやすい。

http://paradigm.kabu.staba.jp/

Google Spreadsheet(web上のExcelのような表計算ソフト)もいつか使ってみたい。

・Mozilla Firefox(ブラウザ)

・Mozilla Thunderbird(メーラー)

●Gmail(webメール)

・orkut(SNS/これは殆どやってませんし、現在サービス休止中?)

●Google Notebook(web上のメモ帳)

・Google Desktop(ニュース等、必要な情報をデスクトップに表示)

・Google Analytics(ログ解析ツールみたいな感じ)

・Google Account(上記のような各種サービスを管理/簡単アクセス)

・Blogger

・Google Map

・Google Earth(Marsというのもあるようだ)

・Google Picasa

●Google Trends

●Google Adwords

・Google AdSense

Googleじゃないけど、(米Yahoo!系列)

●Overture

●View Bids

も結構使っている。

(●は仕事でも使うもの/・はプライベート中心)

グーグルについては、

The Paradigm Shift:パラダイムシフト、というサイトが分かりやすい。

http://paradigm.kabu.staba.jp/

Google Spreadsheet(web上のExcelのような表計算ソフト)もいつか使ってみたい。

2006/08/11

サプリメント・バブル去る?

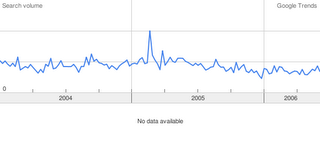

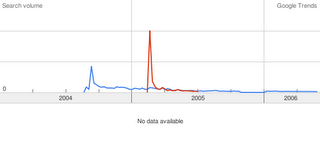

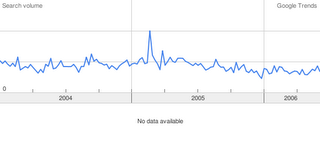

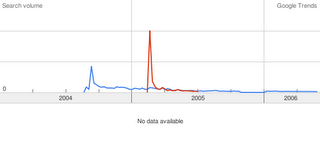

つい先日、サプリメントが流行っているなんて言っておいて、実はもうそうでもないのかな?というお話し。 昨年に比べると、今年のサプリメントの売れ行きは良くないようです。 確かに、昨年は「コエンザイムQ10」がブレーク、その他「αリポ酸」や「Lカルニチン」も牽引となって、全体的に盛り上がっていたように思う。 今年はというと、この手の流行りモノはそんなに多くない。女性の間では「コラーゲン」は流行っているかな?でも、今年はサプリメントだけでなく、特保食品だったり、飲料や製菓だったりしているかなぁ。 Google Trendsでちょいとチェックすると、2005年2月頃に「サプリメント(上図)」と「αリポ酸(下図の赤い線)」(ちなみに青い線はコエンザイムQ10)が来ていますね。

薬ではないのに、即効性を謳ったり、○○に効くという売り方は、市場全体の首を絞めることになりかねない。が、売れている頃はイケイケどんどんで、やや落ちてくると節操なく宣伝する・・・なんてこともあるでしょう。 定番モノはまだまだ残っていくと思うけど、バブルは落ち着いたか?!

薬ではないのに、即効性を謳ったり、○○に効くという売り方は、市場全体の首を絞めることになりかねない。が、売れている頃はイケイケどんどんで、やや落ちてくると節操なく宣伝する・・・なんてこともあるでしょう。 定番モノはまだまだ残っていくと思うけど、バブルは落ち着いたか?!

2006/08/09

テキストマイニング

会社にはテキストマイニングのソフトがあるが、実はまだ使ったことがない。

ワードマイナー?トゥルーテラーだったかな?

ごくごく簡単なフリーウェアもあり、それは遊び半分で使ったことがある。

テキストを名詞各種、動詞、形容詞・・・別に、ワードをカウントしてくれたり、そのワード同士の関連性(同じ文章内で使われているか等)も出してくれる。

ま、これも色々機能はあるようだが、当たりを付ける程度にしか使っていない。

で、前述のテキストマイニングソフトは便利そうだなと思いつつも、まだ手が出ていない。時間がある時にでも試してみよう(と、ずっと前から思ってたりするが…)。

ただ、単発のものだと手間ばかり掛かって、その場で終わりかなと考えてしまう。

要は、そのテーマに合わせた「辞書」をカスタマイズしないといけないので、一長一短ではできないのかなと思っている。

メーカーのコールセンター、お客様窓口などに寄せられた、非常に多くの意見・苦情などをマイニングし、継続するには向いていると思う。

BBSに寄せられた意見をマイニングして、データを置き換え、共分散構造分析をしてみたりとか、、、という試みをしているところもあるようだ。

まあ、面白そうだとは思う。

ワードマイナー?トゥルーテラーだったかな?

ごくごく簡単なフリーウェアもあり、それは遊び半分で使ったことがある。

テキストを名詞各種、動詞、形容詞・・・別に、ワードをカウントしてくれたり、そのワード同士の関連性(同じ文章内で使われているか等)も出してくれる。

ま、これも色々機能はあるようだが、当たりを付ける程度にしか使っていない。

で、前述のテキストマイニングソフトは便利そうだなと思いつつも、まだ手が出ていない。時間がある時にでも試してみよう(と、ずっと前から思ってたりするが…)。

ただ、単発のものだと手間ばかり掛かって、その場で終わりかなと考えてしまう。

要は、そのテーマに合わせた「辞書」をカスタマイズしないといけないので、一長一短ではできないのかなと思っている。

メーカーのコールセンター、お客様窓口などに寄せられた、非常に多くの意見・苦情などをマイニングし、継続するには向いていると思う。

BBSに寄せられた意見をマイニングして、データを置き換え、共分散構造分析をしてみたりとか、、、という試みをしているところもあるようだ。

まあ、面白そうだとは思う。

2006/08/08

プレイヤーかマネージャーか

この先の私の命題かも。

というか、プレイヤーであり続けたいと思っても、年齢の限界(笑)があったり、年齢的にマネージャーの役割分担を組織では求められるわけです(笑)。

理想に近いのはプレイング・マネージャー?>がんばれ!古田(笑)

現実、30代半ばから能力的にはダウンしてるかも。転職により違うスタイルの仕事も覚えられたりはしましたが・・・所詮、大手というか中規模のリサーチ会社のやることなので、今更ながらごくごく普通のことをやり直したりというレベルですな。

一方、マネジメント能力ということでは、自分で出来てしまう性から、最初から任せっきりができない性分らしい。OJTはできるけど、多くの面倒を見るには限界があるなと。この点で、最初からマネジメント向きというか、自分でやらないタイプの人・偉くなりたい人というのはいるもので・・・

というか、プレイヤーであり続けたいと思っても、年齢の限界(笑)があったり、年齢的にマネージャーの役割分担を組織では求められるわけです(笑)。

理想に近いのはプレイング・マネージャー?>がんばれ!古田(笑)

現実、30代半ばから能力的にはダウンしてるかも。転職により違うスタイルの仕事も覚えられたりはしましたが・・・所詮、大手というか中規模のリサーチ会社のやることなので、今更ながらごくごく普通のことをやり直したりというレベルですな。

一方、マネジメント能力ということでは、自分で出来てしまう性から、最初から任せっきりができない性分らしい。OJTはできるけど、多くの面倒を見るには限界があるなと。この点で、最初からマネジメント向きというか、自分でやらないタイプの人・偉くなりたい人というのはいるもので・・・

2006/08/06

キワモノ考

キワモノを語る、キワモノ論を展開しようと思うと、必ず思い出すものがあります。

それは日産自動車が一時狙った「シンフォニーL」戦略です。

それはもう古い話しなので、現在通用することではないでしょう。

この戦略が正しいとか間違っているとかでもありません。

当然、批判するつもりもありません。

が、私が思い浮かべるキワモノ企画失敗例かなと(笑

(その当時=バブルにも、この戦略に違和感を感じていました。その頃の私のマーケティングテーマが【普通】だったこともあります。「こだわり」という言葉が嫌いでした。正しい日本語は「こだわらない」だからです>笑)

この戦略はこんな感じでした。私の誤解もあるかもしれませんが、あえて印象・記憶のまま書きます。何せ古い話しなのでね。(新しいことは書きにくいし)

当時、上級小型車市場はトヨタのマーク?(及びクレスタ、チェイサー)の独壇場。

売れていた理由としては、「いつかはクラウン」というコピーに代表されるように、予定調和的にクラウンをトップとしたヒエラルキーが存在。セダン市場を S/M/L/LLへという上級移行で捉えた戦略(車種も販売店も)。分かりやすく言うと、カローラ→コロナ→マーク?→クラウンという買い替え。

で、上級小型車(Lクラス)の、このガリバー状態を切り崩すべく日産はシンフォニーLを展開。

マーク?というトレンド「センター」はゆるぎない。では、トレンド「セッター」たるべき個性のあるクルマで周りを固めようと。

1.スポーティの「スカイライン」(ターゲットはクルマ好きのおやぢとその息子)

2.伝統・正統の「ローレル」(一般的なファミリー向け、ヤンキー色は払拭したい)

3.アダルト(艶っぽさ)の「セフィーロ」(ニューファミリー・団塊世代向け)

4.機能合理・シンプルの「マキシマ」(???一言で言えないなぁ)

で、結果的にそれぞれの商品性以上に「キワモノ」に写ってしまったのかと。

少なくとも、「市場の一番大きいところを放棄してしまった」ということと、

「メーカーの考えるユーザー像をユーザーに押し付けてしまった」ということ、

なんでしょう。

各ブランドの【突然変異】を許していた状況から、【正常進化】の種となるべきDNAは抽出できたのかもしれませんが・・・・・・

それは日産自動車が一時狙った「シンフォニーL」戦略です。

それはもう古い話しなので、現在通用することではないでしょう。

この戦略が正しいとか間違っているとかでもありません。

当然、批判するつもりもありません。

が、私が思い浮かべるキワモノ企画失敗例かなと(笑

(その当時=バブルにも、この戦略に違和感を感じていました。その頃の私のマーケティングテーマが【普通】だったこともあります。「こだわり」という言葉が嫌いでした。正しい日本語は「こだわらない」だからです>笑)

この戦略はこんな感じでした。私の誤解もあるかもしれませんが、あえて印象・記憶のまま書きます。何せ古い話しなのでね。(新しいことは書きにくいし)

当時、上級小型車市場はトヨタのマーク?(及びクレスタ、チェイサー)の独壇場。

売れていた理由としては、「いつかはクラウン」というコピーに代表されるように、予定調和的にクラウンをトップとしたヒエラルキーが存在。セダン市場を S/M/L/LLへという上級移行で捉えた戦略(車種も販売店も)。分かりやすく言うと、カローラ→コロナ→マーク?→クラウンという買い替え。

で、上級小型車(Lクラス)の、このガリバー状態を切り崩すべく日産はシンフォニーLを展開。

マーク?というトレンド「センター」はゆるぎない。では、トレンド「セッター」たるべき個性のあるクルマで周りを固めようと。

1.スポーティの「スカイライン」(ターゲットはクルマ好きのおやぢとその息子)

2.伝統・正統の「ローレル」(一般的なファミリー向け、ヤンキー色は払拭したい)

3.アダルト(艶っぽさ)の「セフィーロ」(ニューファミリー・団塊世代向け)

4.機能合理・シンプルの「マキシマ」(???一言で言えないなぁ)

で、結果的にそれぞれの商品性以上に「キワモノ」に写ってしまったのかと。

少なくとも、「市場の一番大きいところを放棄してしまった」ということと、

「メーカーの考えるユーザー像をユーザーに押し付けてしまった」ということ、

なんでしょう。

各ブランドの【突然変異】を許していた状況から、【正常進化】の種となるべきDNAは抽出できたのかもしれませんが・・・・・・

マーケの領域を狭くするもの-2

マーケティングの領域というのを語るのがそもそも難しいのだが、

あくまでも商売の領域として捉えるなら、

商品・サービスを提供する企業の、その売り上げに貢献するものとしては、大きく

1.まずは企画・開発(まずは提供する側にモノ・サービスがないとね)

2.広告・宣伝活動

3.販促・販売各種(売りの現場)

これら全てに関わりながら、薄っぺらいレベルに留まっているのがマーケティング?マーケティングリサーチ?

#前にもちょっと触れたかもしれないが、2.3.はネットの占める割合が高くなるかなと。

#現状でも薄っぺらのリサーチ、その多くがリアルからネットへと(笑

で、本題。

現状でも薄っぺらいのに、それを加速してしまいかねないマーケ業界の現状を。(特にリサーチ)

例えば、定量と定性(という分け方)。

これって専門領域?専門性がそんなに高い?

薄っぺらのマーケ→リサーチ、をさらに細分化するのかぁ???

「新しい調査手法!」なんて聞くと、頭を抱えたくなります。

ま、どれも首を突っ込めば、マーケター個人にとって得るものはあるけどね。

だから、色々とベターな方法論を取り入れていくべき/どんどん吸収していくべき、とは思う。

一番問題なのは、専門外だからと敬遠する姿勢です!!!

ますます薄っぺらになってしまうわけです。

オーダーメイドはありえても、イージーオーダーは難しいなっ。

(と言いながら、実はそうでもないかもと思ってたりもする>笑)

(コンサルのような大括りも間違えではないし…)

(全く同じ業界相手なら共有部分もあるし…)

(業界を超えたとこで、同じテーマが発生したりするし…)

あくまでも商売の領域として捉えるなら、

商品・サービスを提供する企業の、その売り上げに貢献するものとしては、大きく

1.まずは企画・開発(まずは提供する側にモノ・サービスがないとね)

2.広告・宣伝活動

3.販促・販売各種(売りの現場)

これら全てに関わりながら、薄っぺらいレベルに留まっているのがマーケティング?マーケティングリサーチ?

#前にもちょっと触れたかもしれないが、2.3.はネットの占める割合が高くなるかなと。

#現状でも薄っぺらのリサーチ、その多くがリアルからネットへと(笑

で、本題。

現状でも薄っぺらいのに、それを加速してしまいかねないマーケ業界の現状を。(特にリサーチ)

例えば、定量と定性(という分け方)。

これって専門領域?専門性がそんなに高い?

薄っぺらのマーケ→リサーチ、をさらに細分化するのかぁ???

「新しい調査手法!」なんて聞くと、頭を抱えたくなります。

ま、どれも首を突っ込めば、マーケター個人にとって得るものはあるけどね。

だから、色々とベターな方法論を取り入れていくべき/どんどん吸収していくべき、とは思う。

一番問題なのは、専門外だからと敬遠する姿勢です!!!

ますます薄っぺらになってしまうわけです。

オーダーメイドはありえても、イージーオーダーは難しいなっ。

(と言いながら、実はそうでもないかもと思ってたりもする>笑)

(コンサルのような大括りも間違えではないし…)

(全く同じ業界相手なら共有部分もあるし…)

(業界を超えたとこで、同じテーマが発生したりするし…)

2006/08/05

ハフモデルって何だっけ?

まず先におことわりです。実は不勉強でして、以下に書く内容は確証がありません。

なので、間違えている可能性大です。ご指摘いただけると有難いです。

人の目に触れる場で、誤った情報かもという前提で語るのは本来的にいけないことであるとは思うのですが、あくまでも私的メモということでご容赦を。

大昔にちょっとかじっただけですが、商業施設の企画の時に適正売り場面積算出とかに使うモデル式ですね。商圏分析とか新規出店計画とかに使えるものです。

(大昔にDOSでプログラムを組んでもらって使いました)

現在は、地図ソフトを組み込んだGISにオプションで入ってたりするようです。SPSSやSASにはきっとあるんでしょう。

理論的背景には、、、

多数の人口集積地と多数の集客施設の関係を見るときに、「お互いの距離の3乗が、吸引力の2乗に比例する(落ち着く?)」みたいな、星と星との引力バランスみたいなものだったかと。

もともとはアメリカのような広大な土地において、

人口集積地がサテライトで存在し、その中間にショッピングセンターを新規出店した場合にどれくらいの集客が可能か、どれくらいの売り場面積が必要か(適正か)という目的で展開された理論だったかなと。

ライリー・コンバース(という人だと思う/これは1人?2人の名前?)の理論だと。

商品の種類によりλ値を自由に調整して求めたかな?

で、単純には日本のような狭い土地において馴染みにくいので、国交省主導で研究され、修正ハフモデルというのが一般的になっている。

人口集積地を塊で捉えず、メッシュデータにて扱う。単純な地理的距離でなく時間距離を使う。なんて感じだと。

うぅーーむ、ハテナだらけだな。突っ込みどころ満載だぁーー。突っ込み大歓迎!(笑

勉強せねば。

(ちょっと遊びで使ってみたくて、でメモしておきます)

なので、間違えている可能性大です。ご指摘いただけると有難いです。

人の目に触れる場で、誤った情報かもという前提で語るのは本来的にいけないことであるとは思うのですが、あくまでも私的メモということでご容赦を。

大昔にちょっとかじっただけですが、商業施設の企画の時に適正売り場面積算出とかに使うモデル式ですね。商圏分析とか新規出店計画とかに使えるものです。

(大昔にDOSでプログラムを組んでもらって使いました)

現在は、地図ソフトを組み込んだGISにオプションで入ってたりするようです。SPSSやSASにはきっとあるんでしょう。

理論的背景には、、、

多数の人口集積地と多数の集客施設の関係を見るときに、「お互いの距離の3乗が、吸引力の2乗に比例する(落ち着く?)」みたいな、星と星との引力バランスみたいなものだったかと。

もともとはアメリカのような広大な土地において、

人口集積地がサテライトで存在し、その中間にショッピングセンターを新規出店した場合にどれくらいの集客が可能か、どれくらいの売り場面積が必要か(適正か)という目的で展開された理論だったかなと。

ライリー・コンバース(という人だと思う/これは1人?2人の名前?)の理論だと。

商品の種類によりλ値を自由に調整して求めたかな?

で、単純には日本のような狭い土地において馴染みにくいので、国交省主導で研究され、修正ハフモデルというのが一般的になっている。

人口集積地を塊で捉えず、メッシュデータにて扱う。単純な地理的距離でなく時間距離を使う。なんて感じだと。

うぅーーむ、ハテナだらけだな。突っ込みどころ満載だぁーー。突っ込み大歓迎!(笑

勉強せねば。

(ちょっと遊びで使ってみたくて、でメモしておきます)

2006/08/02

最近、長文・駄文ばかりで・・・

長文っつうのは、読み手を拒むだろうな。

内容的にすばらしければ問題ないが、そんなわけもなく・・・

長文でも楽しく読ませられる文章力を持った人は確かに存在するよね。blog文化がここまで広がっている理由でもあるのだろう。

で、これからはもっと手短に済ませようと思う。所詮、個人のメモなのだから何を考えてたのかを思い出せればよしとしよう。

手短に表現できないということは、悩みをそのまま書いているに等しいわけだから、あとで自分で読み返しても訳が分からない可能性が高いし。

分からないことがある場合は、何がどうわからないかを整理して書くように心掛けよう!(笑

内容的にすばらしければ問題ないが、そんなわけもなく・・・

長文でも楽しく読ませられる文章力を持った人は確かに存在するよね。blog文化がここまで広がっている理由でもあるのだろう。

で、これからはもっと手短に済ませようと思う。所詮、個人のメモなのだから何を考えてたのかを思い出せればよしとしよう。

手短に表現できないということは、悩みをそのまま書いているに等しいわけだから、あとで自分で読み返しても訳が分からない可能性が高いし。

分からないことがある場合は、何がどうわからないかを整理して書くように心掛けよう!(笑

2006/08/01

都市型(?)SCが面白い-2

えと・・・・・・何を書こうと思ったのだったか(笑

業態論とか、ターゲットの話しかな。

あ、都市型SC(?)は「郊外型SC」派生ではないか、という話ですね。

地方都市のターミナル駅には比較的大型のGMSが多数存在してました。

百貨店はその典型だし、ヨーカ堂やダイエーなどのSMチェーンもそうでした。

が、現状では、

魅力ある売り場展開をするには規模・売り場面積が中途半場になったり、

改装しても継続的に売り上げ増が見込めなくなる、

どこかの駅前などの魅力的なエリアに出店しようにも大規模な展開はできないし、

その場所代が高くて利幅が高くない、

しかも、駅前の再開発により一方の改札口側がゴーストタウン化するケースも・・・

などから、SMチェーンの多くはターミナル立地に見切りをつけ、郊外に再出店の場を求めました。上手くいったSMチェーンはこのスクラップ&ビルドが成功しました。

これが郊外型SCです。イメージとしては郊外にある大型SMかな。

大手不動産会社などの大規模資本による、超大型SCは「ファッションタウン開発」という感が強く、かなり広域からの集客が必要になります。少なくとも休日は非日常的な演出が必要かな?アミューズメント施設も併設されているところが多いかな。

なのですが、最寄性が薄い(少なくともイメージは)ということもあり、核テナントの方から崩壊し、巨大な専門店街・巨大モールだけが生き残ったりします。百貨店やSMチェーンにとってはあまり旨味がないと言えます。

一方、郊外型SCであれば、SMチェーンが主体(核店舗)でそれを補完する専門店を併設するという構成。地域の顧客特性、地域のニーズに合わせて、専門店を揃えることも出来るしアミューズメント施設を付けることも出来る。平日も休日も狙えるということ。

それで、最近は以前よりも大きめの郊外型SCが増え、そして今現在は都内にもその波が帰ってきたという気がします。

都心部、中核都市を避ける理由がなくなったのでしょう。

不動産の詳しいことは分からないけど、バブルの頃は出店しようもないし、バブル崩壊後は企業体力がなかったし、、、今がちょうど良い時期なのでしょう。

・マンションの都心回帰もあり、ファミリー層が帰ってきた

・湾岸地区や、下町の工場跡地などの土地が出てきた

などの条件が整っているのでしょう。

業態論とか、ターゲットの話しかな。

あ、都市型SC(?)は「郊外型SC」派生ではないか、という話ですね。

地方都市のターミナル駅には比較的大型のGMSが多数存在してました。

百貨店はその典型だし、ヨーカ堂やダイエーなどのSMチェーンもそうでした。

が、現状では、

魅力ある売り場展開をするには規模・売り場面積が中途半場になったり、

改装しても継続的に売り上げ増が見込めなくなる、

どこかの駅前などの魅力的なエリアに出店しようにも大規模な展開はできないし、

その場所代が高くて利幅が高くない、

しかも、駅前の再開発により一方の改札口側がゴーストタウン化するケースも・・・

などから、SMチェーンの多くはターミナル立地に見切りをつけ、郊外に再出店の場を求めました。上手くいったSMチェーンはこのスクラップ&ビルドが成功しました。

これが郊外型SCです。イメージとしては郊外にある大型SMかな。

大手不動産会社などの大規模資本による、超大型SCは「ファッションタウン開発」という感が強く、かなり広域からの集客が必要になります。少なくとも休日は非日常的な演出が必要かな?アミューズメント施設も併設されているところが多いかな。

なのですが、最寄性が薄い(少なくともイメージは)ということもあり、核テナントの方から崩壊し、巨大な専門店街・巨大モールだけが生き残ったりします。百貨店やSMチェーンにとってはあまり旨味がないと言えます。

一方、郊外型SCであれば、SMチェーンが主体(核店舗)でそれを補完する専門店を併設するという構成。地域の顧客特性、地域のニーズに合わせて、専門店を揃えることも出来るしアミューズメント施設を付けることも出来る。平日も休日も狙えるということ。

それで、最近は以前よりも大きめの郊外型SCが増え、そして今現在は都内にもその波が帰ってきたという気がします。

都心部、中核都市を避ける理由がなくなったのでしょう。

不動産の詳しいことは分からないけど、バブルの頃は出店しようもないし、バブル崩壊後は企業体力がなかったし、、、今がちょうど良い時期なのでしょう。

・マンションの都心回帰もあり、ファミリー層が帰ってきた

・湾岸地区や、下町の工場跡地などの土地が出てきた

などの条件が整っているのでしょう。

登録:

投稿 (Atom)